Il 22 settembre, presso l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, si è tenuto un Book Party promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in collaborazione con Mismaonda. Per l’occasione, Daria Bignardi, insieme a Silvia Righini e Stefano Sgambati, ha partecipato a un incontro aperto al pubblico a partire dal podcast “Parlarne tra amici” (One Podcast), la cui seconda stagione uscirà a partire dal 2 ottobre. Durante l’incontro, Vittoria Ronchi e Davide Lamandini hanno avuto modo di intervenire e partecipare alla conversazione.

Vittoria Ronchi: Buonasera, grazie di essere qui per condividere dal vivo con noi le vostre chiacchierate e le vostre discussioni. Abbiamo un paio di dubbi e curiosità da porvi, anche rispetto a quello di cui avete parlato questa sera. Inizierei con l’argomento podcast, che ovviamente è centrale. Ci siamo chiesti cosa ne pensiate: in un mondo come quello di oggi, in cui tutto procede sempre più velocemente e la lettura sembra diminuire – sempre meno persone leggono e, in generale, si leggono meno libri – secondo voi un podcast come il vostro può essere un modo efficace per risvegliare l’amore per la lettura e ri-diffondere la passione per i libri e per la letteratura? E, se sì, quali altri mezzi potrebbero contribuire a questo obiettivo?

Daria Bignardi: Allora, lascio subito la parola a Silvia che è l’esperta di podcast. Io invece ti racconto quello che succede attorno a questo progetto.

A noi, da quando facciamo Parlarne tra amici, scrive un sacco di gente: a giudicare da quello che ci arriva, sembrerebbe che tutti leggano moltissimo, perché molti dei libri di cui parliamo vengono letti, oppure chi ci scrive ce ne consiglia altri.

Sappiamo che il mondo dei lettori è piccolo, però è un mondo fatto di lettori forti, quindi anche molto appassionati.

L’impressione, da quello che stiamo facendo noi, è che anche semplicemente condividere con entusiasmo e raccontare, come facciamo tra di noi, stimoli davvero la voglia di leggere.

Silvia Righini: Infatti, secondo me il tema non è mai insegnare qualcosa a qualcuno o diffondere qualcosa solo perché decidi di farlo. Nel nostro piccolo, ad esempio, noi abbiamo scelto di condividere una cosa che nasceva da un movimento passionale.

Daria Bignardi: Una cosa divertente.

Silvia Righini: E divertente, sì, di condivisione, come diceva Daria. La cosa del podcast, secondo me, è che anche con altri podcast si è visto che si creano delle comunità molto forti, di persone che si associano nell’ascolto di qualcosa di comune. A un certo punto, su Tinder a Milano, la gente ha cominciato a scrivere “Ascolto Morning di Francesco Costa” ed era un modo per dire “appartengo alla comunità di persone che ascoltano Morning”.

A noi sta succedendo che tante persone si ritrovano nella comunità di questo podcast e quindi, forse, al di là del desiderio di diffusione della lettura, quello che davvero ci appassiona è soprattutto il desiderio di condivisione, credo.

Daria Bignardi: [a Stefano] Hai qualcosa da aggiungere?

Stefano Sgambati: Io posso dire che, per rispondere alla coda della domanda, non penso ci sia un modo per convincere le persone a leggere: non esiste.

Silvia Righini: Solo vietarglielo.

Stefano Sgambati: Sì, ma lo vedo anche nel mio piccolo, insomma. Avete idea di quanti libri, quante ore passo a cercare quelli giusti per i miei figli di nove anni? E poi devo combattere costantemente contro altri tipi di stimoli che arrivano da tutte le parti.

Quindi non c’è un modo. Bisogna scrivere libri belli, naturalmente, e poi bisogna raccontare quando è possibile. Noi abbiamo un podcast, e quando capita cerchiamo di raccontare in maniera… Daria ha inventato un macchinario, quello che chiamiamo il “Saputello alert”: praticamente lei accende una sirena quando sente che ci stiamo atteggiando in maniera un po’ troppo saputa…

Silvia Righini: Tu!

Stefano Sgambati: Quello, secondo me, è un modo sicuro per non invogliare nessuno a leggere.

Daria Bignardi: A me viene proprio la pelle d’oca quando capisco che stiamo dicendo qualcosa solo per far vedere che la sappiamo. Allora dico: “No! Sei saputo, sei saputa” [ride].

Stefano Sgambati: E il racconto dei libri che si fa spesso sui giornali è sempre così. Tutti partono con “come diceva [Julian] Barnes” e io già smetto di leggere. Non c’è mai una sensazione propria che, invece, secondo me, è quella che ti fa – come è stato nel caso della Lessing [Doris Lessing, autrice di Il quinto figlio, di cui Bignardi aveva appena parlato, ndr.] – venire voglia di leggere un libro.

Io ricordo, subito, a Torino: mi è venuto in mente adesso.

Eravamo al Salone del Libro e stavamo mangiando – c’era un casino, un sole fortissimo, un gran vociare, insomma, un macello – e a un certo punto Daria mi legge il finale di un libro di Lucy Sante, di cui adesso mi sfugge anche il titolo, tanto che ci ho pensato solo poco fa.

Daria Bignardi: Io sono lei (NN editore, 2025).

Stefano Sgambati: Allora, sembrava di stare in spiaggia a Rimini.

Io, in quei tre minuti che Daria ha letto, ho avuto i brividi, letteralmente, ed ero entrato in un mondo di silenzio, fatto soltanto di quelle parole. Ho pensato: “Questo libro me lo devo leggere”.

Daria non mi ha detto né che è bello né che dovevo leggerlo perché era così e così; ha soltanto letto delle parole incredibili, e dopo due giorni il libro l’ho letto.

Quindi, davvero, è l’entusiasmo che, alla fine, conta: il racconto di quello che quel libro ha fatto a noi.

Daria Bignardi: Come dici tu, lo sguardo, l’emozione personale, trasmettere quello che ti ha emozionato.

E non c’è nulla come leggere poche righe, magari leggendole facendo sentire l’emozione che ti hanno suscitato.

Quel modo lì, naturalmente, è contagioso.

Daria Bignardi (foto: Alessandro Ruggeri).

Daria Bignardi (foto: Alessandro Ruggeri).

Davide Lamandini: Prima di chiedervi un ultimo consiglio particolare, vado un po’ più sul semplice. Credo che ognuno di noi abbia quel libro – voi avete fatto alcuni esempi più recenti – però quel libro, spesso magari un classico, che tutti dicono essere bellissimo, ma che in realtà a voi, nello specifico, non è piaciuto. Non siete riusciti a leggerlo, magari l’avete letto fino in fondo e non vi è piaciuto per niente. Chiederei a tutte e tre un racconto specifico su questo: qual è il classico o il libro che “per forza è bello” ma a voi in realtà non ha detto niente?

Daria Bignardi: Io ne ho due e mi vergogno molto perché sono considerati capolavori assoluti. In realtà non è che non mi siano piaciuti, è che non sono riuscita a leggerli.

Ma davvero mi vergogno, perché uno è l’Ulisse di [James] Joyce: avrò letto 30-40 pagine e non sono andata avanti. Ci ho già provato due o tre volte, ma ci riproverò, non so cosa dirti.

Un’altra cosa che abbiamo capito è che i libri ti “chiamano” un po’ quando vogliono loro. Io sono sicura che arriverà il momento giusto, il mio momento per leggere l’Ulisse di Joyce, che forse non è ancora arrivato.

L’altro è Viaggio al termine della notte di [Louis-Ferdinand] Céline, che è un altro libro: sarà vent’anni che non ci riprovo, ma quando ho provato a leggerlo mi ha anzi disturbato – che in realtà è una cosa importante, quando un libro ti disturba – però non sono andata avanti.

Stefano Sgambati: Uguale, Céline, uguale. E poi, sai, io non riesco a trovare una connessione con [Herman] Melville – strano, molto strano – perché poi a me tutto quello che è avventura, picaresco, mi fa impazzire.

Però Moby Dick… niente, non ci riesco. Non so perché, non c’è un motivo. Però sono convinto di quello che dici tu: magari fra due mesi, o otto anni, diventerà un libro fondamentale per me.

Per molti anni l’ho ignorato, non mi riusciva; oggi invece trovo che non ci sia quasi nulla di più bello dei libri di [Natalia] Ginzburg, ma dieci anni fa non riuscivo nemmeno ad avvicinarmici. Quindi ci sta. Però Moby Dick, adesso, proprio non riesco ad andare avanti.

Silvia Righini: La mia premessa è che io non ho mai letto un libro che mi abbia fatto proprio schifo, perché se non funziona lo mollo subito. Lo inizio, mi annoio, lo lascio lì. È difficilissimo che mi costringa a leggere: non lo faccio mai, perché dovrei?… Con la Recherche di [Marcel] Proust è stato così: ne ho lette venti pagine e poi l’ho lasciata.

Daria Bignardi: Tutti noi tre, che figura! Adesso però voglio sapere da voi due – non è che ci potete mettere in mezzo così – quindi, Davide e Vittoria, vogliamo i vostri libri!

Stefano Sgambati: Se rispondi “la Bignardi” sei il mio eroe.

Davide Lamandini: Dico… American Psycho [di Bret Easton Ellis]. Mi è piaciuto tantissimo il nuovo, Le schegge (Einaudi, 2023), ma American Psycho non sono mai riuscito a finirlo. In realtà ho letto un po’ più di venti pagine… anzi, forse un centinaio, ma non sono mai riuscito ad andare avanti.

Vittoria Ronchi: A me viene in mente un titolo che è proprio un classico, un super classico, ed è Il nome della rosa. Normalmente a me piacciono i libri anche se sono un po’ più pesanti, pieni di descrizioni, molto densi, ma quello proprio non ce l’ho fatta.

Daria Bignardi: Scusate, ma questo è un gioco bellissimo! Facciamolo tutti, facciamo questa specie di autocoscienza in cui ognuno di noi – o chi vuole – alza la mano, sembra quasi di essere tra gli alcolisti anonimi, e dice: “Sì, io ho sempre odiato… che ne so, I Promessi Sposi. Dura, però… I Promessi Sposi è stupendo, però…”

Stefano Sgambati: Al liceo, però, chi è che li ha davvero amati? Nessuno.

Daria Bignardi: Io.

Stefano Sgambati: Tu sei particolare.

No, io no: per me è proprio orrore, raccapriccio. Però ci sta che un libro sia bello, eh. È come con La corazzata Potëmkin – “è una cagata pazzesca!” – però è di una liberazione incredibile. Sarebbe bello poterlo dire così anche dei libri.

Silvia Righini e Stefano Sgambati (foto: Alessandro Ruggeri).

Vittoria Ronchi: Vi chiediamo un’ultima cosa veloce, in vista dello sciopero generale per Gaza di domani [22 settembre 2025]. Ci lasciate con un consiglio di lettura per questa giornata di sciopero, un libro da leggere proprio domani al posto di lavorare?

Daria Bignardi: Guarda, abbiamo appena fatto nel nostro podcast una lettura che è ideale da iniziare domani. Tra l’altro vi ringraziamo, perché abbiamo deciso tutti insieme di aderire allo sciopero e quindi di anticipare l’incontro a questa sera. [applauso] Che bello, questo applauso un po’ mi commuove…

So che siamo tutti nella stessa barca, senza sapere dove sbattere la testa, senza sapere cosa fare. Vorremmo fare qualcosa, ma ci sembra di non poter fare niente di fronte all’orrore.

E allora anche un piccolo gesto, come domani non lavorare, non sottrarci agli impegni che avevamo, diventa importante. Guarda, ne abbiamo parlato con Stefano poco fa: possiamo raccontare la cosa della tua chat dei genitori.

Raccontala tu.

Stefano Sgambati: No, è che l’altro giorno, siccome loro sono i miei confessori, ho avuto questa situazione un po’ spiacevole sulla chat di classe. Era arrivata una circolare: lunedì la scuola non chiude, però c’è una classe che esce a mezzogiorno e un’altra che entra a mezzogiorno. E da lì è partita una ridda di messaggi di genitori che si lamentavano del fastidio.

Io, di primo istinto – forse sbagliando – avrei voluto mandare una foto qualunque di Gaza presa da Google, e dire: “Ecco, questi sono i veri disagi”.

Però, prima di fare tutto questo, ho scritto a loro chiedendo un consiglio: cosa faccio? Rispondo a questa lunga serie di messaggi del tipo “ah, se cominciamo bene…”? Rispondere o no?

Ci siamo scambiati un po’ di opinioni, ma alla fine non ho risposto. Purtroppo mi sono interrogato sul perché: la mancanza di voglia di discutere su questi temi è già di per sé un tema.

Daria Bignardi: Io gli avevo consigliato di rispondere molto gentilmente: “Guardate, capiamo il disagio per quei genitori che magari non sanno come fare, però siamo anche molto contenti di poter dare una nostra piccola testimonianza di solidarietà alle famiglie di Gaza”. Tu hai poi deciso che era…

Stefano Sgambati: Ci ho pensato: sai quando prendi un testo, lo cancelli, lo modifichi… sembrava che stessi facendo dei lavoretti da banco di scuola.

Daria Bignardi: No, è che lui temeva che si innescasse una discussione infinita tra i genitori. La chat di classe, in effetti, è una cosa molto hardcore. Ci sono passata anch’io, con due figli.

Stefano Sgambati: Tu non lo sai mai, poi scopri che sei in mezzo a un sacco di stronzi, capito? Non lo sai: siamo tutti persone per bene, e poi magari uno ti risponde… capito?

Ti risponde tipo quello che Iacchetti ha replicato a me. Io ho una reazione alla Iacchetti, ma non ho voglia di gestirla, perché poi vado io davanti a scuola.

E, quindi, siccome non so mai quanti siano i tipi strani intorno a me – e mi sembrano anche parecchio strani i genitori nella mia scuola – ho deciso di lasciar perdere.

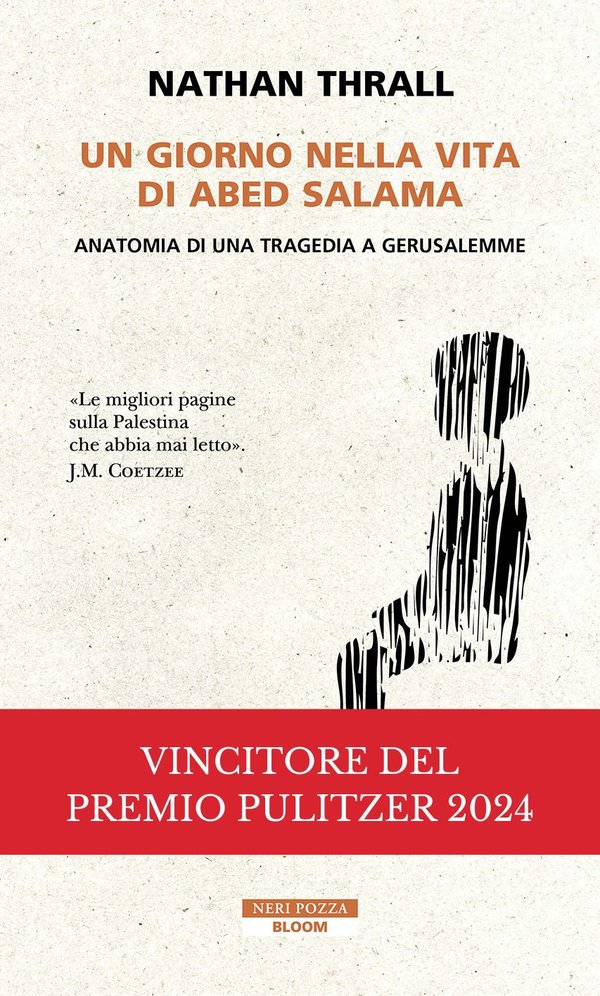

Daria Bignardi: Comunque, io ad aprile sono stata due settimane in Cisgiordania, tra Hebron, Ramallah e At-Tuwani, che è il villaggio dove è ambientato No Other Land, il documentario che ha vinto l’Oscar quest’anno. In quel periodo – non ricordo se subito prima, forse – avevamo fatto una puntata dedicata a un libro: Un giorno nella vita di Abed Salama di Nathan Thrall (Neri Pozza, 2024), che è un romanzo ispirato a una storia vera.

Silvia Righini: Un romanzo documentatissimo, anzi non è nemmeno un romanzo, è proprio un reportage. Perché Nathan Thrall ha conosciuto questo Abed Salama, il papà di un bambino rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Gerusalemme – dalla parte palestinese di Gerusalemme – e quindi i soccorsi non sono arrivati.

È stato un incidente terribile, una vera storia di cronaca, e racconta molto bene tutte le difficoltà di essere una persona palestinese che vive…

Daria Bignardi: Però lo fa anche raccontando davvero la famiglia di questo Abed: il suo primo amore, la donna che poi ha sposato, l’altra che avrebbe voluto sposare. Quindi è un ottimo libro, e si legge come un romanzo, davvero, per entrare nel mondo palestinese.

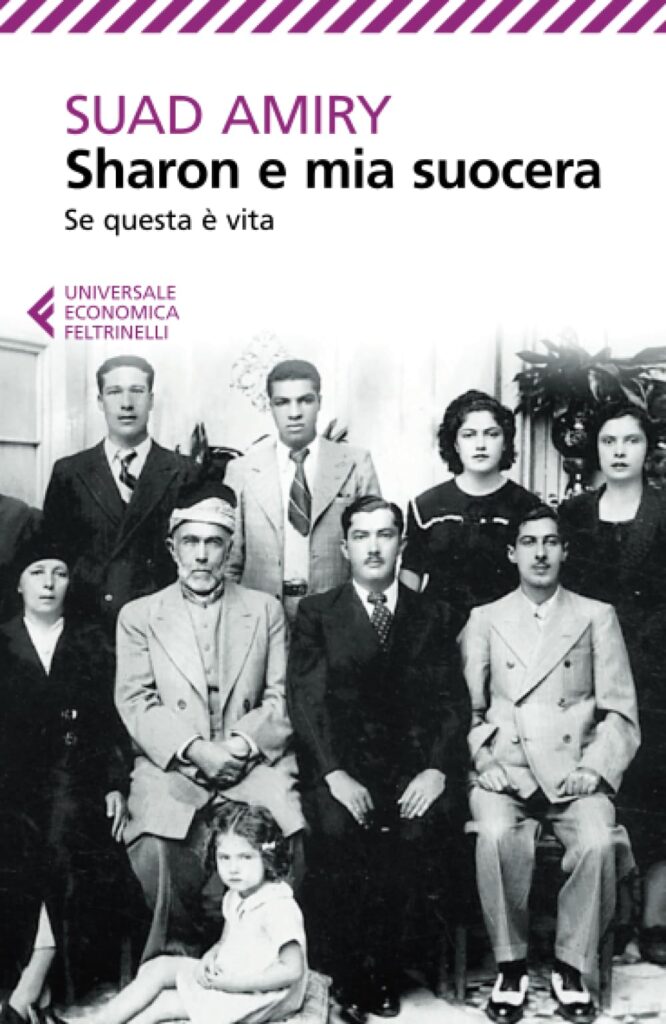

Se invece volete qualcosa di più leggero, ma comunque super efficace, c’è un libro che vi fa entrare totalmente nella vita in Cisgiordania.

È un testo che ha già vent’anni, ma io lo trovo ancora strepitoso – molti di voi l’avranno letto – Sharon e mia suocera della scrittrice palestinese Suad Amiry (Feltrinelli, 2003). È un libro spiritosissimo, anche se racconta un periodo durissimo, quello del 2001, quando lei si trovava a Ramallah con i carri armati davanti a casa.

In questo libro, lei – che è una donna colta, un’intellettuale, una persona di posizioni moderate – racconta la vita quotidiana sotto occupazione: cosa vuol dire checkpoint, cosa vuol dire coprifuoco, cosa significa vivere ogni giorno in quella condizione.

Lei aveva partecipato a tutti gli incontri di preparazione agli accordi di Oslo, ha creduto a lungo nella prospettiva dei due stati. Quando l’ho incontrata ad aprile, mi ha detto: “Io nella vostra democrazia ci avevo creduto, ho amato l’Occidente, l’Italia. Ma adesso non ci credo più, perché se voi permettete che accada tutto questo, non venitemi a parlare di democrazia”. Cosa le dovevo dire? Aveva ragione.

Ed è questo che ti rendi conto negli incontri con le persone: anche chi è sempre stato laico e moderato, di fronte a tanta violenza e tanta guerra, può diventare più estremo.

Ecco, quindi, i due libri che consigliamo: Un giorno nella vita di Abed Salama di Nathan Thrall, e Sharon e mia suocera di Suad Amiry. Sono letture che, in una giornata come quella di domani, possono essere iniziate per sentirsi più vicini a quella realtà.

Forse, ancora di più, quello di Suad Amiry: perché è la voce di una donna palestinese che vive ancora oggi a Ramallah, e che scrive in un modo così lucido, brillante, dissacrante, che è facile entrare nel suo mondo.

Un’intervista a cura di Vittoria Ronchi e Davide Lamandini

(In copertina foto originale di Alessandro Ruggeri)

L’intervista a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati è stata realizzata il 21 settembre 2025 in collaborazione con l’Oratorio di San Filippo Neri, Mismaonda e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Un ringraziamento ad Alice Rosellino, Mariangela Pitturru e Tullo Lolli.

Leggi tutte le interviste di Giovani Reporter al LabOratorio di San Filippo Neri.