di

Ruggiero Corcella

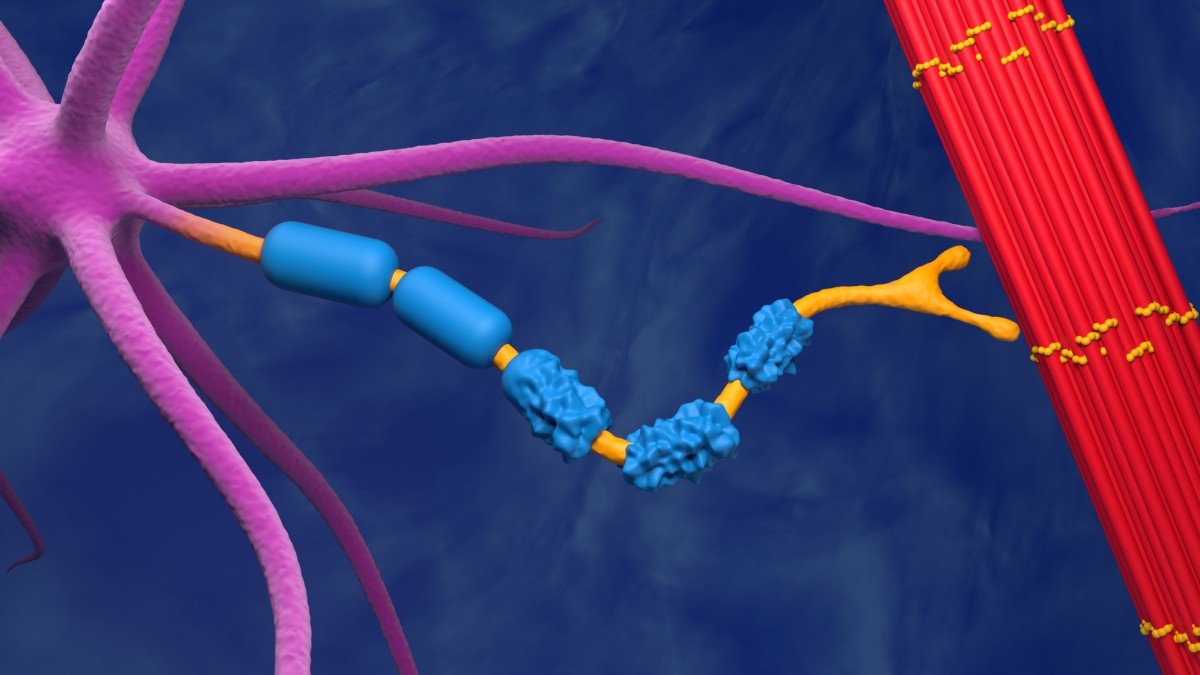

Uno studio pubblicato su Nature, condotto dai ricercatori del La Jolla Institute for Immunology (Alessandro Sette) e dal Columbia University Irving Medical Center (David Sulzer), dimostra per la prima volta che nei pazienti con SLA le cellule immunitarie normalmente deputate a difendere l’organismo attaccano una proteina presente nei neuroni

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia rara, la sua causa è sconosciuta e in circa il 5-10% dei casi la malattia è ereditaria. Non esiste ancora una cura per prevenire o bloccare questa patologia devastante: in media metà dei pazienti muore entro 14–18 mesi dalla diagnosi, di solito per insufficienza respiratoria. Un nuovo studio (Autoimmune response to C9orf72 protein in amyotrophic lateral sclerosis) pubblicato su Nature e condotto da ricercatori del La Jolla Institute for Immunology (LJI) e del Columbia University Irving Medical Center apre però una strada inattesa: la SLA potrebbe essere, almeno in parte, una malattia autoimmune.

Le cellule T che attaccano i neuroni

Il team guidato da Alessandro Sette (LJI) e David Sulzer (Columbia) ha dimostrato che i pazienti con SLA producono grandi quantità di linfociti T CD4+ — cellule immunitarie normalmente deputate a difendere l’organismo — attaccano erroneamente la proteina «C9orf72», presente nei neuroni. Questo tipo di «auto-attacco» è la caratteristica distintiva delle malattie autoimmuni.

«Questo è il primo studio a dimostrare chiaramente che nelle persone con SLA esiste una reazione autoimmune diretta contro proteine specifiche associate alla malattia», afferma Alessandro Sette. «Inoltre, mostra che la risposta è sfumata: esistono diversi tipi di risposte, alcune più pro-infiammatorie e altre anti-infiammatorie. E questi diversi pattern sono correlati a differenti esiti clinici della malattia», dice al Corriere.

Sulzer aggiunge: «Questo ci aiuta a capire perché la malattia progredisce così rapidamente e ci indica una possibile direzione terapeutica». «Le cellule T prendono di mira la proteina C9orf72, già nota per le sue mutazioni genetiche associate alla SLA. La scoperta suggerisce che anche i pazienti senza queste mutazioni possano avere un’attivazione autoimmune contro questa proteina?«Sì, mostriamo chiaramente che i pazienti senza quella specifica mutazione hanno un’attivazione autoimmune contro la proteina – dice Sette – . Le persone con la mutazione presentano livelli ancora più alti. Rilevante rispetto alla domanda precedente, stiamo anche studiando individui che hanno la mutazione ma non (ancora) la malattia, oppure familiari di pazienti. Mostrano anch’essi reattività? Questo potrebbe predire un futuro esordio della malattia?».

Due gruppi di pazienti, due destini diversi

Sebbene la SLA di solito progredisca rapidamente, circa il 10% dei pazienti sopravvive per dieci anni o più. Il giocatore di baseball Lou Gehrig (l’altro nome della SLA è, appunto, malattia di Lou Gehrig morì solo due anni dopo la diagnosi, mentre il fisico Stephen Hawking visse per 55 anni con la malattia. Gli scienziati non sanno cosa determini questa variabilità. Sono stati collegati alcuni fattori genetici e ambientali a differenti «sottotipi» di SLA, ma non esiste una spiegazione generale che giustifichi i diversi tempi di sopravvivenza nella maggioranza dei pazienti.

I risultati dello studio

Lo studio ha mostrato che il sistema immunitario può spiegare almeno in parte queste differenze. Analizzando le risposte dei linfociti T nei pazienti con SLA, i ricercatori hanno identificato due gruppi distinti.

Il primo gruppo aveva tempi di sopravvivenza più brevi. Le loro cellule T CD4+ infiammatorie rilasciavano rapidamente mediatori infiammatori quando riconoscevano la proteina C9orf72. Il secondo gruppo presentava anch’esso cellule T CD4+ infiammatorie, ma in numero più elevato anche cellule T CD4+ anti-infiammatorie. Questo gruppo aveva proiezioni di sopravvivenza significativamente più lunghe.

I ricercatori non si aspettavano di osservare lo stesso meccanismo nei pazienti con SLA. Il nuovo studio suggerisce quindi che queste cellule T CD4+ possano ridurre le risposte autoimmuni dannose e rallentare la progressione della malattia. «Questa risposta protettiva è più forte proprio nei pazienti che vivono più a lungo», spiega Emil Johansson, visiting scientist nel laboratorio di Sette.

La scoperta potrebbe portare a test clinici predittivi utili già nelle prime fasi della diagnosi? «Questa è sicuramente una possibilità interessante – risponde Sette – ; il test utilizzato per rilevare le cellule T è piuttosto complesso, ma se venisse semplificato potrebbe essere utilizzato per supportare la diagnosi e persino fornire indicazioni predittive sulla progressione della malattia».

Nuove prospettive terapeutiche

L’obiettivo ora è trasformare queste scoperte in cure. Secondo Tanner Michaelis, tecnico di ricerca all’LJI e primo autore dello studio, in futuro sarà possibile sviluppare terapie in grado di rafforzare le cellule T protettive e limitare quelle dannose: «Ora che conosciamo il bersaglio di queste cellule immunitarie, possiamo immaginare trattamenti più efficaci per la SLA», afferma. Che tipo di approcci immunoterapici immaginate e con quali tempistiche? «Ci sono diversi approcci che potrebbero essere considerati – risponde Sette – . Si può ipotizzare, ad esempio, di isolare o ingegnerizzare cellule T anti-infiammatorie e reinfonderle nei pazienti. I test clinici richiederebbero comunque diversi anni dal momento in cui i trial avrebbero inizio».

Un approccio valido anche per Parkinson, Huntington e Alzheimer?

Sette aggiunge che l’approccio potrebbe valere anche per altre patologie neurodegenerative, come Parkinson, Huntington e Alzheimer, dove il ruolo del sistema immunitario emerge con sempre maggiore evidenza.

In effetti, questa ricerca è solo l’ultima scoperta nel crescente campo della neuroimmunologia. Risultati recenti del laboratorio di Sette hanno già mostrato collegamenti tra autoimmunità e malattia di Parkinson, anch’essa caratterizzata dalla morte dei neuroni. «Abbiamo ormai prove chiare del coinvolgimento delle cellule immunitarie in diverse malattie neurodegenerative», spiega Sette. «Sta emergendo come una regola, più che come un’eccezione».«Nel morbo di Parkinson -aggiunge Sette – ci sono dati interessanti: le persone trattate con farmaci anti-TNF (per altre patologie, come il morbo di Crohn o la malattia infiammatoria intestinale) presentano un’incidenza molto più bassa della malattia, il che suggerisce che spegnere l’infiammazione possa prevenire la progressione o l’insorgenza della malattia».

Considerando che oggi la prognosi media è di 14–18 mesi dopo la diagnosi, quanto realisticamente queste nuove conoscenze potrebbero influenzare qualità e durata della vita dei pazienti SLA nel prossimo futuro? «Purtroppo, nel prossimo futuro non vedo alcun impatto realistico per i pazienti SLA, dato il tempo necessario a sviluppare e testare interventi clinici. Tuttavia, penso valga la pena considerare l’immunomodulazione come un nuovo approccio terapeutico per la SLA».

1 ottobre 2025 ( modifica il 1 ottobre 2025 | 18:24)

© RIPRODUZIONE RISERVATA