Quant’è diventato difficile parlarci, e intenderci. Tra amici e amanti, tra genitori e figli, tra chi difende e chi si difende, tra chi ferisce e chi cura, tra medici e pazienti, tra medici e medici. Intenderci, forse, ci importa poco: ci interessa di più parlare che parlarci, sebbene parlarci sia ciò che ci rende umani.

Noi siamo un colloquio e quindi ci ascoltiamo, scrisse Hölderlin, poeta, schizofrenico per buona parte della sua vita: era uno dei versi preferiti di Eugenio Borgna, lo psichiatra della tenerezza e della fragilità, uno dei più importanti della psichiatria italiana, piemontese (di Borgomanero), morto a dicembre scorso, a 94 anni, dopo una vita spesa per una comprensione umana della follia, e una dimensione etica della cura della malattia mentale.

IL SAGGIO

L’invisibile che si fonde con il visibile. Così il corpo crea il nostro mondo

VITTORIO LINGIARDI

30 Agosto 2025

«Mio zio vi affida un compito di resistenza: non lasciatevi travolgere da logiche efficientiste, che sacrificano la relazione umana, perché la cura autentica richiede tempo, presenza, disponibilità ad abitare la zona d’ombra dell’altro. La sua voce, sulla scia di quanto il professor Basaglia gli ha insegnato, vi chiama a un compito etico e culturale, a una responsabilità alta ma necessaria: custodire l’umanità della cura perché solo così la scienza diventa davvero servizio alla vita», ha detto ieri Serena Borgna, nipote di Eugenio, nel suo intervento alla cerimonia di apertura dell’anno accademico della facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma.

Con lei, Alberta Basaglia, figlia di Franco, il padre della legge 180, che chiuse i manicomi e rivoluzionò la psichiatria italiana, e Vittorio Lingiardi, ordinario di Psicologia dinamica nella stessa università, e ideatore (insieme alla preside di facoltà Tiziana Pascucci e grazie alla rettrice Antonella Polimeni) dell’incontro tra queste due donne e le loro eredità e testimonianze, pensato per dare il benvenuto alle matricole, far conoscere loro Basaglia e Borgna, e soprattutto discutere della «Fragilità che è in noi» e degli acceleratori di quella difficoltà nel comunicare, entrare in relazione, ascoltare, ai quali la nostra vita ci espone ed espone la scienza che di noi si prende cura, e chi la fa, la studia, e agisce.

LA LETTURA

La Vienna fin de siècle culla dell’uguaglianza erotica

VITTORIO LINGIARDI

13 Aprile 2025

Serena Borgna ha detto agli studenti e alle studentesse che hanno il compito etico e culturale di essere «competenti, ma pure donne e uomini capaci di compassione e poesia», e di ricordare sempre che la medicina e la psicologia servono a fare le diagnosi, ma non sono scienze esatte: vanno sempre integrate con l’arte e la letteratura, che servono a capire il senso della vita e del dolore, e a lasciare viva la domanda su entrambi.

Alla fine del suo intervento, uno studente è intervenuto per dire quanto è importante e urgente che l’empatia diventi, nel loro mestiere, «un metodo elettivo», e quanto la vede, invece, almeno nell’insegnamento, carente: le competenze tecniche restano l’acquisizione principale degli studi universitari. Da quello che la cronaca ci racconta, da quello che avvertiamo nella nostra vita quotidiana, da quello che ciascuno di noi sperimenta quando entra in relazione con un medico o uno psichiatra, sono quelle tecniche la parte preponderante, a volte quasi integrale, della cura, a detrimento dell’aspetto umano, umanistico, che, in una travisamento culturale che ha finito con l’essere anti-culturale, si ritiene una specie di supplemento superfluo, un placebo, un contorno estetizzante. Il covid lo ha evidenziato e il post covid, incredibilmente, lo ha aggravato.

L’approccio tecnico-scientifico e la sua mancata sinergia con quello umanistico viene rilevato spesso nella cura dei disturbi dei ragazzi, del loro malessere (Michela Marzano lo ha raccontato nel suo ultimo romanzo, Qualcosa che brilla, che è un’opera di fiction basata sull’ascolto di decine di ragazzi in cura presso centri specializzati: molti di loro non vengono ascoltati, né visti, sono appiattiti e identificati con diagnosi omologate, protocollari, e vengono curati il più delle volte con terapie farmacologiche che, di fatto, li zittiscono).

I ragazzi sono tra le persone che, secondo Alberta Basaglia, non hanno voce: a non avere voce, nelle nostre società sono per lei «tutti coloro che vengono riconosciute come diverse» e male accolte come tutti coloro che hanno un sintomo psichiatrico e soffrono. Oltre ai ragazzi, ci sono per lei le donne «che da quando hanno cominciato ad avere più voce, vengono ammazzate», i bambini «che sono diversi perché guardano il mondo da un’altezza diversa, e il mondo visto da laggiù è tutta un’altra cosa» (e viene da chiedersi: chi si incarica di comprendere la loro prospettiva, così da aiutarli a esprimerla?); le persone straniere, «alle quali riserviamo un’accoglienza simile a quella che si dava nei manicomi».

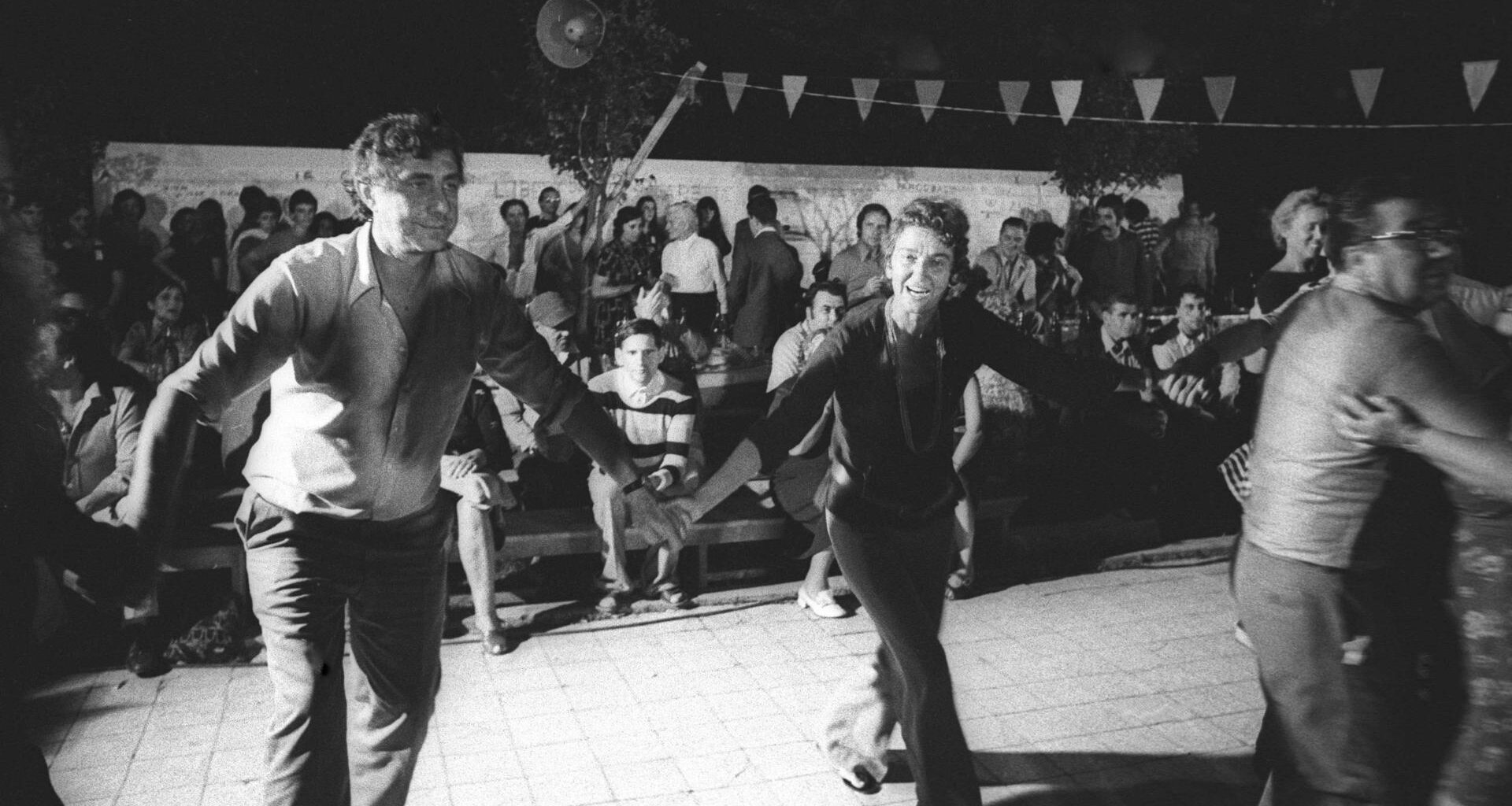

La rivoluzione di Franco Basaglia, che sua figlia Alberta definisce un’avventura, sembra oggi ferma, forse persino incastrata: la battaglia affinché non solo i luoghi di cura e accoglienza non siano recinti di segregazione, ma pure non esista più nemmeno il concetto di segregazione, sembra molto lontana dalla vittoria. Per Alberta Basaglia, «Negli anni Settanta, un gruppo di persone tra cui mio padre capirono che nei manicomi avvenivano delle ingiustizie, e che era arrivato il momento di fermarle. Quel fervore civile e quella rabbia, che si rimprovera alle nuove generazioni di aver estinto, a me sembra invece che siano tornati, vivi e pulsanti».

All’umanizzazione a cui siamo chiamati, e della quale sembriamo desiderosi, ma per la quale, forse, non siamo preparati, contribuirà l’uso delle tecnologie: quando uno studente ha chiesto in quale momento, nelle nostre coscienze, ha iniziato a diradarsi la capacità empatica, rendendoci inaccorti e aggressivi verso le fragilità, Lingiardi ha risposto che il passaggio dalla vita analogica a quella digitale, e quindi il passaggio dalle relazioni toccanti a quelle smaterializzate, ha reso meno quotidiane le esperienze della comprensione, della gentilezza, dell’immedesimazione, che dell’empatia sono strumenti. Tuttavia, per Lingiardi, la tecnologia è un mezzo straordinario per l’indagine antropologica e psichica, così come per la relazione tra individui: la funzione farà l’uso, se lo vorremo.

Nel cortile dell’Università è stato esposto Marco Cavallo, la scultura di 4 metri che nel 1973 i degenti (non più “internati” )del manicomio di Trieste realizzarono in omaggio al cavallino che nei reparti veniva usato per trasportare la biancheria: volevano simboleggiare i loro sogni, e il desiderio che tra dentro e fuori ci fosse movimento, non barriera. Quando si decise che la scultura avrebbe dovuto uscire dall’ospedale e andare fuori – come poi, da allora, ha fatto, per andare a presidiare tutti gli spazi di reclusione (di recente è stato presso i Cpr di Ponte Galeria) -, si vide che le sue dimensioni impedivano l’operazione. Prima si pensò di tagliare la testa, poi di abbattere il muro della sala in cui si trovava. E così fu fatto.

Abbattere i muri, prima di ogni cosa quelli tra noi, è la grande poesia che possiamo scrivere tutti ma è pure, soprattutto, il dialogo che ogni giorno possiamo e dobbiamo costruire.