Raccontarsi è un atto rivoluzionario. Oltretutto, se si decide di esporsi con la scrittura, si ha la possibilità di ritrovarsi nei discorsi altrui con maggiore nitidezza, vuoi perché la parola è portatrice di ampie sfumature interpretative, vuoi per la possibilità di leggere ogni passaggio come uno strumento di libera espressione. Se a rivelarsi è un artista come Iginio De Luca (Formia, 1966), il quale ha inteso considerare la scrittura come un’occasione di individuazione dei momenti fondamentali della propria ricerca artistica, allora non si è alla ricerca di facili descrizioni, bensì tracce mnemoniche da interpretare. Per De Luca, la stesura del libro Nessun ricordo è innocente, edito nell’autunno 2025, per la casa editrice Gli Ori nella collana i Limoni diretta da Pietro Gaglianò, si trasforma in un racconto lineare ed essenziale, inteso a farci comprendere quali siano state le fasi di crescita personale che tutt’ora nutrono la ricerca dell’artista.

Io e mammina, spiaggia dell’Arianna, 1975, stampa analogica su carta Kodak, 15×10 cm, Courtesy dell’artista

Io e mammina, spiaggia dell’Arianna, 1975, stampa analogica su carta Kodak, 15×10 cm, Courtesy dell’artista

Perciò in un racconto estremamente ridotto all’osso ma denso, si espongono una selezione di sperimentazioni acustiche, fotografiche, azioni performative e incursive che hanno segnato la sua carriera, tutte descritte dalla voce narrante in prima persona singolare di De Luca, che nella sua limpida chiarezza si rivela uno scrittore inaspettatamente puro.

Iginio De Luca, iailait, i bersaglieri, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, iailait, i bersaglieri, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Proprio in questa circostanza, l’artista si trova dalla parte di chi guarda, pertanto con estrema acutezza e freddezza considera i ricordi passati attraverso una pratica di valutazione simile a quella di uno psicologo, caratterizzato com’è da un’osservazione oggettiva nella totale assenza di bias cognitivi. Inoltre, trovandosi nella posizione di definire in modo originale i propri ricordi, tratta le memorie non tanto da artista ma da scrittore. Tutto ciò lo conduce ad assumere nei confronti del lettore una chiara responsabilità, per riconoscere nel manoscritto, come si evince dalla sua introduzione, un’apertura verso “precise azioni” in quanto «Opportunità teorica che diventa verifica sostanziale e rivelatrice […] del mio lavoro».

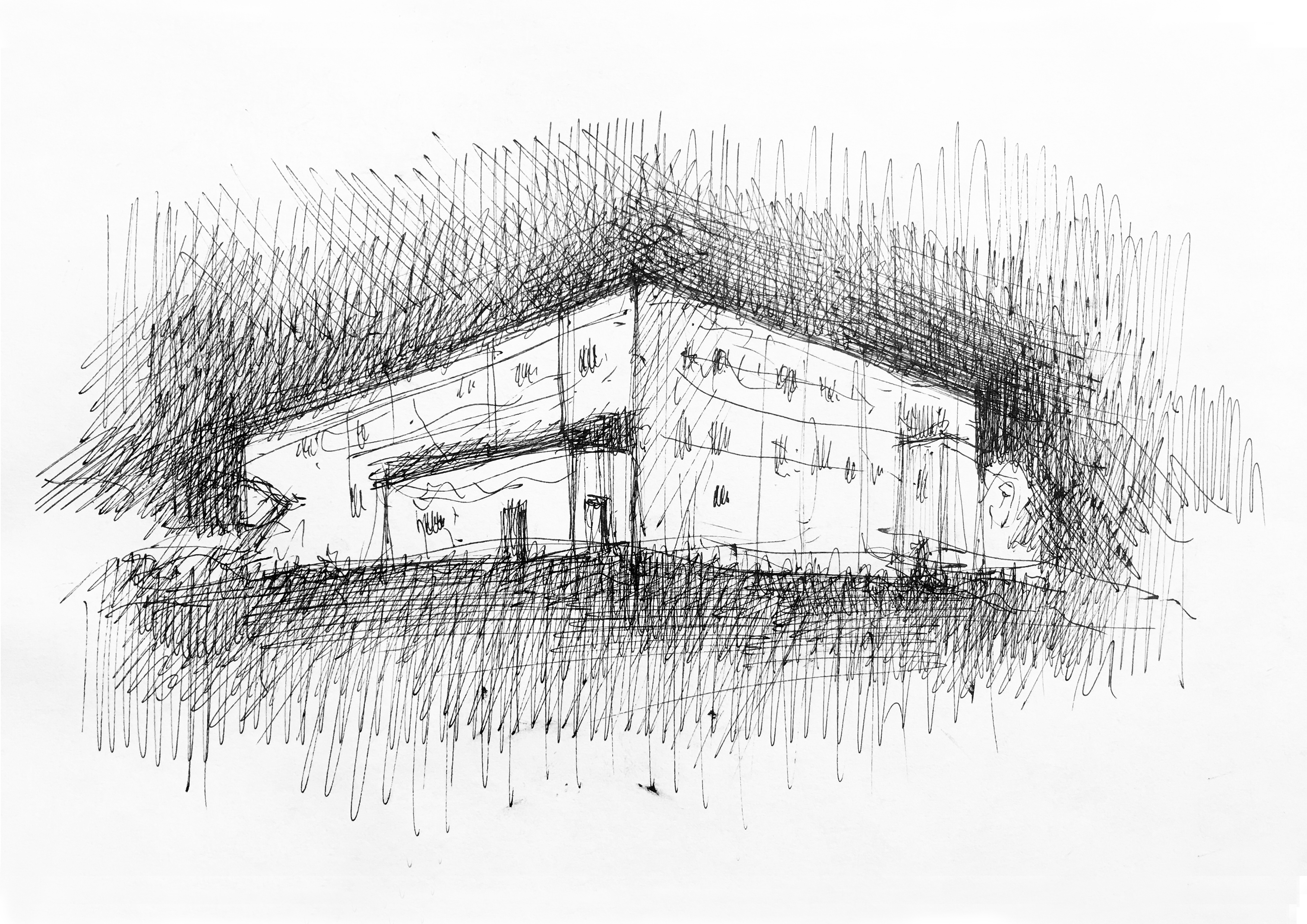

Iginio De Luca, Se queste mura potessero parlare, studio per un intervento luminoso, 2021, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, Se queste mura potessero parlare, studio per un intervento luminoso, 2021, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

A manifestare l’importanza emotiva della pubblicazione, sono i continui usi di particolari termini d’affezione, come deprimente, rabbia, frustrazione, intimo, gioia e meraviglia, che rendono i momenti narrati ancora più autentici. Perciò è necessario leggere circa una decina di pagine per comprendere che la voce narrante di De Luca si racconta per unire attimi del passato al presente, non tanto per farli combaciare bensì per accettarne l’avvento e porsi domande necessarie quali: chi ero in quel momento? quale impatto ha avuto sulla mia vita quell’evento? Si tratta di una emersione di traumi, gioie, dolori e memorie che tutt’ora pervadono il suo stato d’animo, a cui si alternano una rara raccolta di rumori, provenienti da quegli episodi.

Iginio De Luca, Fuochi sul mare, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, Fuochi sul mare, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Sicché De Luca già dal momento dell’infanzia comprende che l’intera acustica della propria vita diventerà stimolo per il suo studio, riconoscendolo come «Un linguaggio alternativo che agisce secondo altri canoni espressivi, spostando il punto di vista in quello di ascolto». In tale raccolta di circostanze, salti temporali e accostamenti si alternano a vivaci sbalzi di tono narrativo suggerenti affetti. Perciò, in alcuni casi, avvicinandosi alla pseudo-sceneggiatura, se il racconto ricorda la madre il tono è morbido, mentre in riferimento al padre si riporta quasi sempre il dialogo diretto, dimostrando di essere un narratore distaccato e fedele.

Iginio De Luca, La banda in una stanza, 2025, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, La banda in una stanza, 2025, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Eppure, nonostante ciò, la scrittura è estremamente fluida rispetto alla complessità che cela. Sebbene le sensazioni raccontate siano diverse, non creano motivo di confusione poiché tutto rimane estremamente chiaro. Perciò è normale che nel disordine dei rumori raccolti – in cui si alternano tracce provenienti da musicassette, il baccano dei muratori intenti a costruire nuove abitazioni, la marcia intonata dai bersaglieri per Festa della Repubblica e ancora gli scoppi dei fuochi di artificio in occasione della festa del patrono nel paese natio di De Luca – si abbia la sensazione di leggere un libro che prima di tutto deve essere ascoltato. Di conseguenza se il passato viene sempre accompagnato dal velo del labile ricordo, sono i rumori a renderlo estremamente vitale e visibile, perdipiù vivibile, anche in virtù di una scrittura capace di trascinare il lettore tra le pagine ricche di disegni eseguiti a penna su carta.

Iginio De Luca, iailait, la bandiera, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, iailait, la bandiera, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Così anche se il titolo e una prima lettura ci inducono a pensarlo, Nessun ricordo è innocente non è un volume autobiografico e nemmeno sul ricordo, si tratta piuttosto di uno scritto sull’elaborazione della memoria e sull’impatto nel futuro dell’individuo. In questo modo, attraverso un meccanismo di connessione empatica che trascende il classico racconto cronologico di un romanzo di formazione, lo scritto è estremamente intriso di semplicità, un sentimento di sacra devozione verso le azioni più semplici del passato.

Iginio De Luca, Zio Guido al lavoro, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, Zio Guido al lavoro, 2024, penna su carta, 21×29,7 cm, Courtesy dell’artista

De Luca con i suoi dieci capitoli propone un nuovo discorso sui ricordi e la loro persistenza. Come allude il titolo della pubblicazione, è proprio la fine della storia di avvenimento innocente, le cui tracce vissute nel presente, bruciano sino a condurlo a essere l’artista che oggi analizza il trascorso con uno sguardo particolarmente critico. Proprio questa persistenza del ricordo, l’orienta a volgere l’attenzione al senso del destino, al valore della parola, allo studio delle sue radici emotive, non per cercarne compassione, bensì per trovarne un sentimento di amara nostalgia. Come nel caso del lavoro Sotto/Sale (2017), in cui una raccolta di voci era installata nel paesaggio desertico delle saline di Margherita di Savoia di Puglia. Altrimenti in Se queste mura potessero parlare (2021), dove nell’assenza di rumori, la storia del luogo è comunicata da pulsazioni di luce emesse con codice Morse.

Iginio De Luca, Le voci di dentro, 2020, performance sonora, Mercati di Traiano, Roma. Ph. Fabio Caricchia

Iginio De Luca, Le voci di dentro, 2020, performance sonora, Mercati di Traiano, Roma. Ph. Fabio Caricchia

Pertanto per l’artista, il discorso critico sulla propria memoria è un sentimento dalle lunghe radici capace di viaggiare nel tempo, perché v’è sempre una netta distinzione tra gli avvenimenti e i momenti intercorrenti tra di loro. E quanto avviene in questo intermezzo è una fase di lenta elaborazione che genera una stridente forma di autoconsapevolezza sulle proprie e precise limitazioni, che come in ognuno di noi, ci continuano a caratterizzare in età adulta.

Iginio De Luca, Se queste mura potessero parlare, 2021, installazione luminosa con alfabeto morse, Alberobello, Courtesy dell’artista

Iginio De Luca, Se queste mura potessero parlare, 2021, installazione luminosa con alfabeto morse, Alberobello, Courtesy dell’artista

Eppure l’artista sulla propria incapacità di scegliere, riesce a riconoscervi un valore di ricchezza, al punto tale da affermare «oggi non scelgo e convoglio nell’arte contemporanea ogni mia vocazione». È proprio questa felice inettitudine, rivelata a metà libro, a segnare il proseguimento della memoria dell’autore, in un nuovo esordio che si schiude alla sua ricerca futura.

Iginio De Luca, Sotto Sale, 2017, installazione sonora nelle saline di Margherita di Savoia, Foggia

Iginio De Luca, Sotto Sale, 2017, installazione sonora nelle saline di Margherita di Savoia, Foggia

Iginio De Luca, Talking Matter, 2024, registrazione di suoni, Ph. Credit Luis Do Rosario

Iginio De Luca, Talking Matter, 2024, registrazione di suoni, Ph. Credit Luis Do Rosario