La caduta di Icaro di Picasso: storia del murale più grande mai realizzato dall’artista, che si trova nell’edificio in cui ha sfilato Chloé

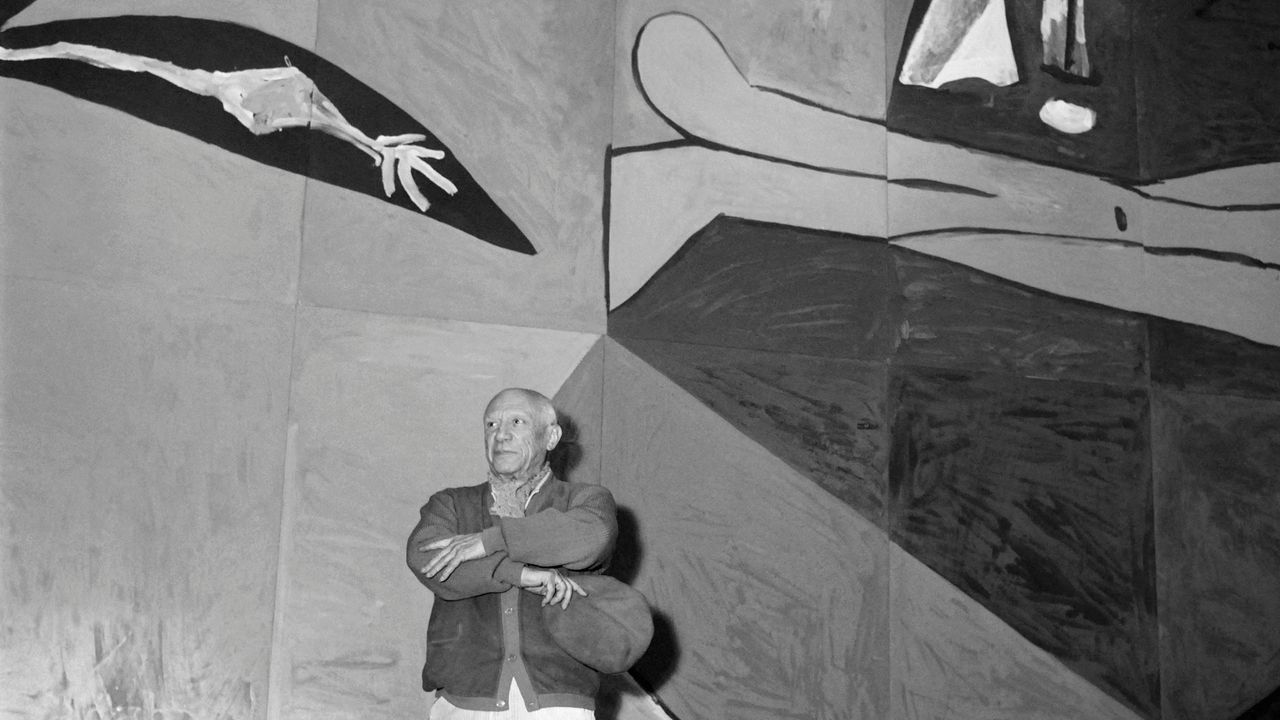

«Stiamo vivendo un momento così unico della storia», ha detto Chemena Kamali, la direttrice creativa di Chloé, presentando la nuova collezione. «Ci sono tutti questi enormi cambiamenti, ma anche la possibilità di reinventare le cose. Guardi i tuoi colleghi e i tuoi pari ed è emozionante e stimolante vedere come diversi creativi utilizzano il DNA dei brand e lo fanno proprio». La collezione Spring Summer 2026, presentata durante la Paris Fashion Week il 5 ottobre, rappresenta la rinascita nel suo trionfo floreale, e ha sfilato in un luogo che racconta perfettamente l’eccitazione, e la precarietà, dei tempi nuovi che albeggiano davanti a noi: il foyer del palazzo dell’UNESCO. In quel palazzo, costruito nel 1958 come emblema di un umanesimo sopravvissuto alla catastrofe della Seconda guerra mondiale, si trova un’opera d’arte monumentale: La caduta di Icaro, il murale più grande mai realizzato da Pablo Picasso.

Chloé spring summer 2026

Chloé spring summer 2026

Chloé spring summer 2026

Storia del murale

Di quasi cento metri quadrati, composta da quaranta pannelli di legno dipinti in acrilico, nell’opera si intravede una spiaggia, delle figure stilizzate, e al centro un corpo che precipita a testa ingiù nell’azzurro del mare. Picasso lo aveva intitolato inizialmente Le forze della vita e dello spirito che trionfano sul male, un rimando a quella tensione morale che, negli stessi anni, Hannah Arendt avrebbe descritto nel saggio Le origini del totalitarismo. Fondata nel 1945, all’indomani della Seconda guerra mondiale, l’UNESCO (agenzia delle Nazioni Unite con sede a Parigi) nasceva con l’intento di promuovere la pace attraverso l’educazione, la scienza e la cultura. Nel 1958, per l’inaugurazione del nuovo quartier generale, l’organizzazione commissionò a undici artisti un ciclo di opere dedicate alla rinascita dello spirito umano. Tra loro c’era anche Picasso. Il murale che realizzò fu accolto con letture contrastanti. Alcuni vi videro la lotta fra il bene e il male; altri, come lo stesso Picasso, rifiutarono ogni simbolismo: «È solo una scena di bagnanti», disse, «non bisogna cercare significati nei quadri, conta solo ciò che si trova guardandoli». Lo storico dell’arte Christopher E. M. Pearson osservò come la caduta centrale evocasse quella di Icaro e, soprattutto, l’indifferenza delle figure che la circondano: un rimando alla Caduta di Icaro di Bruegel il Vecchio, del 1558, in cui l’eroe cade nello sfondo squarciando il cielo ma nessuno lo guarda.