di Camilla Baresani

Incontri con star internazionali, giovani talenti (come Mina) portati al successo e in mezzo una vita da romanzo: ora il grande autore si racconta in un libro: «Conoscevo l’inglese perché mio padre mi aveva mandato in Inghilterra 6 mesi. Riscrissi un testo di Bob Dylan ma lui non approvò, allora ci incontrammo e io gli chiesi: “Ma qual è il significato?”. Disse che non lo sapeva nemmeno lui»

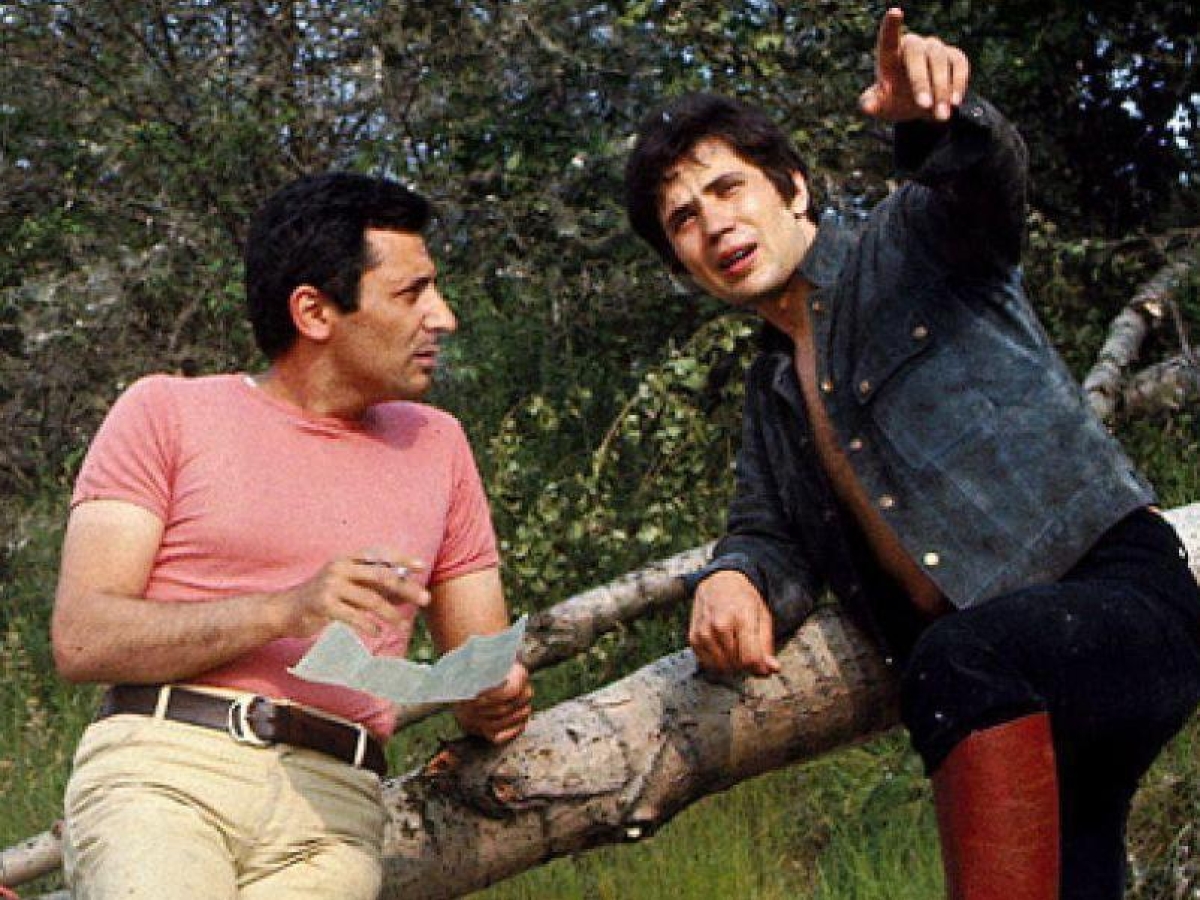

Per me è un po’ una carrambata. Quando mi hanno proposto di intervistare Giulio Rapetti Mogol, non sapevano che ai tempi dell’università ero stata sua assistente, ed ero diventata amica del figlio Alfredo, mio coetaneo e come me studente di Lettere. Alfredo, nome d’arte Cheope, è oggi uno dei più importanti autori italiani di canzoni. Ma torniamo al padre: Mogol, che naturalmente non mi ricorda, ma io lo ricordo benissimo e non sembra per nulla cambiato, nemmeno fisicamente, lo stesso tono pimpante. La voce, che di solito con l’età si affievolisce invece è ancora uguale a quando mi dava disposizioni o mi spiegava il talento di Gianni Bella. Mogol, dopo essersi nascosto tra le parole di tante canzoni di cui chiunque conosce a memoria almeno qualche strofa, ora si racconta in un libro, Senza paura. «Da 60 anni è un protagonista della cultura pop italiana: 2mila canzoni, 523 milioni di dischi venduti, terzo al mondo dopo i Beatles ed Elvis», dice il retro della copertina.

Lei non vuole essere definito “paroliere”.

«Portate dalle parole, che danno consistenza alla musica, le canzoni arrivano al cuore delle persone. “Paroliere” ha un che di circense, di riduttivo, non definisce l’arte di far volare le canzoni. Sono un autore, oppure, come dicono gli anglosassoni, un lyrics writer. E sono un artigiano della prosodia. Scrivere una canzone richiede ispirazione lirica ma pone anche una serie di problemi tecnici: di metrica, di struttura, di accenti».

Il titolo del libro, Senza paura, a cosa si riferisce?

«Da bambino e poi da adolescente il mio veleno era la paura. Ero timido, non corteggiavo le ragazze per senso di inadeguatezza e paura del fallimento. Oggi so che è la cosa più sbagliata: l’unico vero fallimento, in ogni campo, è non provare. Avevo un forte desiderio di primeggiare, però mi censuravo. Mi mancava il coraggio di vivere. Quella paura l’ho messa in una canzone e la si percepisce ascoltando I giardini di marzo, con la voce tremante di Lucio Battisti che somatizza l’angoscia e poi la fa erompere nel suo opposto: la speranza, il desiderio di vivere».

Lei racconta la sua infanzia milanese, e poi la Brianza, dove la famiglia si rifugiò durante i bombardamenti.

«Da bambino l’amore era la mia principale preoccupazione e subito dopo veniva il pallone. A Lambrate, passavamo giornate intere a giocare a calcio per strada. Quando arrivava un’automobile – quasi mai – ci precipitavamo a raccogliere da terra i maglioni con cui segnavamo le porte. La Brianza, a Carugo dove eravamo sfollati, mi ha insegnato l’amore per la natura, ed è il motivo per cui trent’anni fa ho lasciato Milano e mi sono trasferito in Umbria, dove nel ’92 ho fondato il Cet, una scuola di musica no profit».

Suo padre Mariano era un musicista.

«Era un pianista, e lavorava come impiegato per l’editore musicale Ricordi, che in quegli anni produceva esclusivamente musica classica. Nel dopoguerra emersero il rock e il folk, con artisti come Elvis Presley e Chuck Berry. La diffusione radiofonica delle canzoni e le nuove tecniche di riproduzione resero la musica colta marginale, mentre quella d’intrattenimento divenne un fenomeno di massa. Nel ’48, mio padre propose agli amministratori delegati della Ricordi di aprire un reparto di musica leggera. Fu così che venne fondata la Radio Record Ricordi, che in soli dieci anni avrebbe superato gli introiti della musica classica».

Dopo il diploma in ragioneria, suo padre la mandò per sei mesi in Inghilterra.

«Conoscere l’inglese mi ha cambiato la vita. Mio padre mi assunse a Radio Record Ricordi. Facevo il computer vivente, ossia registravo gli incassi di ogni singola canzone e gestivo i pagamenti. Ma sapevo l’inglese, cosa rarissima ai tempi, e tra una fattura e l’altra mi applicai agli adattamenti dei grandi successi internazionali, di cui la Ricordi deteneva i diritti. Controllavo le traduzioni e adattavo le sillabe al ritmo sincopato dell’inglese. Guadagnavo molto di più, e riuscii a liberarmi dalle mansioni di ragioniere. La Ricordi mi propose di occuparmi della promozione e di fare il talent scout. Fu così che scoprii Giorgio Gaber e Adriano Celentano, per cui scrissi le mie prime canzoni. Grazie, prego, scusi è nata dal rifiuto ricevuto da una ragazza in una balera».

Nel frattempo, aveva conosciuto Mina.

«Una grande artista, simpatica, allegra, di una bellezza regale, eccezionale quando si esibiva. L’avevo conosciuta allo Sherazade di Milano, quando ancora si faceva chiamare Baby Gate. Nel ’60 la convinsi a registrare Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Ha cantato 28 mie canzoni, tra cui Briciole di baci, la mia prima canzone, e Amor mio».

Nel ’61 lei ha vinto il suo primo Sanremo, con il testo di Al di là interpretato da Betty Curtis e Luciano Tajoli. È anche l’anno del debutto a New York di Bob Dylan.

«Nella notte del suo debutto Dylan ha cambiato la storia della musica leggera. Finita l’era dei cantanti, iniziava quella degli interpreti. Non interessavano le acrobazie delle corde vocali, il virtuosismo. Ci voleva una voce che esprimesse verità. Iniziai a lavorare sulle canzoni di Dylan, adattandole in italiano. Dopo Blowin’ in the wind, diventato La risposta è caduta nel vento incisa da Luigi Tenco, e approvata da Dylan che controllava tutte le versioni internazionali, mi arrivò da tradurre Ballad of a Thin Man. Non ci capivo nulla e riscrissi il testo a modo mio. Dylan non approvò ma come traduttore voleva solo me, così mi fissarono un incontro con lui al Mayfair Hotel, a Londra. Gli spiegai che non potevo firmare la traduzione letterale di parole di cui non capivo il senso, e gli chiesi di spiegarmi cosa volesse dire il testo. E Dylan: “You know what? I don’t understand it either”. Mi confessò che nemmeno lui riusciva a capire il significato delle proprie canzoni».

Perché il ’63 è stato un anno fondamentale per la musica?

«In Inghilterra uscì il primo album dei Beatles, Please Please Me. In ogni bar c’era un juke box, e il formato dei dischi a 45 giri li aveva resi accessibili a tutti. Erano il prêt-à-porter della canzone. Nacque un genere musicale trasversale, planetario, che inglobava tutti i generi precedenti ed era il prodotto di una vera e propria industria: il pop».

Lei si definisce “un figlio del pop”.

«Il pop ha un posto immenso nella storia sentimentale della società. I ritornelli, che magari sembrano banali, possono diventare la gioia e la consolazione di milioni di vite. Il pop cancella le distinzioni tra alto e basso. Proust ha scritto: “Non disprezzate la musica popolare. Siccome si suona e si canta molto più appassionatamente di quella colta, a poco a poco si è riempita del sogno e delle lacrime degli uomini”».

Nel 1965, le presentano un timido ragazzo romano: “Piacere Luscio”.

«Non ho mai dimenticato quella c strascicata. La prima canzone che abbiamo scritto insieme è Dolce di giorno. Lucio aveva un talento da tecnico del suono ed era un grande sperimentatore. Come Dylan, non aveva la classica bella voce. A volte sembrava che parlasse più che cantare. Era un po’ afono, con lievi stonature, usava il falsetto. Battisti cantava così come era, per comunicare non per far sentire la voce. Un cantante deve essere credibile. Tenco era stato uno dei primi a cantare così, per farsi credere, non per esibire la voce. All’inizio Lucio voleva scrivere per altri, si vergognava di cantare, ma la sua versione era sempre migliore di quella degli altri, così l’ho convinto. 29 settembre è stato il nostro primo grande successo».

Poi Non è Francesca, Balla Linda, Acqua azzurra, acqua chiara e decine di celebri canzoni.

«Erano storie che gli ascoltatori colmavano con la propria immaginazione, con personaggi che nascevano dalla mia vita e dalla sua musica. Eravamo diventati una cosa sola. MogolBattisti o BattistiMogol».

Gli uomini delle sue canzoni erano lontani dall’idea del macho italico conquistatore. Piangono, si emozionano.

«Ho raccontato uomini come me, emotivamente esposti, a volte anche fragili, messi in crisi dal tabù della fedeltà. E donne indipendenti, libere, audaci. Come le protagoniste di Balla Linda, e Comunque bella».

Negli anni Settanta, lei e Battisti siete stati accusati di essere fascisti.

«Chi non era schierato era ritenuto fascista. Il silenzio era considerato assenso. Furono contestati persino De Gregori e De André. Insinuarono che Lucio finanziasse Ordine Nuovo, e che le braccia alzate nella copertina di La collina dei ciliegi fossero saluti romani, mentre per noi quelle braccia tese al cielo avevano un senso mistico. La realtà è che a Lucio interessava solo la musica, non si è mai interessato di politica, e io appartenevo a una cultura socialista e pacifista. Il paradosso fu che, quando nel ’78 la polizia fece irruzione nel covo brigatista di via Monte Nevoso dove vennero trovati i memoriali di Aldo Moro, si scoprì su uno scaffale l’intera discografia di Lucio Battisti. I brigatisti ascoltavano le nostre canzoni».

Battisti era tirchio, come si diceva?

«Ma no, altrimenti non avrebbe fatto il Gran Rifiuto. Nel ’68 a Londra incontrammo Paul McCartney e il suo staff. Gli proposero di produrlo e organizzare un tour mondiale. Lucio non accettò perché avrebbero trattenuto una percentuale molto alta dei profitti, il 25 per cento. Ma il problema non era quello. Non accettava di perdere la sua libertà, voleva trovare da solo la propria strada. Rifiutò proposte di partecipazione a film per cui gli offrivano miliardi. Gianni Agnelli lo fece chiamare perché voleva che Lucio tenesse un concerto al Regio di Torino. Offriva due miliardi, eventualmente anche su conto estero. Lucio li rifiutò e rifiutò anche di parlare personalmente con Agnelli, che voleva convincerlo».

Nel 1980, l’ultimo disco con Battisti, Una giornata uggiosa, e poi la separazione. Non vi sopportavate più?

«Non ci sono stati litigi. Tutto è finito per una questione di principio, per la ripartizione di quote azionarie che, al momento di creare una nuova società, gli chiesi di stabilire al 50 per cento ciascuno. Lui accettò subito, ma il giorno dopo aveva cambiato idea. Non so se avesse parlato con qualcuno che l’aveva consigliato diversamente».

Magari la moglie, Grazia Letizia Veronese?

«Non lo so e non voglio neanche pensarlo. La conoscevo poco, non c’è mai stata occasione di frequentarsi. Era Lucio che veniva da me di solito, io non andavo a casa sua».

Le aveva raccontato l’innamoramento per questa donna? Era un sentimentale?

«No, non ha mai parlato di lei. Ma Lucio di base non parlava di sé stesso. Era molto rigoroso e discreto».

Lei invece gli raccontava i suoi amori, i sentimenti?

«Io mi raccontavo tramite le canzoni. E comunque ci frequentavamo soprattutto nella settimana all’anno in cui lavoravamo insieme. Una canzone al giorno e facevamo l’album».

Ci sono stati altri invece interpreti e compositori con cui lei ha avuto più confidenza emotiva?

«L’amicizia l’ho vissuta soprattutto con Pino Mango, un artista di livello mondiale, che purtroppo è morto quasi subito. Con lui ho scritto Oro. E con Gianni Bella, un genio della musica. Anche con Riccardo Cocciante. Con lui ho appena finito di scrivere un’opera su San Francesco. In questo campo Cocciante è il numero uno al mondo».

C’è una canzone che detesta, o che non rifarebbe più?

«Ho scritto testi leggeri, divertenti, come Stessa spiaggia, stesso mare. Ma non potrei pentirmene, anche perché ha avuto un successo enorme».

La canzone più amata?

«Dormi amore, cantata da Celentano. È intensa, parla della mia morte ed è dedicata a mia moglie Daniela. Ho visto molte persone, soprattutto donne piangere ascoltandola. E fra le canzoni scritte con Lucio, forse la mia preferita è Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi».

Lei ha anche fondato la Nazionale Italiana Cantanti.

«In 45 anni di partite abbiamo raccolto l’equivalente di 130 milioni di euro che abbiamo donato a bambini sofferenti».

A un certo punto non ha sopportato più l’inquinamento milanese e, invece di cercare semplicemente una casa in campagna, ha costruito una scuola.

«Ho girato l’Italia per un anno cercando il luogo ideale, poi nel ’92 ho trovato un posto meraviglioso in Umbria, in mezzo ai boschi e vicino al borgo medievale di Toscolano. Sono appassionato di architettura, così ho disegnato e costruito un nuovo paese, che è la sede del Centro Europeo di Toscolano, una scuola per autori, compositori, cantanti e produttori discografici. Finora abbiamo ne abbiamo diplomati 3mila».

11 ottobre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA