«Con il Nuovo Sacher non volevo stare eticamente ai margini dell’industria. Volevo stare dentro l’industria cinematografica, ma con le mie idee. Quando la inaugurammo il primo novembre del 1991 con la proiezione di Riff Raff di Ken Loach, volevo una sala che proiettasse i film che a me per primo mi andava di vedere come spettatore, non come regista o produttore».

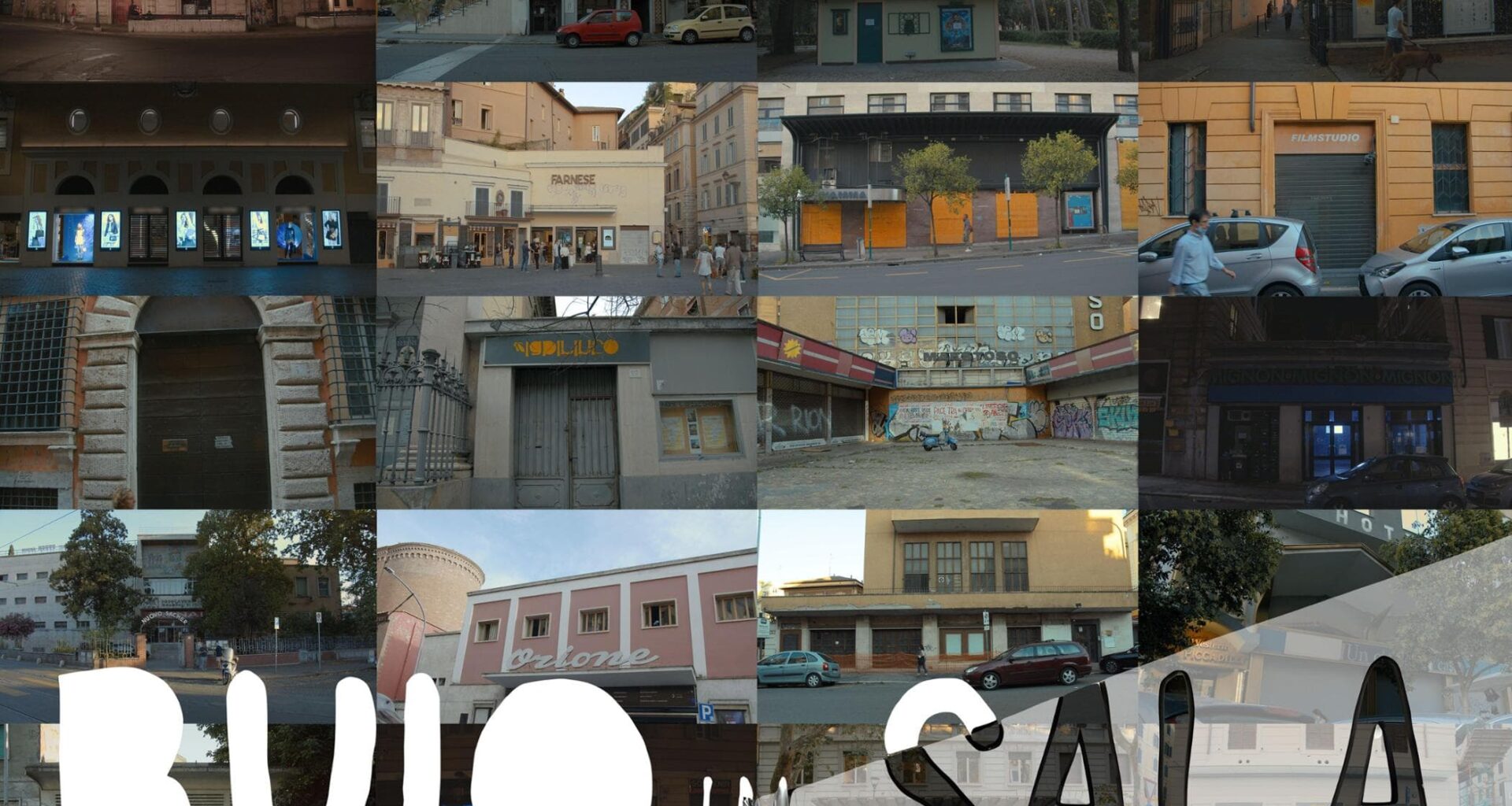

È un fiume in piena Nanni Moretti, rievocando la nascita del Nuovo Sacher aperto all’epoca con Angelo Barbagallo, nell’intervista per “Buio in Sala”, documentario sul mondo scomparso delle sale cinematografiche romane e sulla crisi del concetto di spettatore in sala, scritto da Stefano Scanu e Davide Giorni. L’opera — di cui Giorni è anche regista — verrà presentata alla Festa del Cinema nella sezione Special Screenings, domenica ore 17,30 al Teatro Olimpico Acea.

L’idea del documentario è venuta a Scanu con il lockdown, «un colpo di grazia dentro il già precario stato dell’arte delle sale, un acceleratore di chiusura domestica sulle piattaforme. Con la ripresa, il largo movimento di arene estive fa capire che c’è voglia di cinema ma non c’è più l’offerta al chiuso».

È sempre Moretti a prendere la palla al balzo per puntare il dito contro le piattaforme, «viste — spiega Scanu — come un collo di bottiglia autoriale, nel cui attraversamento si perdono le frequenze originali». Racconta Moretti: «A me dà fastidio quando una piattaforma smette di essere tale e diventa una visione del mondo — ti dicono anche cosa non puoi fare e dire sul set — anche nella confezione del prodotto film, per essere visti in tutto il mondo e accontentare tutti. Poi però non piacciono a nessuno. Vedo tanti giovani sceneggiatori italiani contenti di lavorare per le piattaforme. Gli sembra di essere promossi in serie A, ma non è così. In realtà ci colonizzano. C’è il rischio di fare dei prodotti standard, senza radici, senza personalità, uniformati a un non gusto mondiale».

Quello che, nel mare magnum dell’offerta romana delle sale del 1991, poteva sembrare il giocattolo di Moretti, è invece tra le sale ad aver resistito al tempo, senza mutamenti. La stessa cosa vale per la formula del Dei Piccoli, nato nel 1934, che è rimasta un unicum. È noto da tempo il censimento drammatico delle sale chiuse per sempre, su cui ha messo ordine la ricerca di Curcio con “Fantasmi Urbani” (Palombi). “Buio in sala” nasce come libro (2016-19, Perrone), che è stato il primo reportage editoriale sul tema, scritto da Scanu su dodici sale simboliche. Tra le voci raccolte da “Buio in sala”, Valerio Aprea ricorda Arrapaho” (1984) di Ciro Ippolito visto al Giardino, da tempo sede di un chiesa avventista, “Il Tempo delle mele” (1980) visto al Rex, addirittura raso al suolo, e “Piccoli equivoci”(1989) al Fiamma, sala a lungo rimasta chiusa, «che divenne un momento spartiacque tra la mia vita di spettatore appassionato e il percorso di attore». È questo il clic che secondo Moretti, nel ruolo di esercente, autore e produttore, manca oggi nel pubblico giovane: «C’è una cosa che mi fa impazzire: a Roma ci saranno almeno trentamila persone, ragazzi e ragazze che vogliono fare cinema, ma venissero ogni tanto a vedere i film d’esordio che li riguarda direttamente. No!”.

A rompere l’inevitabile nostalgia per un passato mitico è Barbagallo, per cui è difficile pensare che possa rinascere un tessuto di sale diffuso nel territorio come quando era ragazzo, ma che individua la sfida che «potrebbe cambiare la faccia della città»: non l’impegno per l’apertura di un singolo schermo, ma «prendere il cinema Adriano, però non da solo, insieme a 20 amici».