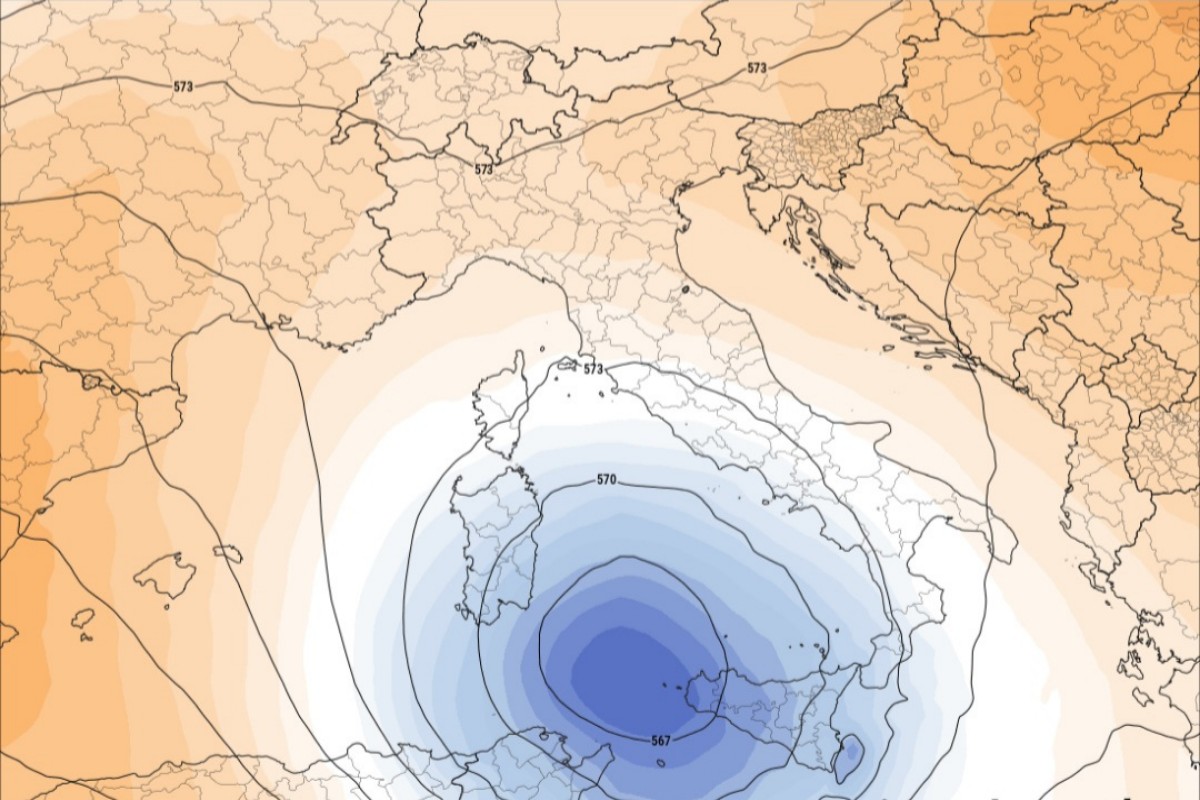

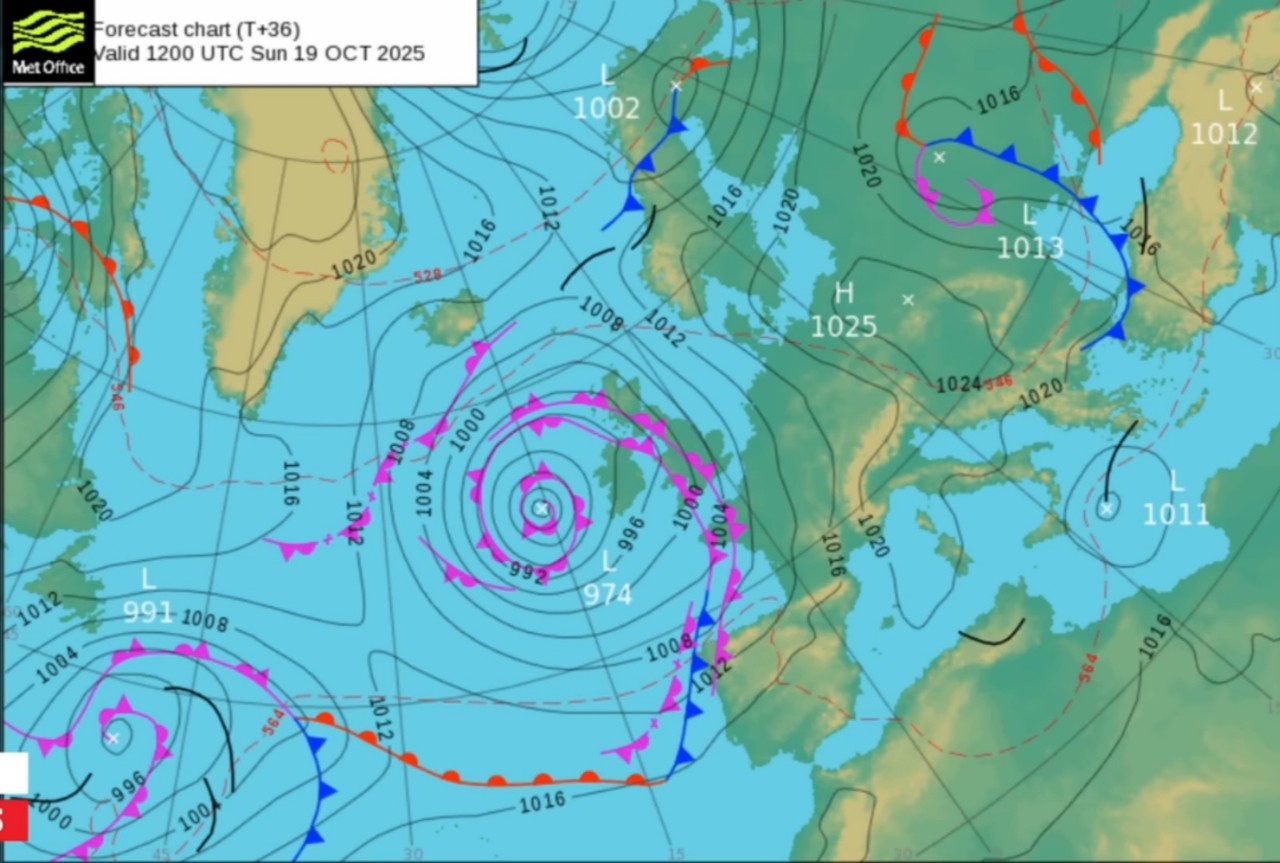

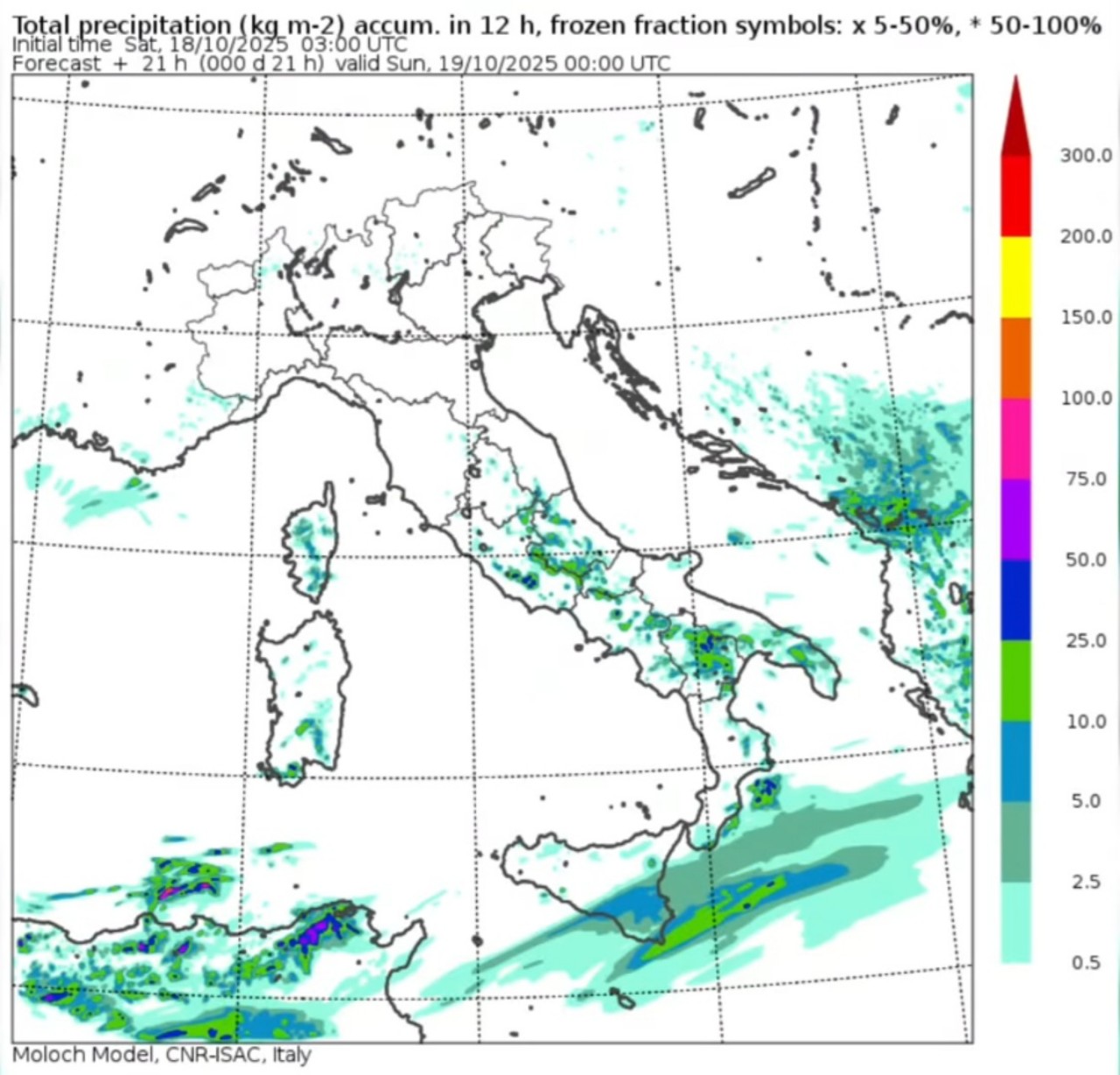

Nei giorni scorsi un ciclone nord-africano era atteso in risalita verso il Mediterraneo centrale, con possibili piogge abbondanti sulla Sicilia. L’evento ha però disatteso parte delle attese, come emerso anche dai commenti all’ultimo video meteo del nostro Direttore Peppe Caridi: il sistema si è indebolito e ha deviato parzialmente la traiettoria. Non è un’eccezione: è il sintomo di una sfida previsionale ancora aperta. Il Nord Africa soffre di una rete osservativa limitata: poche stazioni meteo, radar quasi assenti e radiosondaggi saltuari. Gli input iniziali ai modelli risultano quindi incompleti, con analisi meno affidabili della struttura termodinamica (temperatura, umidità, vento) e maggiore incertezza su traiettoria e intensità delle depressioni sahariane.

Dinamica locale complessa: convezione secca, sabbia e interazioni bariche

Il mosaico atmosferico nord-africano è altamente non-lineare: sollevamento termico, circolazione monsonica, gradienti orografici, aria sahariana carica di polveri e interazioni con masse d’aria atlantiche e mediterranee. In questo contesto i minimi barici nascono, si approfondiscono o cambiano rotta in poche ore, con fronti labili e celle convettive difficili da rappresentare.

Limiti dei modelli: risoluzione e parametrizzazioni ancora imperfette

Anche i migliori globali e ad area limitata (ECMWF, GFS, ICON, LAM) faticano a risolvere le scale meso e sub-meso tipiche dei cicloni nord-africani. Le parametrizzazioni di convezione secca, processi radiativi e interazione con polveri minerali restano punti critici. Piccoli errori di inizializzazione si amplificano rapidamente, producendo run divergenti su minimo barico, asse di saccatura e punto d’impatto dei fenomeni.

Il monito di Andrea Baroni: “depressioni subdole”

Il Generale Andrea Baroni ricordava come queste depressioni siano subdole: la nascita è spesso individuata con anticipo, ma intensità e traiettoria restano fragili oltre le 48–72 ore, complice la loro scala spaziale ridotta. Ne derivano mappe molto diverse tra corse e modelli, e la necessità di prudenza nell’interpretazione.

Come leggere le mappe: approccio d’insieme e segnali di affidabilità

- Preferire gli ensemble (spread, probabilità di cumulati/traiettorie) alle sole deterministiche.

- Confrontare più centri (ECMWF, GFS, ICON) e i LAM per dettagli locali.

- Controllare aggiornamenti ravvicinati (6–12 ore) quando la scala del minimo è piccola.

- Valutare fattori di forzante (getti, PV, SST, polveri) e segnali convergenti tra modelli.

Questo metodo riduce il rischio di false certezze e migliora la comunicazione del grado di confidenza previsivo al pubblico.