L’Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta è la nuova ricerca presentata dal professor Paolo Bozzuto del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano. Prima di elencare dati e possibili letture ha tenuto a precisare che «Quella che si presenta non è una ricerca “su commissione”, ma un lavoro nato per passione e per necessità, da un bisogno umano prima che accademico: capire perché, nel Paese delle biciclette, andare in bici può ancora costare la vita.

«L’idea dell’Atlante è nata da un momento di sconforto – ha raccontato Bozzuto. – Dopo la morte di Davide Rebellin, abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa. Non bastava il cordoglio. Serviva costruire conoscenza, perché solo la conoscenza può cambiare le cose».

Proprio da quell’urgenza è nato l’Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta, un progetto di ricerca indipendente che negli ultimi due anni ha raccolto e analizzato tutti i dati ISTAT sugli incidenti ciclistici in Italia, dal 2014 al 2023.

Ma, come sottolinea lo stesso Bozzuto, l’obiettivo non è solo mostrare i numeri: è metterli nelle mani di tutti.

«Regalare un pesce sfama per un giorno, insegnare a pescare sfama per la vita. Ecco: noi vogliamo dare a tutti una piccola canna da pesca».

Il gruppo di ricerca comprende anche Fabio Manfredini, Emilio Guastamacchia e Shidsa Zarei.

Una “terza missione” per l’università

Una “terza missione” per l’università

L’Atlante nasce dentro una logica che il mondo accademico definisce “terza missione”: la capacità dell’università di uscire dai propri confini per restituire alla società conoscenza utile, partecipata, condivisa.

Il gruppo di ricerca, formato da docenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, non ha finanziatori né contratti con enti pubblici.

«Siamo ricercatori e anche ciclisti – spiega Bozzuto. – Siamo persone che pedalano, che si sporcano le mani con la realtà. E vogliamo mettere i dati al servizio della collettività».

La presentazione del progetto non è un elenco di cifre, ma una chiamata alla responsabilità collettiva.

Perché dietro i grafici ci sono vite: quelle di chi ogni giorno sceglie la bici per spostarsi o per passione, e rischia di non tornare a casa.

L’Italia e i suoi numeri: un rischio che non diminuisce

I numeri dell’Atlante, costruiti a partire dai dati ufficiali ISTAT, sono impietosi.

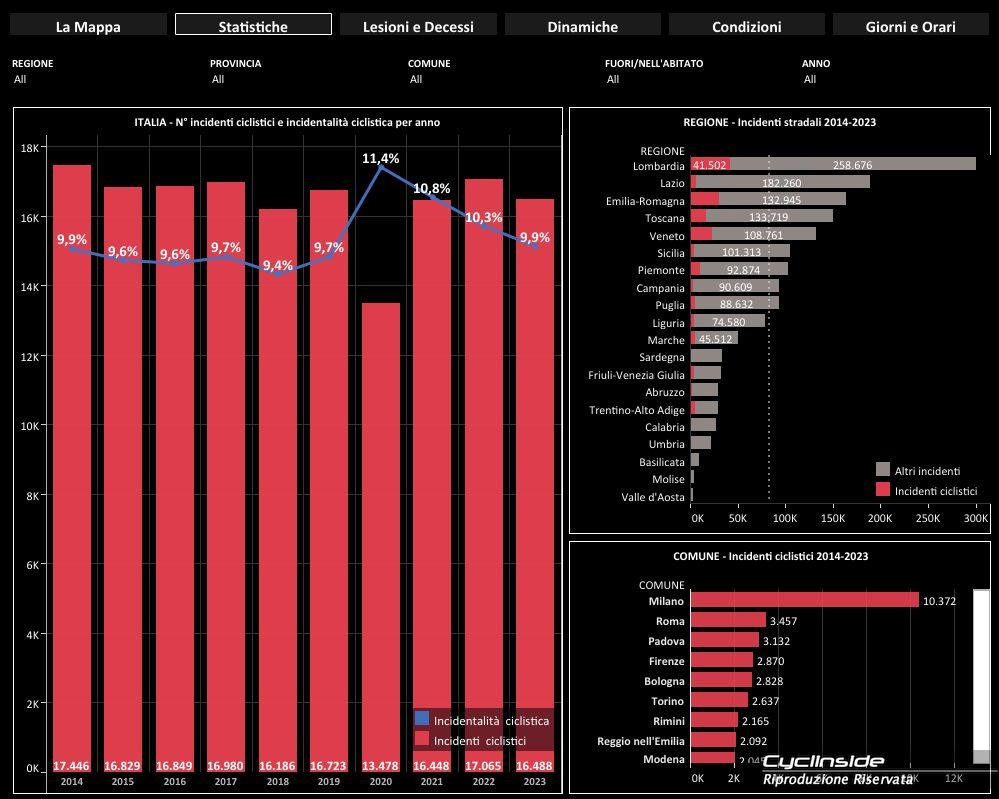

Tra il 2014 e il 2023 si contano oltre 164.000 incidenti che hanno coinvolto ciclisti, con più di 3.000 morti e oltre 150.000 feriti, di cui 17.000 gravi solo nel 2023.

Nonostante l’aumento delle infrastrutture e della cultura ciclabile, la curva non scende.

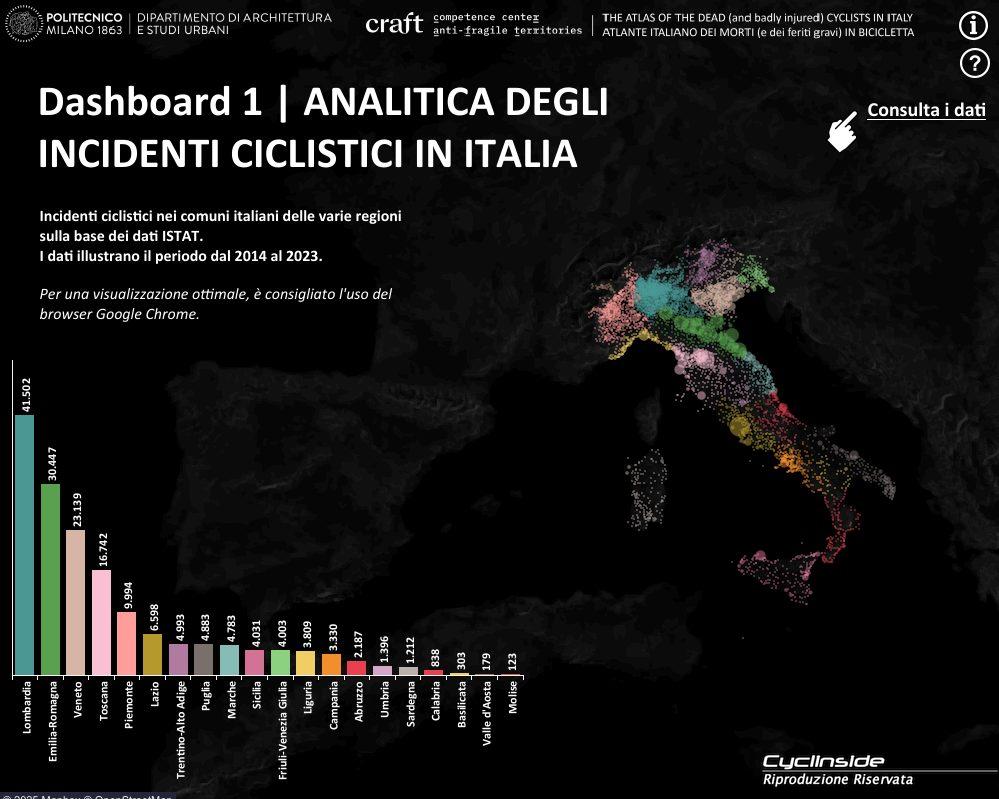

La Lombardia resta la regione con più sinistri (oltre 41.000), seguita da Emilia-Romagna e Veneto.

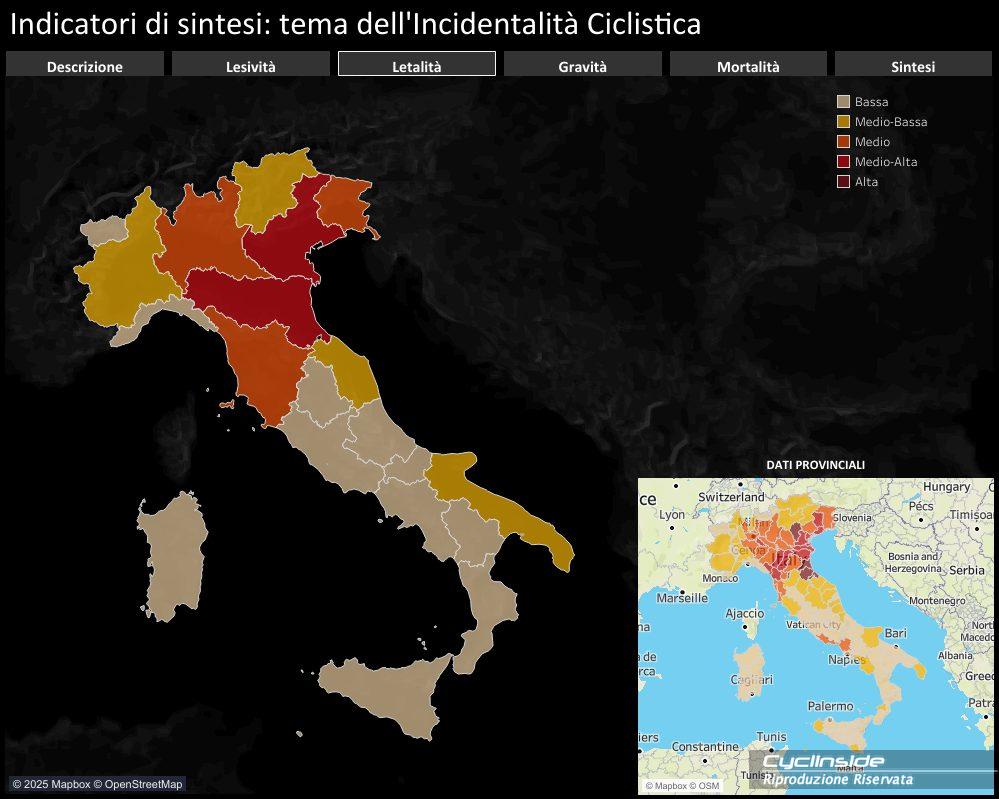

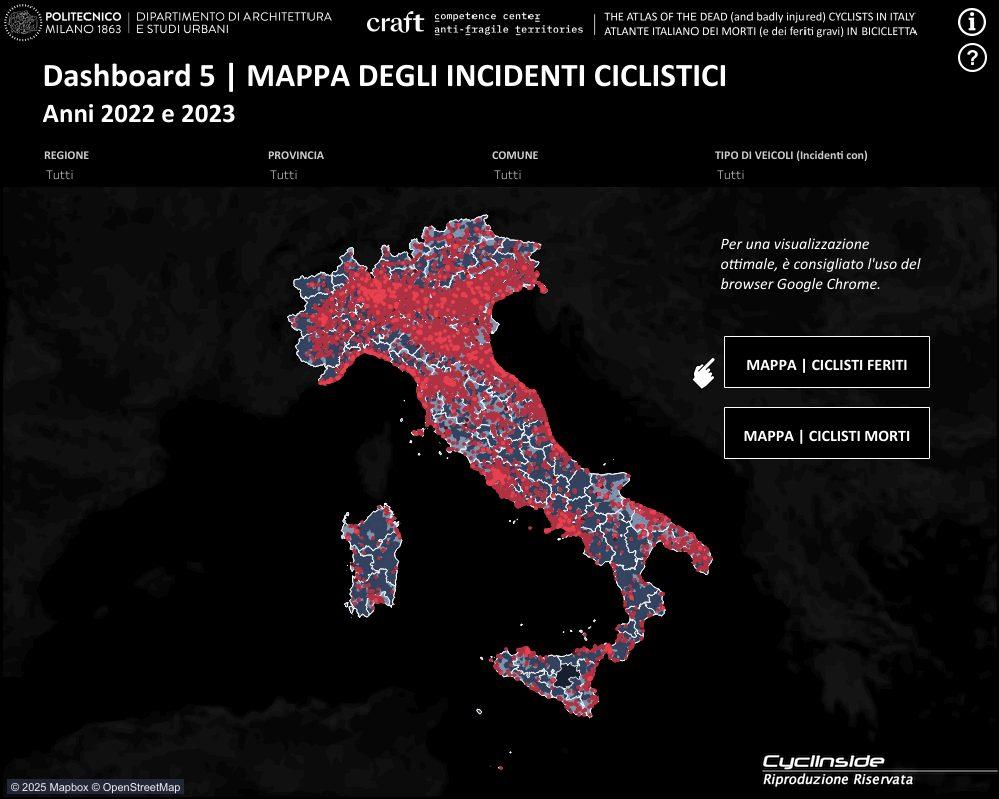

Ma non è solo una questione di numeri: le mappe geografiche realizzate dal gruppo di ricerca mostrano che il rischio cambia radicalmente a seconda di come si guarda il fenomeno.

Se si osservano i numeri assoluti, spiccano le aree metropolitane; se si analizza il tasso di incidentalità ciclistica, emergono province come Padova o Ferrara, dove la bici è molto usata ma poco protetta.

«A Padova, – ha spiegato il ricercatore Fabio Manfredini, – un incidente su cinque coinvolge una bicicletta. È il doppio della media nazionale. Ma a livello comunale la lettura cambia ancora, perché ogni città ha una propria geografia del rischio».

Dove, quando e perché si cade

Dove, quando e perché si cade

Secondo i dati presentati, il 73 per cento degli incidenti avviene su strade urbane, ma il 48 er cento delle vittime si registra fuori città, lungo le strade extraurbane, dove la velocità è maggiore e la protezione minore.

Gli incidenti si concentrano nei giorni feriali, con picchi tra giovedì e sabato, e il momento più critico è il sabato mattina tra le 10 e le 12, quando si incrociano automobilisti diretti al lavoro e ciclisti sportivi.

Il problema non è il maltempo, dice la ricerca. Oltre il 90 per cento dei sinistri avviene con cielo sereno e su fondo asciutto. Il problema siamo noi: la distrazione, la fretta, l’incapacità di convivere sulla stessa strada.

Le tipologie più comuni restano gli scontri laterali e frontali-laterali, spesso agli incroci o nelle rotatorie, dove si concentrano le violazioni di precedenza e gli errori di valutazione.

Solo il 12 per cento degli incidenti coinvolge esclusivamente biciclette: nella maggior parte dei casi (68 per cento), lo scontro è con un’autovettura.

I dati sulla letalità degli incidenti

I dati sulla letalità degli incidenti

I ciclisti più vulnerabili

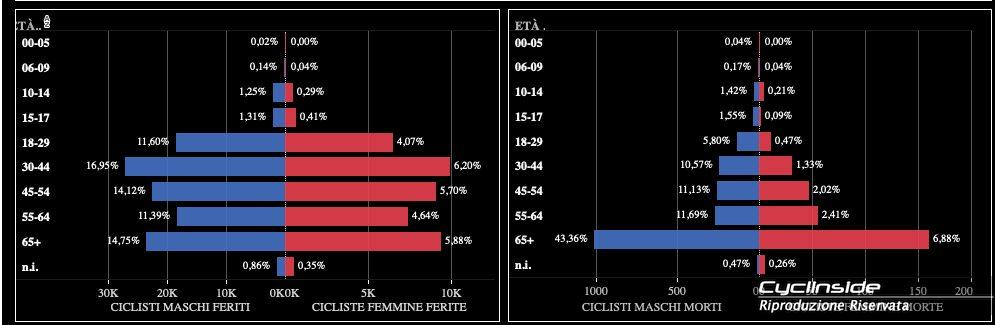

Il profilo più a rischio è quello del ciclista uomo tra i 45 e i 64 anni, spesso pendolare o sportivo.

Ma la letalità aumenta drasticamente oltre i 65 anni: gli anziani non sono necessariamente più imprudenti, ma molto più fragili.

Ogni anno, una quota crescente delle vittime è over 65, come ha confermato la dotteressa Silvia Bruzzone di ISTAT.

«Nel 2023 abbiamo registrato circa 17.000 feriti gravi in tutta Italia. I progressi rispetto al 2019 sono minimi. E purtroppo il target europeo del dimezzamento delle vittime entro il 2030 è ancora lontano».

Il contributo dell’ISTAT: i dati ufficiali diventano mappa

Il contributo dell’ISTAT: i dati ufficiali diventano mappa

Durante il suo intervento, la dottoressa Bruzzone ha illustrato come l’ISTAT abbia negli ultimi anni rivoluzionato il modo di raccogliere e restituire i dati sulla sicurezza stradale.

Oggi ogni incidente è georeferenziato, e questo consente analisi territoriali di precisione: si può sapere dove accadono più sinistri, quando, e in che condizioni.

«La nostra collaborazione con ACI, Ministero dei Trasporti e Polizie Locali, – ha spiegato, – ha permesso di rendere la rilevazione più capillare e affidabile. Ma i numeri non bastano: bisogna saperli leggere. Per questo siamo felici che l’Atlante ne faccia un uso innovativo».

Tra le novità più importanti, l’uso delle coordinate GPS e delle mappe OpenStreetMap, che permettono di calcolare tassi di rischio in base ai chilometri di strada e non solo alla popolazione.

Un passo avanti verso una statistica più spaziale, più utile, più concreta.

Otto verità che emergono dai dati

Dalla combinazione tra le dashboard e l’analisi dei ricercatori emergono alcune verità difficili da ignorare:

- Il maltempo non incide quasi per nulla: nove incidenti su dieci avvengono con tempo sereno.

- Gli incroci e le rotatorie sono il punto debole: il disegno urbano è la chiave della sicurezza.

- Più bici in circolazione non significa più pericolo, ma più esposizione.

- Le ore di punta sono le più rischiose, specialmente in ambito urbano.

- Gli over 65 sono i più vulnerabili: servono percorsi protetti e formazione dedicata.

- Nel 68 per cento dei casi l’impatto è con un’auto: la convivenza bici-auto è ancora da costruire.

- Le strade extraurbane restano micidiali: una grande quantità di incidenti avvengono in questo contesto.

- La visibilità è il miglior salvavita: luci, giubbini riflettenti e posizione corretta in strada riducono drasticamente il rischio.

La “canna da pesca” dei dati

La “canna da pesca” dei dati

L’Atlante non è un report chiuso, ma uno strumento aperto, gratuito, consultabile online (questo il link: https://craft.dastu.polimi.it/it/articles/15).

Chiunque può filtrare i dati per anno, territorio o tipologia, e costruire la propria analisi.

«Questa è la nostra canna da pesca, – ha detto Bozzuto. – Non diamo i risultati, diamo lo strumento. Ognuno potrà pescare nel mare dei dati per capire dove intervenire, come cambiare le cose, come salvare vite».

Le dashboard sono cinque, e offrono analisi su scala nazionale, regionale e locale: si va dalla statistica di base alla relazione tra incidentalità e quota modale di spostamenti in bici, fino alle mappe puntuali degli incidenti con morti e feriti.

Il gruppo di ricerca punta ora a farne la base di un osservatorio permanente sulla sicurezza ciclistica.

Collaborare per cambiare

Il messaggio che attraversa tutta la conferenza è chiaro: nessuno può affrontare da solo il tema della sicurezza in bicicletta.

Servono dati, certo, ma serve anche una rete di istituzioni, università, associazioni e cittadini capaci di metterli in relazione.

Come ha spiegato Emilio Guastamacchia, esperto GIS (Sistema Informativo Geografico) del gruppo: «L’analisi spaziale cambia completamente la percezione del rischio. È diverso guardare un numero o vedere su una mappa il punto in cui si muore. Le amministrazioni devono partire da qui per progettare meglio».

L’ISTAT, da parte sua, invita a collaborare.

Il protocollo firmato con le Regioni nel 2024 ha avviato un decentramento della raccolta dei dati, ma resta molto da fare per integrare altre fonti – come i chilometri di piste ciclabili, le zone 30, o i dati assicurativi – oggi ancora frammentari o coperti da privacy.

Dalla conoscenza all’azione

L’Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta non è solo una raccolta di dati: è una dichiarazione d’intenti. È il tentativo di trasformare il dolore in uno strumento di prevenzione, e la statistica in coscienza civica.

Dietro ogni cifra, ci sono storie di persone e famiglie, ma anche la possibilità di cambiare abitudini, regole e infrastrutture.

«I dati non bastano per cambiare il mondo – è stato detto a fine presentazione – ma senza dati, il mondo non cambia.”

E forse, proprio in quella frase, si racchiude lo spirito di tutto il progetto: usare la conoscenza per imparare a convivere.

Perché la bicicletta è un simbolo di libertà, ma la libertà, sulle strade italiane, ha ancora bisogno di protezione.