Dopo averne scritto in occasione del recente inserimento nel percorso espositivo del dipinto La signora Maffi. Una maestra di scena, opera chiave della fase divisionista di Umberto Boccioni, realizzata nel 1909, abbiamo avuto il piacere di visitare personalmente il museo, che ha certamente confermato in pieno le nostre belle aspettative.

Il museo ci introduce alla storia del divisionismo, ovvero della tecnica pittorica che utilizza l’accostamento di colori puri sulla tela, per tradurre gli assunti scientifici dell’ottica moderna in pittura, con lo scopo di raggiungere il massimo di luminosità o, specularmente, di oscurità. A partire dalla Francia intorno al 1870, dove Georges Seurat fu pioniere della trasposizione sulla tela delle teorie della luce e del colore sviluppate negli anni precedenti, anche in Italia e in molti altri Paesi la tecnica di divisione cromatica ebbe fortuna, conoscendo molte varianti stilistiche: nel gesto pittorico, nella pennellata e nella sua grafia, o ancora nella scelta della tavolozza. La comune ricerca nella tecnica non impedisce però di far emergere l’unicità di stile di diversi pittori, rendendoli riconoscibili, anche per la personale poetica e per la scelta dei soggetti dipinti.

Come spesso accaduto nella storia dell’arte con i movimenti di rottura rispetto al passato, inizialmente i pittori che sperimentano il divisionismo cromatico non incontrano il favore della critica, che si limita ad apprezzare al più i soggetti o la poetica, ma non la resa pittorica delle opere.

Cornelio Geranzani (Genova 1880 – 1955), Il lumino, 1910-1915, Olio su tela, 46 x 41 cm

A rendere particolarmente interessante la vicenda storica e artistica di questo movimento, vi sono le particolari circostanze storiche e politiche che in Italia fanno da sfondo al manifestarsi del divisionismo. Le tensioni sociali portano alcuni artisti a far coincidere una fase tecnicamente innovativa della loro ricerca con l’impegno sociale e politico. Milano e il territorio piemontese, specie dell’Alessandrino, hanno un ruolo chiave fin dalle prime sperimentazioni del divisionismo. A questo nucleo iniziale di artisti si uniscono anche la compagine divisionista toscana, sempre nell’ultimo decennio dell’Ottocento, e quella romana, qualche anno più tardi, con l’inizio del nuovo secolo.

La Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona conserva nella sua collezione alcuni capolavori di questo ampio movimento artistico, con opere di assoluta qualità, mettendo a fuoco gli elementi che fin dalle origini hanno caratterizzato l’esperienza divisionista, i suoi protagonisti e gli artisti che furono loro sodali, a partire dalle suggestioni della Scapigliatura milanese. Lo sguardo sulla natura, le opere di denuncia sociale, di riflessione sulla spiritualità, e la sperimentazione nella tecnica pittorica, costituirono un importante insegnamento e lascito per una nuova generazione di artisti ed anche per le avanguardie come il Futurismo.

La visita parte dall’esposizione di opere collegate al pittore, critico e pubblicista Vittore Grubicy de Dragon, mercante d’arte a Milano con il fratello Alberto nei primi anni ottanta dell’Ottocento. Grubicy inizia la sua attività negli anni in cui i protagonisti della Scapigliatura lombarda sono visti come i principali artefici di un profondo rinnovamento nelle arti, avviato tra gli anni sessanta e settanta del secolo. La Galleria Grubicy investe sui giovani che sposano l’approccio divisionista alla pittura, proponendoli a collezionisti interessati alle nuove forme dall’arte contemporanea: ritratti, scene di genere, paesaggi e quadri di natura morta di trionfante verismo entrano negli ambienti delle nuove dimore borghesi e vengono introdotti nel mercato artistico internazionale. Dopo i Paesi Bassi e Londra, nel primo decennio del Novecento i pittori divisionisti sostenuti dalla Galleria Grubicy espongono anche a Parigi, con alterne fortune…. leggi il resto dell’articolo»

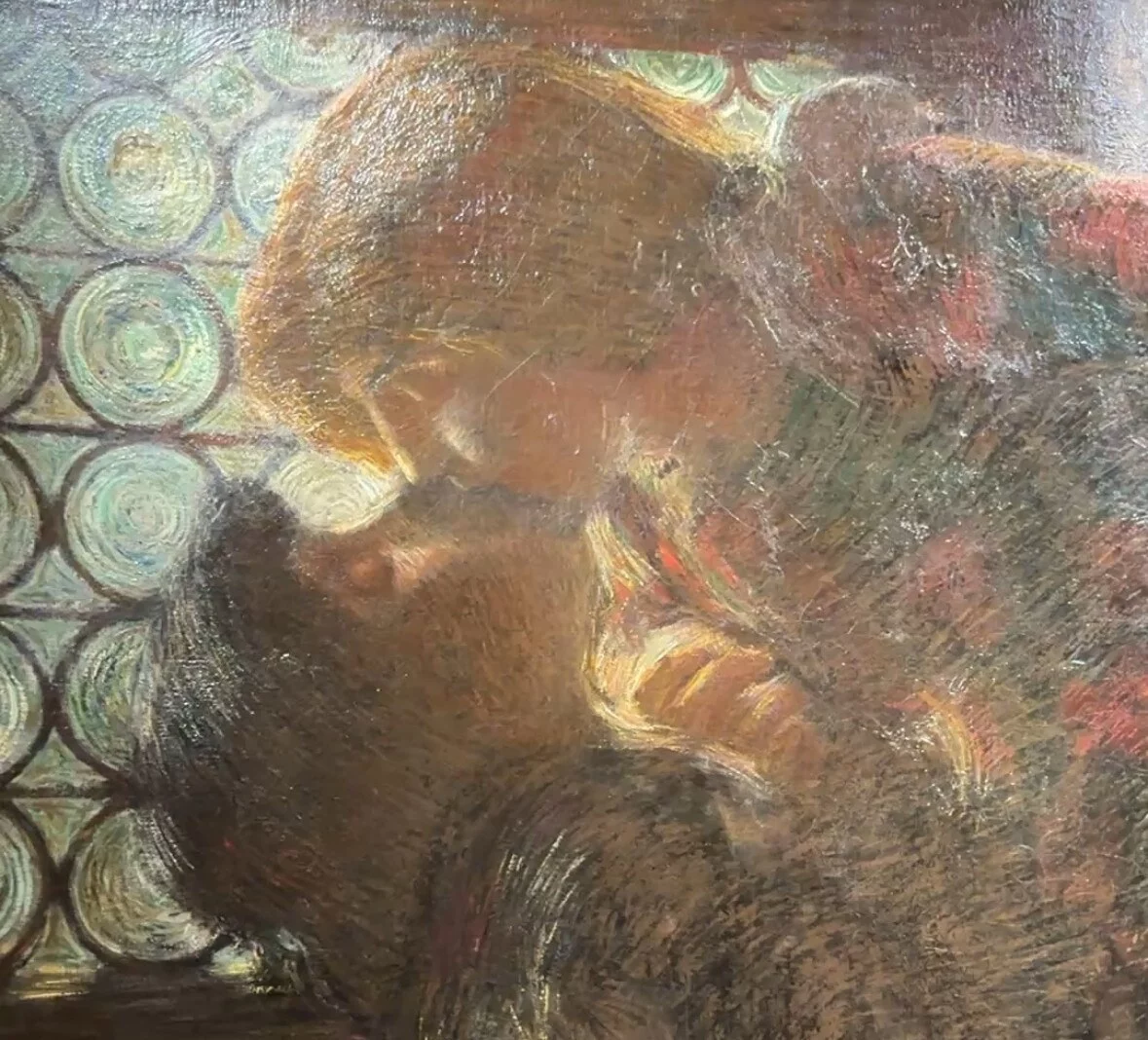

Gaetano Previati, Il Bacio (Romeo e Giulietta), 1889-1891, Olio su tela, 200×96 cm (dettaglio)

Tra i primi dipinti che incontrano il nostro sguardo spicca il bacio appassionato di Il bacio o Romeo e Giulietta di Gaetano Previati (Ferrara, 1852 – Lavagna, 1920), tela di grandi dimensioni su cui il pittore intervenne in senso divisionista su una prima versione realizzata nel 1889. L’opera ha una ricchissima storia espositiva, tra cui una mostra presso la galleria parigina di Grubicy nel 1907, la partecipazione alla Biennale veneziana del 1928, e quella alla mostra d’arte Italiana a Berlino del 1937. Il dipinto può essere definito un “capolavoro ritrovato”, essendo tornato in Italia a seguito di acquisto nel 2019, dopo il suo ritrovamento in Inghilterra, per una somma di circa €250.000.

Incontri

La seconda sezione del percorso espositivo è dedicata a pittori, attivi nei primi anni novanta dell’Ottocento in particolare in Liguria e in Toscana, appartenenti a una nuova generazione che osa allontanarsi dalla pittura locale “della macchia” e dai loro maestri, dedicandosi a ricerche luministe presto sfociate nella pratica divisionista, grazie anche all’esperienza maturata da alcuni di loro in brevi soggiorni a Parigi. Dipingono all’aria aperta, talvolta insieme e sullo stesso motivo, paesaggi di massima luminosità realizzati con una tavolozza di colori puri, dai blu agli arancio, che rientrano appieno tra le prove migliori del nostro primo divisionismo.

Spazio quindi a bellissimi paesaggi, come quello dipinto da Plinio Nomellini (Livorno, 1866 – Firenze, 1943) nel 1891, un olio su tela dal titolo “Sulla costa ligure”, che ritrare una ragazza intenta a suonare la chitarra e in cui è protagonista la luce, scomposta cromaticamente con una fitta trama di pennellate. Anche in questo caso il curriculum dell’opera, tra esposizioni e bibliografia, è davvero notevole.

Plinio Nomellini, Sulla costa ligure, olio su tela, 59×96,5 cm, 1891

Roma

Questa sezione riassume nel titolo il riferimento all’esposizione allestita a Roma per il cinquantennio dell’Unità d’Italia nel 1911, punto di arrivo di un periodo espositivo cominciato con la prima Biennale di Venezia del 1895, in cui nelle mostre d’arte italiane è sempre più rilevante la presenza di artisti internazionali.

Le loro opere hanno un profondo impatto sulla critica e sugli artisti del nostro Paese, che specie nelle novità provenienti da oltremanica e dal nord Europa cercano una via per aggiornare il proprio linguaggio. La tecnica divisionista, interpretata in diverse varianti di tocco e di forma, rimane per molti di loro un punto di riferimento.

Nell’esposizione romana l’influenza divisionista caratterizza le proposte di alcuni protagonisti della nuova pittura modernista presentata dal 1913 al 1916 nelle mostre della Secessione romana, rivolta soprattutto al ritratto, con soggetti lontani da qualsiasi contenuto d’impegno sociale.

Ecco quindi il dipinto di Camillo Innocenti (Roma, 1871-1961) Mattino, un olio su tela del 1908 che ritrae una figura femminile slanciata e sinuosa, in cui la pennellata di impronta divisionista descrive i tessuti e le superfici di abito e arredi, tracciando contorni morbidi con colori tenui, in cui spicca il rosso vivace di un fiore appuntato sull’abito della donna.

Camillo Innocenti, Mattino, olio su tela, 131 x 87,5 cm, 1908 (taglio parziale)

Gli anni ’10, le guerre

Il percorso espositivo prosegue approfondendo il passaggio, nel primo decennio del Novecento, attraverso le nuove sperimentazioni nella pittura divisa che precedono fino a sfiorare per molti artisti l’adesione al Futurismo. Questo passaggio vuole dare evidenza alla matrice divisionista della nostra prima avanguardia artistica, e dimostrazione delle infinite declinazioni di una tecnica pittorica che in questi anni è ormai matura per essere assolutamente personale e riconoscibile.

Il momento storico è quello dei dibattiti internazionali sulle opposte posizioni pacifiste e interventiste, che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, e anche gli artisti e le loro opere non possono restare impermeabili a queste tensioni e al particolare momento sociale.

Veduta sala, in primo piano, La Signora Maffi. Una maestra di scena (1909), Umberto Boccioni; in secondo piano, Umberto Boccioni, Ritratto di Armando Mazza, 1909-1910 – Pastello su carta, 41 x 40,5 cm (irregolare)

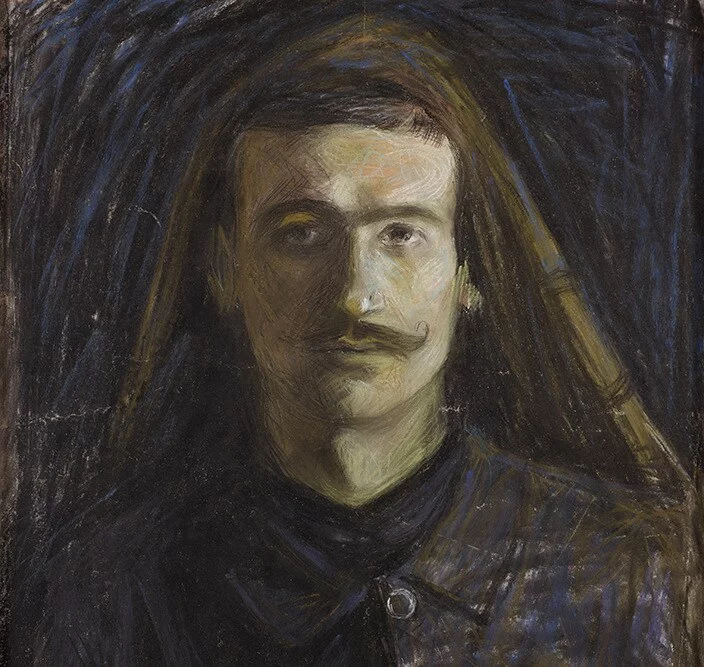

A proposito di quelli che saranno tra i massimi protagonisti del movimento futurista, a Tortona troviamo alcuni ritratti di Umberto Boccioni, a partire dallo splendido dipinto di recente acquisizione La signora Maffi. Una maestra di scena, del 1909 ed una coppia di notevoli ritratti di Giacomo Balla risalenti agli anni 1906-1910, da cui emerge tutta la sua maestria tecnica nella pittura “tradizionale”, prima di dedicarsi alla pittura futurista come FuturBalla.

Devozione e spiritualità

Le sezione della Pinacoteca Divisionismo dedicata a questo tema, ci ricorda come a partire dagli anni novanta dell’Ottocento, alcuni pittori della nuova generazione sono attratti dalla perdita di centralità della figura umana, approdando a un antinaturalismo che scardina le basi concettuali e filosofiche della pittura accademica, rinnegando la funzione primaria di rappresentatività e verosimiglianza. L’intrinseca apertura al simbolo che caratterizza i temi sacri è in perfetta sintonia con questa tendenza.

Qui spiccano alcuni dipinti di Gaetano Previati, Angelo Morbelli e Giuseppe Cominetti, ma anche delle acqueforti di Luigi Russolo.

Gaetano Previati (Ferrara, 1852 – Lavagna, 1920), La via al Calvario, 1912, Olio su tela, 80×150,5 cm

La galleria dei ritratti

Si prosegue al piano superiore con una sezione dedicata ai ritratti. Nel corso della seconda metà dell’Ottocento la ritrattistica italiana si allontana progressivamente dalla tradizione accademica, che esigeva una stretta aderenza alla fisiognomica e il rispetto del ruolo e degli attributi sociali del soggetto. In particolare in Lombardia, i pittori della Scapigliatura e del naturalismo, e a seguire i divisionisti e pol la nuova generazione che aderirà al Futurismo, si distaccano dai formalismi di questo genere pittorico, e, soprattutto nei ritratti eseguiti senza commissione e negli autoritratti, si concedono una certa sperimentazione. Il ritratto diventa quindi strumento per far emergere l’aspetto più intimo e psicologico dell’effigiato.

Gino Severini (Cortona, 1883 – Parigi, 1966) Portrait d’homme, 1907, Pastello su carta, 47,8×35,8 cm (taglio parziale)

Verismo sociale

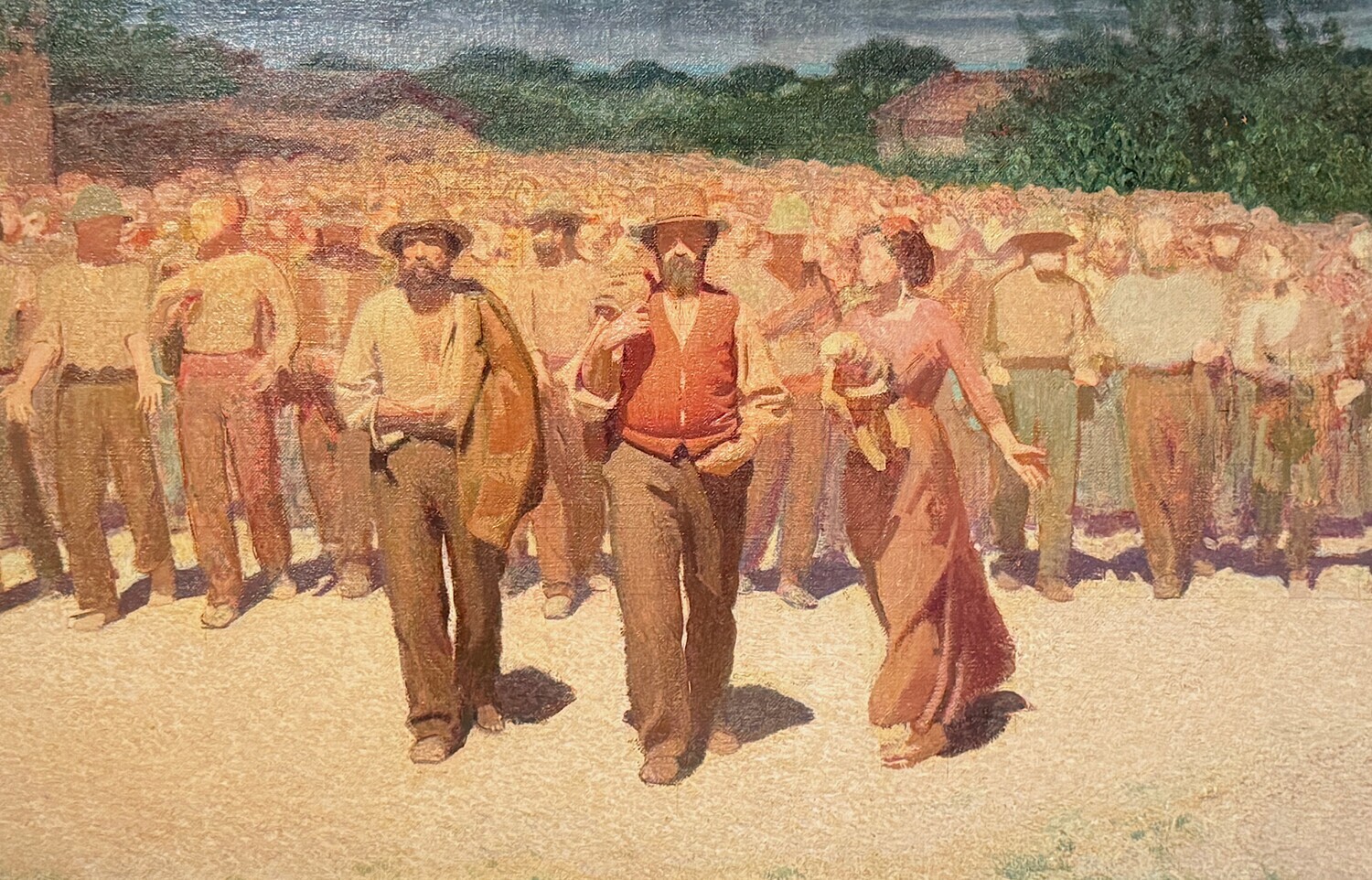

Uno dei momenti più significativi della visita alla Pinacoteca del Divisionismo è senza dubbio l’incontro con le opere ispirate ai temi del Verismo sociale. Non solo perché qui si conserva lo studio preparatorio – raffigurato nella foto di copertina – del capolavoro più celebre del “padrone di casa”, Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato, completato nel 1901 e dal 7 luglio 2022 esposto alla GAM di Milano), né soltanto per l’elevato livello qualitativo delle opere presenti. Ciò che colpisce è soprattutto la forza con cui queste immagini restituiscono, in un momento storico cruciale, una rappresentazione capace di toccare tanto la dimensione umana ed emotiva quanto quella sociale e collettiva: affiora infatti con pari intensità l’empatia verso i soggetti ritratti e la denuncia di una condizione storica, che trasforma le figure rappresentate in simboli condivisi e, al tempo stesso, in individui profondamente reali.

Nella pittura degli ultimi tre decenni dell’Ottocento, infatti, le rappresentazioni del lavoro generano un’iconografia nuova, che esplora ogni piega dell’emarginazione sociale, con soluzioni formali e accenti emotivi ampiamente presenti anche nelle opere dei pittori divisionisti. Lavoro, disoccupazione, lotte di classe, fragilità ed emigrazione acquistano nelle loro opere una dimensione morale, testimoniando il disagio sociale, profondo e diffuso, che attraversava l’Italia e l’intero panorama europeo.

Oltre al già citato “Il cammino dei Lavoratori” (1898-1899) di Giuseppe Pellizza da Volpedo, altra opera esemplare e coinvolgente è “La venditrice di frutta” di Emilio Longoni (Barlassina, 1859 – Milano, 1932), come “Alle cucine economiche di Porta Nuova” di Attilio Pusterla (Milano, 1862 – Woodcliff, New Jersey, USA, 1941), ma sarebbero davvero tante le opere degne di essere ricordate.

Emilio Longoni, Venditrice di frutta, 1890-1891, Olio su tela, 155 x 92 cm

Attilio Pusterla, Alle cucine economiche di Porta Nuova, 1896, Olio su tela, 69,5 x 106 cm

Le ambientazioni sono le campagne come le città industriali o i grandi porti di fine secolo, dove le condizioni del lavoro operaio e contadino sono molto dure e il salario giornaliero medio permette a stento la sopravvivenza. Molti tra i pittori e gli scultori della nuova generazione si confrontano con l’asprezza delle condizioni dei lavoratori, tra la raffigurazione con tecnica divisionista, e l’apertura all’influenza della cultura nordeuropea.

Paesaggi

Avvicinandosi alla conclusione del percorso espositivo c’è ancora spazio per il paesaggio, il soggetto che forse più di ogni altro offre agli artisti le condizioni favorevoli per esprimere la potenza cromatica e la luminosità della tecnica divisionista.

Si abbandona la rappresentazione del vero, per attribuire un significato più ampio alle vedute, ricercando l’armonia di una natura quasi incontaminata, e lasciando la figura umana ad apparizioni sempre più rare. Ecco quindi belle espressioni di pittura en plein air, vedute crepuscolari o notturne, sempre con l’idea dell’indagine luministica, ma alla quale si affianca lo svelamento di un significato morale e simbolico della natura.

Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882 – Verona, 1916), Gennaio a Padova, 1903, olio su tela, 36×70,5 cm

In conclusione, questa bellissima pinacoteca regala un’esperienza assolutamente gratificante e coinvolgente, con una dimensione corretta, con le sue 145 opere, per poter apprezzare a pieno ogni singola opera, senza arrivare stanchi alla fine.

L’unico punto dolente che ci sentiamo di sottolineare è l’apertura al pubblico ridotta ai soli pomeriggi del weekend (sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00 senza prenotazione). Estendere l’apertura anche al mattino nei weekend, e magari a qualche pomeriggio di giorni feriali, agevolerebbe la visita da parte di coloro che sono solo di passaggio in questa zona. Ciò non toglie che una visita è assolutamente raccomandata e merita un viaggio, e siamo certi non deluderà gli appassionati della bella pittura.

Co-fondatore e attuale editore di Itinerarinellarte.it, oltre che ideatore e editore di Itinerarinelgusto.it, appassionato e collezionista di arte contemporanea, in qualità di fisico si è occupato di indagini micro-climatiche per la conservazione di manufatti artistici ed è tra gli autori di “La tomba di San Pietro: restauro e illuminazione della Necropoli Vaticana”. edito da Electa. Dal 2017 coordina l’attività editoriale di questo magazine online e scrive di mostre d’arte moderna e contemporanea e di turismo dell’arte.