Venerdì 24 ottobre esce in libreria Qualcosa è andato storto, il nuovo libro di Riccardo Luna che racconta e analizza la storia della quota di delusioni che internet – e i social network in particolare – ha dato negli ultimi anni ai suoi più entusiasti precursori e studiosi dei primi decenni. Il libro è il risultato di una successione di riflessioni che Luna aveva pubblicato sul sito del Corriere della Sera, il giornale con cui collabora, dopo una ricca carriera sia da giornalista (direttore del magazine Wired e dell’agenzia AGI, responsabile dei due “hub” su tecnologia e ambiente dei quotidiani Repubblica e Stampa) che da promotore di progetti digitali e organizzatore di eventi.

Qualcosa è andato storto è aperto da questa prefazione di Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post.

*****

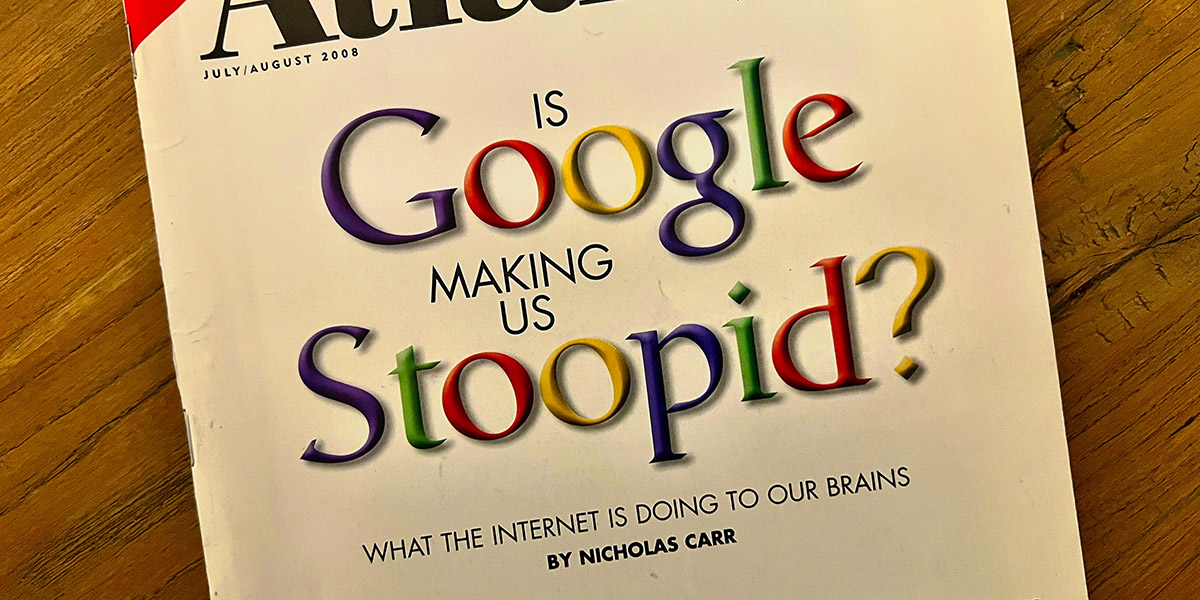

La copia del mensile americano Atlantic che mise in copertina la domanda “Is Google making us stupid?” – la copia di carta –, che questo prezioso libro cita nel suo ultimo prezioso capitolo, ce l’ho in una scatola di vecchie carte: era del 2008. Quell’articolo di Nicholas Carr lo discutemmo molto e lo tenni da parte. Nel 2008 in Italia internet non era ancora “tutti noi”. Fu il primo anno di accelerazione sensibile delle iscrizioni a Facebook, su Twitter appena nato non c’era ancora praticamente nessuno, ed erano insomma appena arrivati i social network, che avrebbero trascinato l’ingresso online di ogni generazione, facendole ribaltare: come quando troppi naufraghi soccorsi salgono affannosamente tutti assieme su una barca di soccorsi e quella si capovolge. O come quando si aprono le porte di certi negozi per i saldi, e tutti si precipitano dentro, azzuffandosi.

E quindi quell’articolo lo discutemmo molto, nella limitata comunità di persone che seguiva con attenzione da tempo gli sviluppi delle innovazioni digitali. Pochi mesi dopo, introducendo il primo numero dell’edizione italiana del mensile Wired – a cui lavorai assieme all’autore di questo libro, che ne era direttore – citai “quei frequentatori ed esperti del cambiamento che ne hanno anche percepito le controindicazioni – ogni cambiamento porta con sé una perdita – e sanno valutarlo criticamente, senza per questo rinnegarlo. Ovvero quelli che negli ultimi due anni discutono di internet e delle nuove tecnologie negli Stati Uniti: là qualcuno ha cominciato a segnalare come la rete trasformi la nostra cultura, come Google confonda i nostri sistemi informativi, come i blog incasinino la discussione, come la libertà della rete si traduca a volte in inciviltà. Come le cose cambino, appunto. E il cambiamento non si arresta: lo si capisce e si limitano i danni”. Lo avevamo già capito, e pure i danni, insomma: solo che nessuno si preoccupò di limitarli, e tutti incrociammo solo le dita (come poi facemmo col Covid, e vedi com’è andata; come stiamo facendo col riscaldamento globale).

Non c’erano i social network, in quel primo editoriale, tra gli allarmi di cui tenere conto: perché non c’erano praticamente i social network, allora, e Facebook sembrava soltanto un percorso laterale attraverso il quale si stavano avvicinando a internet generazioni in cerca di vecchi compagni di scuola o di luoghi dove mostrare le foto delle vacanze.

Ma dopo quelle prime righe di consapevolezze scrissi una serie di cose la cui ingenuità oggi mi imbarazza e mi fa tenerezza assieme, per quanto fosse un’ingenuità che aveva contagiato molti e molte. Mi pareva ancora che vivessimo il periodo più eccitante e promettente della storia (lo abbiamo vissuto, di fatto) e che internet stesse creando opportunità di conoscenza, di condivisione e di progresso inaudite, accelerando ulteriormente i progressi a cui i nostri mondi si erano abituati nella seconda metà del secolo precedente.

Cosa è andato storto?, si chiede con ottima sintesi questo libro, riferendosi a questa fine dell’innocenza, allo stravolgimento che oggi è visibile in molti aspetti dell’influenza di internet delle nostre vite (influenza che continua ad avere tratti straordinariamente positivi, ricordiamoci: “ha fatto anche cose buone” per internet vale eccome). E ospita – questo libro – molte risposte ben ricostruite e raccontate, a cui non mi sovrapporrò. Quello che aggiungo sono due parole, e una domanda accessoria: cosa è andato storto col mondo?

E intendo dire: gli effetti deteriori dell’uso di internet (dei social network, dovremmo forse dire) sono un fattore del peggioramento delle cose del mondo, o ne sono il fattore?

Spiego quello che chiamo il peggioramento delle cose del mondo, intanto: è una perdita di fiducia in quello che per decenni e per secoli abbiamo chiamato “progresso”, riferendoci non tanto alle innovazioni tecnologiche – uno strumento – ma al miglioramento della qualità della vita di estese parti della popolazione mondiale e in particolare al miglioramento della loro inclinazione alla convivenza e a un’idea di bene comune. Per quanto siano visibili oggi molti progressi nelle condizioni di vita delle persone in molti luoghi del mondo, questi progressi sono stati molto rallentati e limitati da una crescita delle insoddisfazioni, del risentimento, della rabbia, della frustrazione, dell’insofferenza per il prossimo, e da una perdita di fiducia nel valore delle comunità umane, nel futuro e nelle istituzioni dedicate al progresso. Tratti che sono stati allevati e promossi da nuovi scellerati poteri e opinion maker, che ne hanno fatto “valori condivisi”, rimpiazzando buona parte di quelli che avevamo costruito in millenni.

A tutto questo hanno senz’altro concorso con enormi responsabilità la diffusione dei social network e gli algoritmi e gli interessi promossi dalle grandi società che li gestiscono: questo libro lo spiega benissimo. Ma accanto a questo fattore c’è stato anche il dilagare e prevalere di quel pensiero che abbiamo chiamato in questi anni “populismo”, ovvero la narrazione per cui il giudizio di qualunque massa di persone avrebbe un valore superiore a quello di singole o limitate competenze, esperienze, talenti, sapienze, intelligenze, qualità: narrazione che ha trovato un inatteso formidabile strumento nel punto debole della democrazia, ovvero del sistema che per definizione premia le quantità piuttosto che le qualità. E quando dal suo contesto straordinariamente ben rodato e controllato – le elezioni – il sistema democratico lo abbiamo spostato nella vita di tutti i giorni, in ogni suo minuto, ci siamo trovati a “votare” o a cercare voti per ogni cosa senza nessuna preparazione o nessun confronto adeguato, alzando palette continuamente sui social network e mettendo in ginocchio una struttura – la politica, i politici, le istituzioni – che si è ridotta a cercare quel consenso altrettanto quotidianamente, senza più nessuna visione, nessuna indipendenza, nessuna autorevolezza.

Sarebbe successa lo stesso, questa cosa, senza i social network? O c’era comunque una stanchezza inevitabile nelle nostre democrazie, c’era un logoramento dei valori di progresso e convivenza nei luoghi del potere, c’era un arricchimento delle persone nei paesi progrediti che le ha viziate a essere sempre più insoddisfatte invece che meno? Così a occhio le penserei vere ambedue: vera la seconda, ma forse le sue conseguenze sarebbero state più contenute, senza la prima. Forse avrebbe avuto persino risposte migliori, soluzioni migliori. Ancora poco più di un decennio fa un’illusione di nuove accelerazioni di progresso, diritti e modernità sembravano togliere spazio a poteri stanchi e impigriti, tra i cosiddetti progressisti ma anche tra i cosiddetti conservatori: era l’illusione parallela a quella di quel mio editoriale su Wired, poco prima che un treno che non avevamo visto arrivare le travolgesse, quelle illusioni, uscendo da una galleria. Un treno più che conservatore: reazionario.

Negli anni scorsi mi è capitato di sentirmi chiedere, solo perché sono qui da un po’, se alla fine internet abbia migliorato o peggiorato il mondo, secondo me: la cosa che rispondo – con tutte le incertezze di uno che ha visto smentite molte delle sue risposte – è che lo ha sicuramente migliorato per chi aveva o ha gli strumenti per sfruttarne il meglio, che è un meglio letteralmente incredibile, fino trent’anni fa; lo ha invece probabilmente peggiorato per chi ne ha ricevuto solo una maggiore spinta verso gli egoismi e le vanità umane con cui continuiamo a nascere tutti, prima che gli umani esistenti non ci aggiornino sulle cose imparate in millenni di progresso civile. Che è ancora quello che può fare ognuno di noi, con la scuola, coi giornali, sui social network, col proprio esempio, o con libri come questo.