La rassegna BookCity Milano si estende a Lodi dal 10 al 16 novembre con autori, editori, studiosi e riflessioni sull’IA

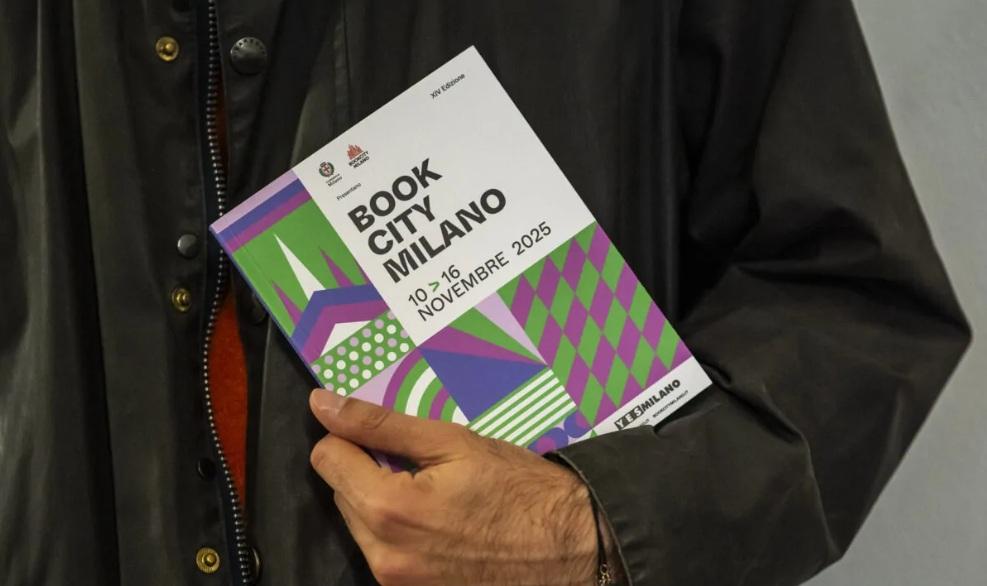

Dal 10 al 16 novembre, Milano – insieme alla sua provincia e in particolare alla città di Lodi – si prepara a ospitare la 14ª edizione di BOOKCITY MILANO, rassegna diffusa del libro e della lettura promossa dal Comune di Milano e dalla neocostituita Fondazione BookCity Milano. Il tema scelto per quest’anno è incisivo e provocatorio: «Il potere delle idee / Le idee del potere».

La città-laboratorio si anima così non solo di firme editoriali e incontri letterari, ma di un pensiero che prende posizione sul ruolo della cultura, della conoscenza e delle tecnologie – in particolare dell’intelligenza artificiale – in un tempo attraversato da trasformazioni rapide, disorientanti e talvolta drammatiche.

Un programma esteso, che attraversa il territorio

L’edizione 2025 di BookCity vuole amplificare il proprio respiro: gli organizzatori danno conto di 1359 eventi, oltre 2715 protagonisti, diffusi in 403 sedi tra biblioteche, librerie, scuole, istituzioni culturali e spazi associativi. Importante novità è l’estensione verso il territorio: non più soltanto Milano, ma anche Lodi (e le aree della Lombardia confinanti) saranno coinvolte come sedi attive della manifestazione.

In particolare, Lodi accoglierà un nutrito numero di eventi (31 momenti confermati) e si iscrive come “città ospite” della rassegna. La logica della “cultura diffusa” che da tempo contraddistingue il festival si rafforza quest’anno, integrando spazi urbani periferici, scuole, quartieri e comunità.

Tema e riflessione critica: tra idee, potere e tecnologia

Con il suo titolo, la manifestazione pone al centro il nesso tra il pensiero, “le idee” e la capacità di incidere sulla realtà, esercitare potere o subirlo. Come si legge nei materiali ufficiali: «in una fase storica in cui assistiamo a costanti mutamenti negli equilibri politici e sociali del mondo e in cui l’esercizio del potere assume forme sempre più contraddittorie, aggressive e spettacolari, spesso ci troviamo disorientati rispetto alla possibilità della cultura di incidere sulla realtà».

Tra i percorsi tematici si segnala anche un forte focus sull’intelligenza artificiale, declinata nei campi della letteratura, della riflessione etica, della scienza e della tecnologia. Sebbene non ancora tutti i dettagli siano pubblici, è confermato che la rassegna vedrà la partecipazione di figure come il matematico Alfio Quarteroni e il francescano Paolo Benanti, fra i principali studiosi mondiali di etica dell’IA.

In questo senso l’evento assume per il pubblico e per il sistema culturale un ruolo di “osservatorio” critico: i libri e gli incontri sono pensati non solo come momenti isolati, ma come strumenti di connessione tra saperi, tecnologie, etica, cittadinanza. Come nota VanityClass che tratta spesso di eventi letterari online, «BookCity Milano si conferma un’occasione di dibattito trasversale, capace di intrecciare narrativa, saggistica, giornalismo e poesia… per esplorare valori, crisi… ma anche sogni e innovazioni della nostra epoca».

Le riviste letterarie italiane e la cultura del libro

È interessante osservare come, nelle pagine delle riviste letterarie italiane, il fenomeno BookCity non sia solo descritto come evento editoriale ma come segnale culturale. Ad esempio, su Il Giornale della Libreria – media partner della manifestazione – si evidenzia che l’edizione 2025 «segna anche un momento di cambiamento per l’Associazione BookCity Milano, recentemente diventata Fondazione». www.giornaledellalibreria.it

Nello stesso spirito, il portale Libreriamo sottolinea come «il libro rappresenti il luogo dove si sedimentano le intuizioni, le memorie e il racconto delle quotidiane relazioni fra esseri umani, e dove possono prendere forma futuri possibili».

In questi commenti emerge una tensione tra l’evento pubblicamente visibile – la festa del libro – e una domanda più profonda: quale ruolo può avere oggi la cultura nell’orizzonte delle nuove tecnologie e delle trasformazioni sociali? Quali idee dominano, e quali idee sono dominate? Qual è la forma di potere che pervade il digitale, l’intelligenza artificiale, il flusso di dati e informazioni? Anche le riviste si interrogano su questo, e fanno del festival un’occasione per riflessioni critiche non superficiali.

Perché Milano e Lodi insieme: territorialità e partecipazione

Uno degli aspetti più rilevanti di questa edizione è l’ulteriore radicamento sul territorio. Portare BookCity anche a Lodi significa avvicinare editori, autori e pubblico a contesti spesso meno centrali rispetto al cuore urbano milanese. Offre la possibilità di coinvolgere comunità, biblioteche di quartiere, scuole, che altrimenti rischiano di rimanere marginali nel panorama della grande cultura. Le attività locali aumentano il coinvolgimento civico e supportano un modello di “cultura partecipata”. È un approccio che le riviste letterarie italiane seguono con interesse, parlando di «relazione osmotica» tra libri, cultura e territorio.

Un’opportunità per il sistema culturale e per l’editoria

L’edizione 2025 di BookCity si presenta quindi con molte innovazioni. Non solo numeri – eventi, sedi, città – ma qualità del dialogo, profondità del pensiero, capacità di collegare la cultura al presente e al futuro. Per l’editoria è anche un’occasione per riflettere sul proprio ruolo: quanto l’industria del libro è pronta a confrontarsi con la ridefinizione del sapere, della lettura, della partecipazione? Quanto l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale, le nuove narrative sono integrate nei circuiti della cultura del libro e non solo marginalizzate? Le riviste letterarie, da parte loro, svolgono un ruolo di “segnalatori” critici, cogliendo la tensione fra l’evento mediatico e l’impegno culturale.

La manifestazione BookCity Milano 2025 promette di essere molto più di una festa del libro: è un laboratorio urbano e culturale che mette al centro il rapporto tra idee e potere, tra tecnologia e umanità, tra Milano e il suo hinterland, qui rappresentato anche da Lodi. Le riviste letterarie italiane contribuiscono a leggere questa edizione non come semplice calendario di eventi, ma come opportunità per interrogarsi sull’identità della cultura nel nostro tempo e su quale forma di soggettività e cittadinanza essa può aiutare a costruire.