Nicholas Ray realizza senza volerlo quello che a posteriori è senza dubbio uno dei film più influenti del Novecento

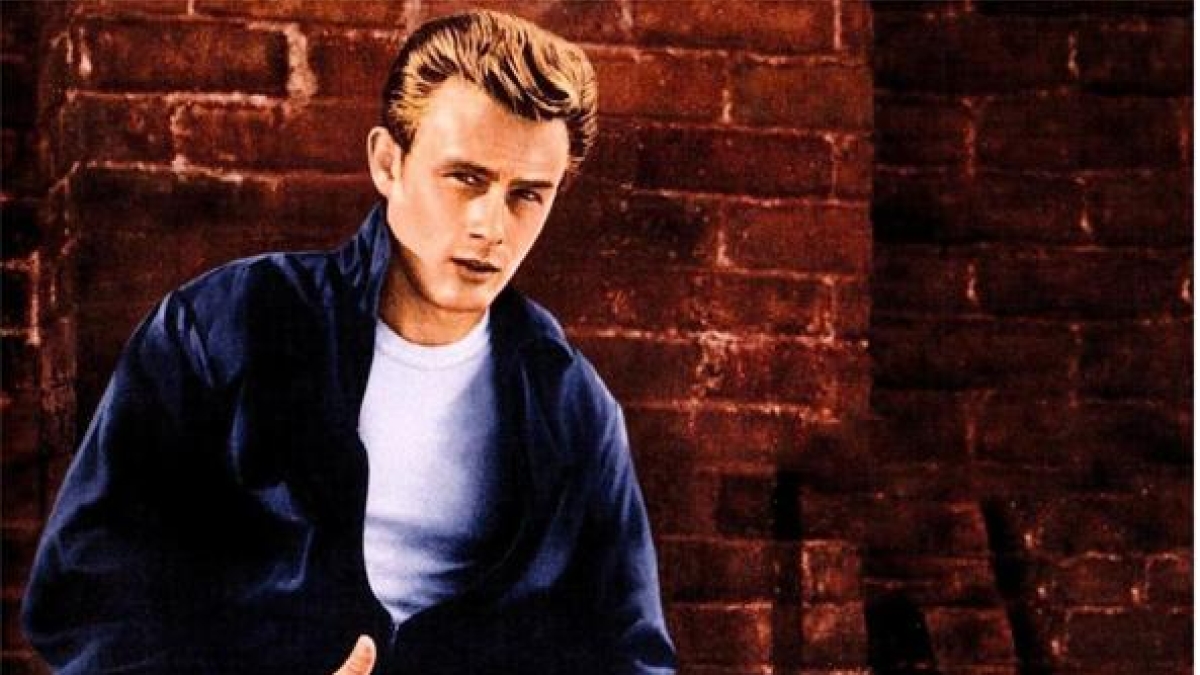

Quando il 26 ottobre 1955 esce nelle sale americane Gioventù bruciata/Rebel Without a Cause (il titolo originale si rifà al libro del 1944 dello psicologo Robert M. Lindner, Rebel Without a Cause: The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath, benché il film non presenti legami con quel testo), è già passato quasi un un mese dalla tragica scomparsa di James Dean, attor giovane iconoclasta messosi in luce con La valle dell’Eden/East of Eden (uscito a marzo di quello stesso anno) e inaspettatamente scomparso in un incidente d’auto il 30 settembre. Con Hollywood ancora scossa e un’America forse non pronta a vedersi così “riflessa”, il grande Nicholas Ray, regista poeta dei margini fresco del capolavoro dell’anno precedente, Johnny Guitar, realizza senza volerlo quello che a posteriori è senza dubbio uno dei film più influenti del Novecento: un’opera che trasforma in presa diretta il disagio adolescenziale in mito e la figura del suo interprete in un’icona tragica e assoluta della modernità. Dietro l’azzeccato titolo italiano si cela però qualcosa di più complesso di una semplice cronaca del malessere giovanile: ovvero un’indagine sul vuoto morale e affettivo dell’America dei teenager del dopoguerra, sulla crisi del modello familiare e sul collasso di un’autorità paterna ormai incapace di orientare le nuove generazioni. La vicenda si svolge in una Los Angeles buia, fatta di periferie e scuole anonime, dove il giovane Jim Stark (James Dean), da poco trasferitosi con i genitori, tenta di inserirsi in un ambiente che lo respinge e lo fraintende. Jim è inquieto, idealista e impulsivo, costantemente in bilico tra il desiderio di conformità e la necessità di reazione. E intorno a lui orbitano due figure speculari: Judy (Natalie Wood), una coetanea che cerca disperatamente l’affetto del padre, incapace di accettarla ormai donna, e Plato (Sal Mineo), adolescente solitario e abbandonato dai genitori che trova in Jim un modello/fratello (e forse un ideale sentimentale). I tre si incontrano in una notte di sfide e fughe: dopo una corsa automobilistica finita in tragedia, si rifugiano in un osservatorio astronomico (simbolo di un universo indifferente al dramma umano) dove immaginano di creare una “nuova famiglia”, libera dal giudizio e dalle regole. Ma l’illusione dura pochissimo. La sceneggiatura di Stewart Stern e Irving Shulman (da un soggetto originale del regista), costruita in un arco temporale di sole ventiquattro ore, racchiude il senso di un’intera epoca: quella di una generazione sospesa tra il benessere esteriore e il vuoto interiore. Se negli anni Cinquanta l’America mostrava al mondo il volto levigato del suo “sogno” domestico (famiglie perfette, apparecchi tv, auto scintillanti, la nascente spensieratezza del rock’n’roll primigenio), dietro quell’immagine si agitava una frattura profonda. Ray ne fece un manifesto esistenziale: il “ribelle senza causa” non era un juvenile delinquent, ma un figlio che non trovava più un linguaggio con cui dialogare con i padri. Il film si inseriva così nella stagione in cui Hollywood, pur sotto la censura del Codice Hays, cominciava a dare voce ai giovani (lo stesso anno uscirono infatti anche Il seme della violenza/Blackboard Jungle di Richard Brooks e Il selvaggio/The Wild One di Laslo Benedek con Marlon Brando), ma Gioventù bruciata fu l’unico a trasfigurare la ribellione dal realismo a una sorta di tragedia moderna. La messa in scena era d’avanguardia: il CinemaScope (un formato fino a quel momento destinato per eccellenza al grande spettacolo dei kolossal) diventa per Ray lo strumento claustrofobico con cui impartire una lezione di utilizzo dell’immagine che farà scuola: i corpi dei ragazzi, schiacciati nello spazio orizzontale, sembrano intrappolati in un mondo troppo ampio per contenerli, mentre i colori saturi della fotografia “sensoriale” di Ernest Haller traducono in segni la tensione emotiva. Il rosso del (poi iconico) giubbotto di Dean è il fiammante simbolo stesso della giovinezza ferita, mentre l’uso degli spazi (la casa/prigione, la scuola/trincea, l’osservatorio/sogno cosmico) riflette i germi di un universo sociale che inizia a sfaldarsi dall’interno. Il centro emotivo del film è ovviamente James Dean, già outsider sin dalla prima inquadratura dei credits in cui gioca ad altezza terra con una scimmietta meccanica. È la sua adesione, fragilissima e istintiva, a portare nel cinema americano coevo qualcosa che fino ad allora era stato prerogativa solo del teatro moderno (e nella fattispecie europeo): una recitazione “interiore”, fatta di esitazioni, sguardi, nervi scoperti, intenzioni. Se grazie a lui Jim Stark diventa archetipo del giovane che non riesce a diventare adulto perché il mondo che lo circonda non ha “riti di passaggio” da offrirgli, è con l’occorrenza “extraschermica” della sua morte che Gioventù bruciata si trasforma da racconto “generazionale” in elegia. Il volto di Dean, sospeso tra malinconia e rabbia, diviene così quello di una generazione orfana di miti, forse eternamente adolescente; e la sua morte rende il film un rito collettivo di identificazione per migliaia di giovani accorsi al cinema per commuoversi e riconoscersi nel gesto disperato di un loro coetaneo che grida “You’re tearing me apart!” a chi è incapace di capirlo. Accanto a Dean, altri due giganti dalla vita privata non meno tormentata: la straordinaria Natalie Wood, di cui il ruolo di Judy esaltò la dolcezza malinconica suggerendo attraverso il personaggio il germoglio in nuce di una coscienza femminile nuova e affettivamente autonoma, e il sorprendente Sal Mineo (assassinato con una coltellata vent’anni dopo). Il suo Plato, rappresenta una sensibilità queer sotterranea, mai esplicitata ma percepibile in ogni gesto: facendo del personaggio il primo adolescente del cinema americano a incarnare con candore la diversità come condizione esistenziale. La sua adorazione per Jim non è ovviamente solo affetto, ma un bisogno d’amore non riconosciuto destinato alla repressione e alla morte. Mineo, che nella vita subì lo stesso isolamento del suo personaggio, fece di Plato una figura tragica e profetica: il “diverso” come rivelatore della fragilità di chiunque. Benché -come spesso accade- snobbato dagli Oscar 1956 (tre nomination: al soggetto di Ray e a Wood e Mineo, mentre Dean fu candidato come miglior attore, ma per La valle dell’Eden), il film ebbe un impatto enorme, segnando un punto di riferimento per la nascita di una cultura giovanile autonoma e per il cinema dell’angst. Ray diede forma con violenza a un sentimento collettivo, quello dell’inquietudine come destino, che il cinema non aveva ancora osato raccontare (e che il regista stesso porterà alla massima potenza quando, nel 1961, affronterà il personaggio di Gesù Cristo con il complementare Il re dei re/King of Kings). Un’opera di una modernità che ancora sconcerta e intenerisce; ma anche un precipitato di segni in cui si condensa il sogno, oggi più che mai utopico, di un’America riconciliata con i propri figli. E che ha per vertice tragico il sacrificio dell’innocenza come prezzo per il passaggio all’età adulta e la “ribellione” non alla legge, ma all’assenza di senso.

27 ottobre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA