Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.

All’inizio degli Anni 50 cominciò a girare un termine nei circoli architettonici di Londra: era “brutalista”. A coniarlo, con un po’ di disprezzo, furono alcuni critici che di mira avevano un gruppo di architetti affascinato da Le Corbusier e dalla sua apologia del cemento a vista (il “béton brut”) resa pubblica con il progetto dell’Unité d’Habitation a Marsiglia. Un cambio di prospettiva e nel giro di poco tempo il termine venne rivendicato dagli stessi architetti, che lo usarono come una bandiera sotto cui riunire le proprie costruzioni. I primi furono Alison e Peter Smithson con la scuola di Hunstanton, nella contea inglese del Norfolk, un edificio con un’estetica da magazzino e un certo “je-m’en-foutisme”, come scrisse il critico Reyner Banham sul magazine Architectural Review.

Poi il Brutalismo si diffuse in Inghilterra e nel resto del mondo, con esempi in Italia, negli Stati Uniti e persino in Giappone, dove l’immagine delle navette spaziali modellò l’utopia metabolista dell’architetto Kisho Kurokawa e della sua Nakagin Capsule Tower, demolita nel 2022 e oggi al centro di una grande mostra al MoMA di New York. Tornato in auge grazie ai social e soprattutto al film premio Oscar nel 2025 The Brutalist, il Brutalismo mostra la propria influenza come fonte d’ispirazione per arredi che giocano a imitare alcune icone dell’epoca.

Pensiero verticale

Negli Stati Uniti il movimento arrivò anche tramite Walter Gropius, che fra il 1938 e il 1952 diresse il Dipartimento di Architettura dell’Università di Harvard. Gropius non era un architetto brutalista, ma ad Harvard portò la lezione del Razionalismo europeo e formò una generazione di progettisti tra cui Paul Rudolph, che divenne in seguito uno dei primi interpreti del Brutalismo americano. Il lavoro di Rudolph segnò il passaggio da uno stile sobrio e funzionale – com’era quello del Brutalismo in Inghilterra – a uno più monumentale, che trovò terreno fertile soprattutto in ambito pubblico. Università, biblioteche e sedi governative adottarono infatti il cemento a vista per comunicare permanenza e solidità, associandolo anche a valori democratici e di accessibilità.

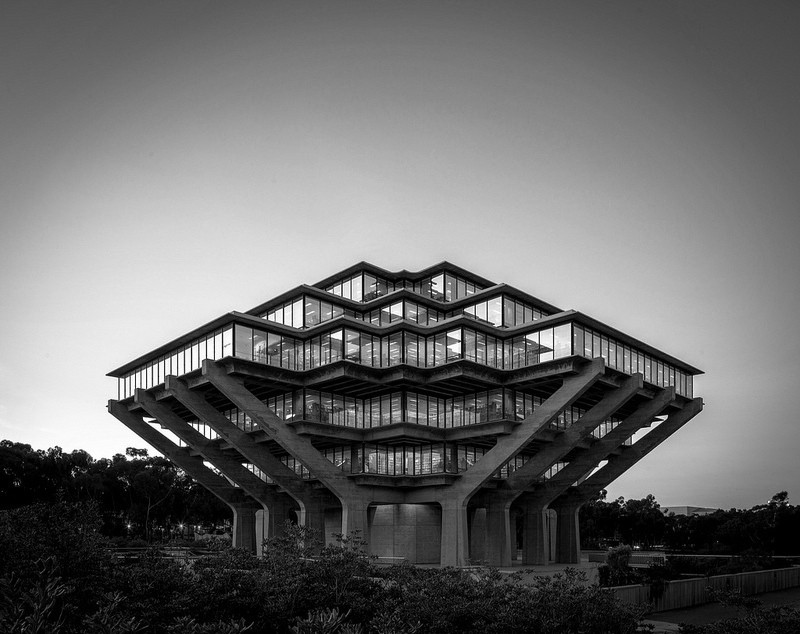

Tra gli edifici più rappresentativi di questa tendenza, la Geisel Library di San Diego, in California, deve il suo nome alla coppia Audrey e Theodor Seuss Geisel (meglio noto come Dr. Seuss, autore e illustratore di libri per l’infanzia tra i più apprezzati negli Stati Uniti), che ne finanziò la realizzazione donando anche una considerevole collezione di disegni, manoscritti e memorabilia.

Il progetto, a firma di William Pereira, si colloca a metà strada fra Brutalismo e Futurismo, una posizione che l’architetto perseguì per tutta la vita. Completata nel 1970, la biblioteca è spesso descritta come due mani che reggono una pila di libri, ma la sua forma – pioneristica nel panorama architettonico di quegli anni – è paragonata anche a quella di un’astronave, riflettendo la fascinazione del periodo per il progresso tecnologico e i viaggi nello spazio. Il design è infatti geometrico e scultoreo, con pilastri in cemento grezzo protesi verso l’esterno e la facciata che cambia da un piano e da un lato all’altro. Metafora visiva della ricerca della conoscenza, con la sua struttura ascendente che sembra dissolversi nel cielo, la Geisel Library ha ispirato numerosi architetti, influenzando la progettazione di altri edifici pubblici nel mondo. E forse è proprio a lei che ha guardato il designer Luca Pevere per la sua libreria Zinco ideata per Desalto.

Brutalismo indiano

Nel 1951, dopo che l’India aveva ottenuto l’indipendenza dal dominio coloniale britannico, Le Corbusier fu incaricato dall’allora primo ministro Nehru di progettare la nuova città di Chandigarh, divenuta nel frattempo capitale dei due Stati del Punjab e del Haryana. L’architetto sapeva di star creando edifici per una società appena liberata che viveva in un ambiente subtropicale, povera e afflitta da differenze religiose ed etniche. La nuova identità perciò non doveva essere costruita sulle vecchie differenze, ma attorno a un quadro di collaborazioni di nuova concezione. L’architettura modernista si prestava bene a questo scopo e, anche se il progetto urbanistico di Chandigarh sarebbe stato molto criticato in seguito, l’originale approccio architettonico di Le Corbusier nel Complesso del Campidoglio – composto dai Palazzi di Giustizia, del Segretariato e dell’Assemblea – ha lasciato un’impronta profonda, tanto che nel 2016 il Complesso è entrato nella lista del Patrimonio Unesco.

Il Palazzo dell’Assemblea è il terzo edificio del settore amministrativo della città. Per realizzarlo l’architetto si servì di una tecnologia del calcestruzzo contemporanea, ma primitiva e di categorie di spazio che non ricordavano l’architettura britannica o Moghul, ma risultavano comunque familiari. Fu creata una climatizzazione naturale senza uso di aria condizionata e rampe di scale presero il posto degli ascensori. L’opera pittorica di Le Corbusier sulla porta principale del palazzo mostra le forme e la scala cromatica che gli interessavano in quel periodo, ma rispecchia anche l’amore per il colore radicato nella cultura indiana.

Dalle Alpi al Mediterraneo

Per cinque anni i fotografi Roberto Conte e Stefano Perego hanno attraversato l’Italia per più di 20000 chilometri documentando la grande varietà di edifici brutalisti costruiti tra gli Anni 60 e 80. Il progetto è confluito in un libro – Brutalist Italy, edito da Fuel – e una mostra, che raccolgono oltre cento edifici italiani caratterizzati dall’uso del cemento a vista e da elementi strutturali con un’estetica unica.

L’ampliamento del cimitero di Busto Arsizio (Varese), realizzato nel 1971 dall’architetto Luigi Ciapparella e fotografato dagli autori del volume, è tra gli esempi meno noti del Brutalismo in Italia. Il complesso s’inserisce all’interno del progetto di fine ’800 di Ercole Seves, estendendosi in senso orizzontale attraverso una serie di quinte in cemento in cui si alternano pieni e vuoti, luci e ombre. Un labirinto di forme essenziali che lo scorso anno, complice il revival dell’architettura brutalista, è stato scelto anche come una delle location della canzone In Italia di Fabri Fibra con Emma e Baby Gang. A dimostrazione che il Brutalismo è oggi un riferimento trasversale, capace di creare un ponte tra memoria e sperimentazione, nella musica e non solo.

Sotto i funghi di cemento

A Torino il Palazzo del Lavoro è un’imponente struttura in cemento e acciaio, un capolavoro di ingegneria la cui storia comincia nel 1959. Quell’anno infatti fu bandito un concorso per la costruzione di un padiglione espositivo che per le celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia del 1961 avrebbe dovuto ospitare una grande mostra sul lavoro allestita da Gio Ponti e presieduta da Giovanni Agnelli. Al bando, che poneva l’accento sul basso costo della costruzione e sull’uso espressivo dei materiali, parteciparono vari architetti e ingegneri, tra i quali Pier Luigi Nervi con l’impresa di famiglia Nervi & Bartoli. Ingegnere di formazione, abile nell’adottare soluzioni tecnico-strutturali ardite, ma di straordinaria eleganza, Nervi vinse l’appalto, realizzando in meno di un anno una vera e propria cattedrale del lavoro, divenuta celebre per le sue innovative coperture a fungo.

Oggi il Palazzo è in disuso e, nonostante le soluzioni per un possibile riutilizzo culturale o commerciale (alcune avanzate dallo stesso Nervi nel 1959), lo spazio rimane in attesa di un progetto di riqualificazione. La sua eredità però continua ad affascinare generazioni di architetti e designer. Come il francese Ronan Bouroullec, che con Ancora – progetto di tavoli o più precisamente, come lui stesso lo ha definito, “di architettura in calcestruzzo” realizzato per il marchio Magis – cerca di esprimere forza attraverso la delicatezza. Alla ricerca di un uso minimo del materiale, Ancora “esplora la cruda sensualità del calcestruzzo”, ha detto il designer. Facendo risuonare l’esortazione di Le Corbusier contenuta nel libro del 1923 Verso una architettura e fatta propria dai primi architetti brutalisti, ovvero: “Stabilire rapporti emozionali con materiali grezzi”.