Non in modo continuativo, a partire dagli anni Cinquanta, Francis Bacon “sperimenta” la pittura di paesaggio, un tema che, dilatando lo spazio visivo, sottrae all’artista la possibilità di isolare il soggetto al centro della scena. In queste prove ne ritroviamo la cadenza espressiva, la fluida corposità dei volumi, l’incedere irregolare della pennellata, l’inquietudine interiore, però qualcos’altro manca. Qualcosa di importante: meno diretta, in questi quadri, è la cruda rappresentazione di stati d’animo mossi da una profonda angoscia esistenziale.

Nel novembre del 1956 l’artista – nato a Dublino da genitori inglesi il 28 ottobre 1909 – termina un’opera a cui pone un titolo per certi versi emblematico: Figure in mountain landscape (oggi esposta alla Kunsthaus di Zurigo), in tal modo egli ingloba idealmente nel soggetto anche ciò che è assente: la figura umana. Montagne come corpi, dunque. Infatti, pare d’intravvedere una spalla in quelle linee reclinanti verso il basso, oppure, là dove più s’incurvano, la rotondità imperfetta di un ginocchio. Quanto all’ombra nera, posta in forma verticale al centro della composizione, essa non è solo una cavità erosa tra i dirupi; probabilmente, è anche la gola urlante di Papa Innocenzo X, riproposto in 25 versioni, tra il 1949 e il 1956, suggestionato, come sappiamo, dal capolavoro di Velàzquez, conservato nella Galleria Dora Pamphilj a Roma: “Perché è uno dei più grandi ritratti che siano mai stati dipinti. Ha finito per ossessionarmi. Ho comprato libri su libri di riproduzioni di quel quadro. È un’immagine che mi perseguita, mi suscita ogni genere di sensazioni, direi quasi di fantasie”. La sorte fece morire Bacon proprio a Madrid, nel 1992.

Come con Goya, Munch, Soutine e tanti altri, pur smarriti in noi stessi, ci soffermiamo davanti ai quadri di Francis Bacon, trattenuti dalla formidabile qualità della sua pittura: guardandoli “in faccia” capiamo che in essi qualcosa ci appartiene direttamente. Quasi fossero radiografie osservate per la prima volta in controluce.

Indaga per suo conto Bacon, senza preoccuparsi di stringere alleanze: come uno speleologo entra all’interno dell’animo umano, calandosi con la tavolozza sino a raggiungere profondità inesplorate, dalle quali non si riemergere mai completamente.

A Parigi, per oltre un anno, dal 1927, il giovane Bacon ebbe modo di riflettere sia sul Cubismo che sul Surrealismo, ma l’incontro più importante fu con un dipinto di Poussin: La strage degli innocenti, realizzato tra il 1625 e il ’29. La sua figurazione, come detto, maturata tra ogni sorta di avanguardia, ha sempre mantenuto una pressoché completa autonomia espressiva. Tanto più che, così come accadde a Van Gogh (entrambi si avvicinarono all’arte in ritardo, dopo aver provato a fare dell’altro), sembra quasi che la pittura abbia rappresentato per Bacon il luogo dentro al quale soffocare e, al contempo, amplificare i propri stati d’animo.

Figure colte in momenti di quotidiana e antropomorfica animalità, collocate al centro della composizione, così da incastonarle in ambienti trasformati per l’occasione in recinti abitativi: vere e proprie “gabbie”, ideate dall’artista per accentuare la drammatica solitudine in cui spesso l’individuo si trova.

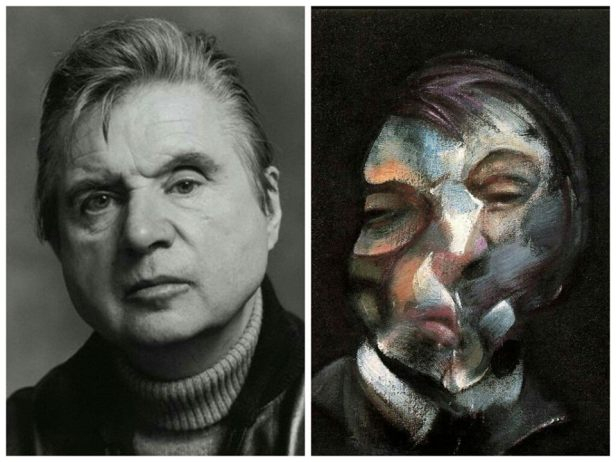

Ritratti. Molti i ritratti, eseguiti dopo aver stabilito col soggetto un rapporto diretto e profondo. Prima di eseguirli, Bacon sente il bisogno di entrare anticipatamente nella forma. Lo dice in modo chiaro: “Chi posa per il ritratto è una persona in carne ed ossa, ma è la sua emanazione che va afferrata”. All’identità del soggetto Bacon vi arriva per accumulo di sensazioni senza seguire la via più diretta della rispondenza fisiognomica: “Io voglio deformare la cosa al di là dell’apparenza, ma allo stesso tempo voglio che la deformazione registri l’apparenza”.

Un lento avvicinamento, una presa di possesso. E non deve essere inteso come un punto di contraddizione il fatto che Bacon, dopo la fase di gestazione, al momento di iniziare un ritratto preferisse allontanare il modello, per ritrovarne i lineamenti all’interno di una serie di immagini fotografiche: “Mi inibisco. Perché se quella persona mi piace, non mi va di compiere proprio davanti a lui l’offesa che gli infliggo con la mia opera: ma è soltanto così che riesco a registrare la sua realtà con più chiarezza”. In un’altra occasione aggiunge: “Le fotografie non sono solo punti di riferimento, spesso funzionano come detonatori di idee”.

Intenso sarà il suo rapporto con la fotografia. Le scomposizioni in movimento di Muybridge, a lungo studiate, portano alla scelta di creare una sequenzialità ai propri dipinti, spesso in forma di “trittico”: “L’idea della serie mi è venuta forse proprio guardando i libri di Muybridge, dove fotogrammi diversi mostrano le fasi successive di un movimento”.