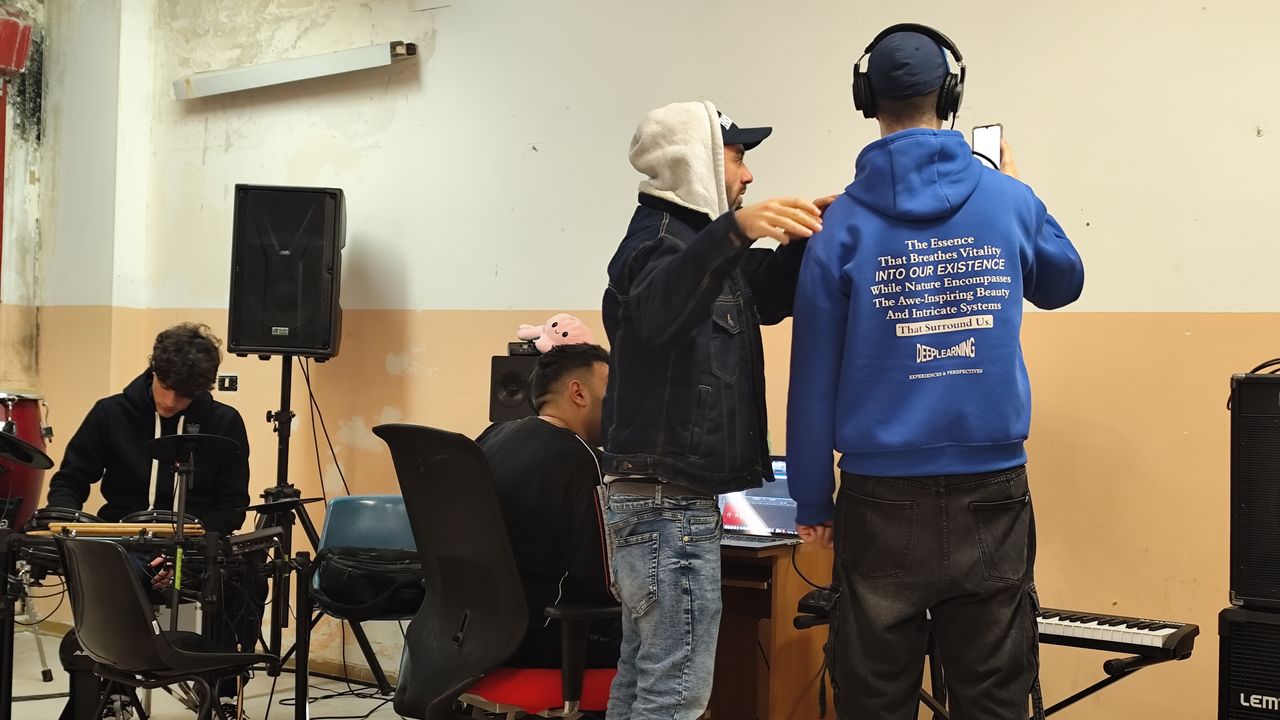

Il progetto, nel primo anno, ha visto attivare cinque laboratori residenziali e gratuiti di Hip Hop rivolti a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, con momenti di ascolto, confronto, scrittura rap e produzione artistica e musicale per aiutare ragazzi e ragazze a sviluppare competenze artistiche, sociali e personali e a riflettere collettivamente sul potere della parola e sull’importanza stessa di prendere parola.

Ogni laboratorio ha in media 10 partecipanti e sono circa 50 le ragazze e i ragazzi coinvolti in questo percorso che, a conclusione della prima annualità, li ha visti dare vita a produzioni inedite e originali che raccolgono e danno voce alle loro storie, alle loro emozioni, ai loro sogni e alle loro riflessioni.

Aggiunge Grosso: «Negli anni abbiamo lavorato attraverso l’Hip Hop, prima abbiamo utilizzato strumenti come il writing per eventi, murales e quant’altro, poi l’abbiamo portato dentro l’accademia come laboratorio per i ragazzi e le ragazze della scuola. La pedagogia Hip Hop in Italia non è presa in considerazione dai luoghi del sapere, forse è il caso che ne prendano atto, visto che è così diffusa nei centri culturali, nei carceri minorili, nei centri di aggregazione giovanile. In altri luoghi in Europa già succede».

L’hip hop in Italia è arrivato dagli anni 80 e si è inserito in contesti simili a quelli che ha fatto sì che nascesse in America 50 anni fa, contesti di periferia e marginalità. Da allora ha preso piede in tanti contesti a partire dalla moda per arrivare all’arte, passando per pubblicità e cinema.

«Sappiamo benissimo qual è il punto di vista dei ragazzi, il loro background, le loro difficoltà. L’hip hop diventa codice comune fra noi e loro che permette di aprire una porta di confronto fra le parti. Non insegniamo niente, diamo degli strumenti e raccontiamo una storia». C’è un grande collegamento, un immediato collegamento con la realtà, con la contemporaneità. Tante le tematiche che sono vicine ai ragazzi: dipendenze, discriminazione. «I ragazzi raccontano quello che vivono, poi c’è un immaginario diffuso. L’altro tema è sempre stato l’immaginario che i alcuni trapper mettono in campo, la violenza, il sessismo, i soldi. Questo è un immaginario che in questo momento proviamo a decostruire con altri strumenti e altre narrazioni, ma è anche l’immaginario dei ragazzi in alcuni casi, che tu decostruisci dal punto di vista educativo aprendo un dibattito».