di

Adam Smulevich

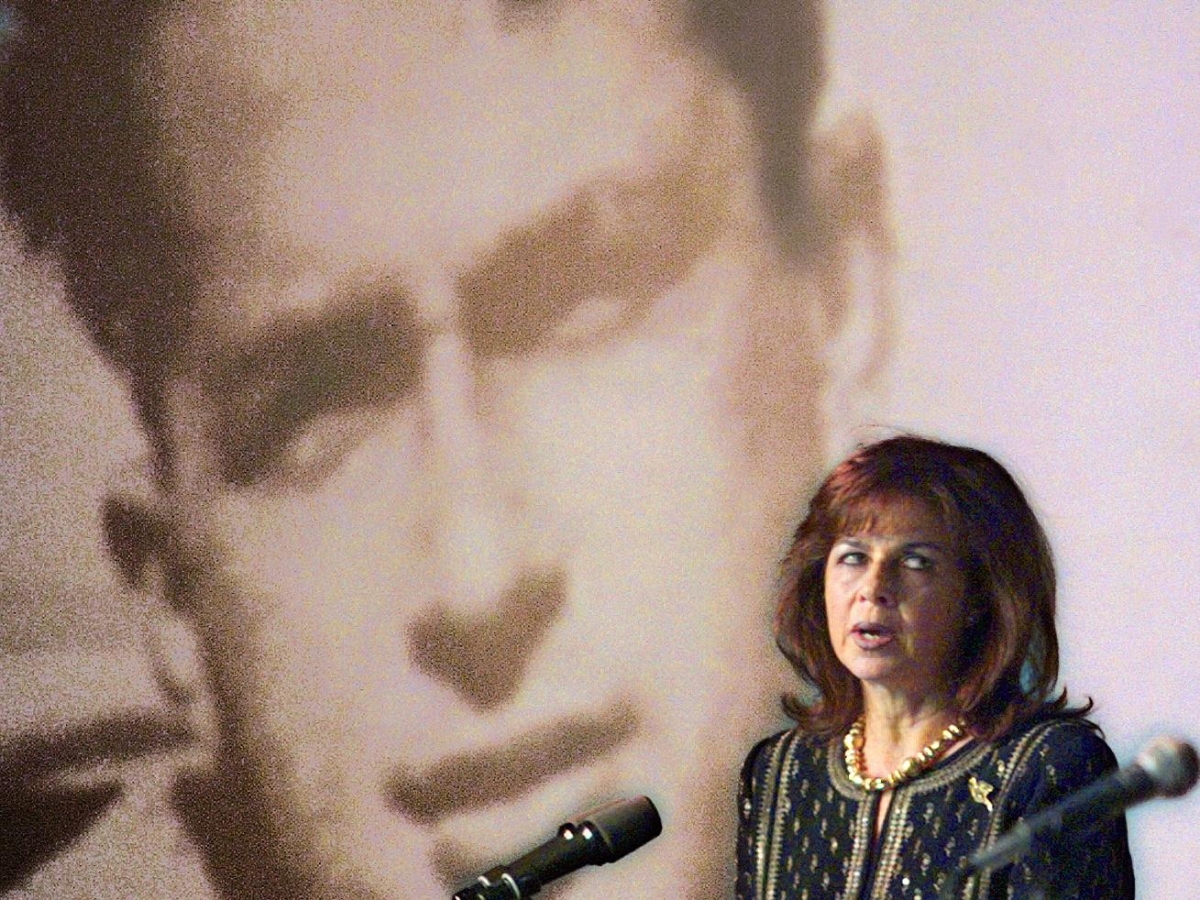

La figlia Dalia, trent’anni dopo l’assassinio del premier israeliano: «Voleva una pace giusta»

Yitzhak Rabin è la storia d’Israele. Nel bene e nel male, nella luce e nel buio. E per capirlo non c’è posto migliore del centro che ne porta il nome, inaugurato nel 2005 nell’area del parco Yarkon nel nord di Tel Aviv, tra una base militare e la sede dell’università. È la sintesi perfetta di Israele, dicono alcuni: una società da sempre in guerra, ma al tempo stesso protesa verso l’eccellenza dei saperi. Un crinale stretto.

Il centro trasmette l’eredità di Rabin con un museo, una biblioteca e molte attività. A dirigerlo è Dalia Rabin-Pelossof, la 75enne figlia di Yitzhak e Leah. «La nostra è una casa accogliente, aperta a tutti», mi dice. «Nessuno si deve sentire escluso». Anche per questo, per tutti i visitatori vale il medesimo avvertimento: «Dalla fondazione dello Stato a oggi la società israeliana è piena di controversie. E va bene così. Non solo va bene, ma le controversie sono parte integrante del successo di Israele, della sua creatività, del suo progresso e della sua ricchezza culturale». La missione del centro non è quindi attenuarle, ma al contrario gestirle, dar loro un posto, ascoltare con sincerità. Ma per farlo, «dobbiamo concordare sui parametri della discussione e sulle regole democratiche del gioco». E di conseguenza, lavorare per disinnescare i piromani delle parole. Questa, enfatizza Dalia Rabin, è l’eredità del 4 novembre. Affinché dal dramma fiorisca speranza.

Il patto fondante di Israele è che tutti sono responsabili l’uno dell’altro, anche attraverso l’Idf. Da qui la disperazione spasmodica di tutta una Nazione per la sorte degli ostaggi, molto difficile a volte da comprendere qui in Occidente, dove al contrario è assai più facile emettere giudizi morali tranchant travestiti da virtù. «Rafforzare l’esercito è sempre stato l’obiettivo di mio padre sin dai tempi dell’indipendenza, non perché amasse la guerra ma perché amava Israele ed era consapevole dell’importanza di metterlo in sicurezza», spiega Dalia.

La sfida interna

Nel 1974 la premier Golda Meir fu costretta a farsi da parte e al suo posto subentrò Rabin, che era da qualche mese in carica come ministro del Lavoro e vinse la sfida interna con Peres, battendolo alle primarie del partito laburista. «Israele era in uno stato di shock. A mio padre toccò l’arduo compito di rigenerarlo. Fu molto dura», chiarisce la figlia. E se la svolta costatagli la vita fu attuata nel suo secondo mandato da premier negli anni Novanta, fu comunque durante il primo che prese piede la politica «distensiva» con parte degli Stati arabi. In particolare, attraverso la stipula di un memorandum d’intesa con l’Egitto (1975) dal quale sarebbe scaturito quattro anni dopo l’accordo di pace con in calce i nomi del suo successore Menachem Begin e del presidente egiziano Anwar El Sadat, poi assassinato in patria da un terrorista. «Il bene di Israele per lui veniva prima di ogni altra considerazione, era la priorità assoluta. Non fu mai geloso del fatto che al suo posto quel giorno ci fosse Begin», precisa Dalia. I biografi concordano: Rabin era un uomo sincero, incapace di mentire.

«Papà ha avuto una vita segnata da pressioni enormi. Trovava serenità nel contesto familiare, per lui nettamente distinto dalla sfera pubblica», riconosce la figlia. «Siamo stati una famiglia molto poco esposta, a parte mia madre: io e mio fratello Yuval eravamo “l’altra parte”. L’idea che un giorno potessi dedicarmi anche io alla politica credo non gli sia mai passata per la testa. Ma lavorare al “centro” per tentare di conciliare biografie e sensibilità diverse è stato stimolante». Oggi quella visione plurale, quella ricerca indispensabile di una sintesi, la persegue nel centro dedicato al padre, un centro a porte aperte per approfondire il Rabin pubblico e privato. «Era tutt’altro che freddo, come a volte si dice. Abbracciava molto». La famiglia si riuniva di solito il venerdì sera, per la cena dello Shabbat. Quell’ultimo venerdì Dalia non poté però essere presente per i postumi di un intervento chirurgico e la convalescenza la tenne lontana anche dalla manifestazione della sera successiva.

Gli abbracci

Il pensiero, confessa, «è spesso lì». Sono mancati quegli abbracci e sembra mancare a Israele la visione di un leader di quella caratura. «In tanti mi fermano per strada per testimoniarmi la loro nostalgia di papà», afferma la figlia. «Ma sono in genere persone della mia età, dei settantenni. Al centro cerchiamo di parlare soprattutto ai giovani, a chi non ha conosciuto quella stagione».

Durante la cerimonia sul prato della Casa Bianca, Rabin ammise di sognare «il giorno in cui tutti diremo addio alle armi». Quel giorno non è ancora arrivato, «ma il suo messaggio ha ancora una sua forza e non dobbiamo stancarci di ricordarlo e promuoverlo: Israele come luogo democratico, aperto alle diverse opinioni, proteso all’empatia, al rispetto di ogni anima e identità e in cerca di una pace giusta per tutti». Lungo la strada tracciata da uomini come Yitzhak Rabin, Dalia ritiene che una separazione tra israeliani e palestinesi resti ineludibile, l’unica reale possibilità per disinnescare con efficacia «l’odio reciproco» che il conflitto ha alimentato.

Lasciando il centro Rabin, scopro che alla cassa lavora la zia di Eden Yerushalmi, una ragazza di Tel Aviv rapita dai terroristi di Hamas al festival Nova e poi uccisa a sangue freddo, insieme ad altri cinque giovani, quando l’esercito israeliano era sul punto di liberarla con un blitz.

Mai dimenticare come la guerra di Gaza è iniziata. Chi l’ha provocata e in che modo.

1 novembre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA