Kirchner x Kirchner, Kirchner per Kirchner: quale significato dare all’enigmatico titolo della retrospettiva dedicata al grande pittore tedesco in corso, fino all’11 gennaio 2026, al Kunstmuseum di Berna? Man mano che ci si inoltra nel progetto espositivo (catalogo Hirmer Verlag) si scopre invece che il titolo non è per niente oscuro, ma una chiara sintesi degli scopi che si sono poste le curatrici, Nina Zimmer e Nadine Franci, proponendo una particolare rivisitazione di questa figura chiave dell’arte moderna. Non si tratta di una retrospettiva unicamente sul Kirchner pittore, ma, rivelandone la chiave di lettura, sia sul Kirchner pittore che sul Kirchner curatore, cioè sull’artista che tramite una mostra riassuntiva lesse e offrì al pubblico la propria opera.

Sempre più attento e sensibile nello spiegare la sua arte, al punto da crearsi critico e interprete di se stesso sotto lo pseudonimo di Louis de Marsalle, con l’accogliere nell’inverno del ’32 l’invito del direttore Max Huggler a esporre nelle sale della Kunsthalle di Berna Kirchner volle anche accertarsi di poter essere egli stesso il curatore della mostra. L’intento guida delle curatrici è ora quello di far riemergere lo spirito di quella mostra – l’ultima riassuntiva tenuta in vita: morì suicida nel giugno del 1938, sentendosi perseguitato dal regime nazista – e mettere in chiaro quale fosse nella sua stessa mente la linea che aveva seguito nel riorientare radicalmente la sua opera alla ricerca di un’identità artistica.

Comunicando in una lettera del dicembre 1932 il desiderio di voler tenere la mostra propostagli da Huggler, Kirchner concludeva con queste parole: «Allestire una mostra correttamente in temini di colore e forma è la stessa cosa che eseguire un dipinto». Nell’odierna rassegna, punto centrale – la terza sezione, dedicata interamente alla ricostruzione della mostra del 1933 – sono le due imponenti composizioni Una domenica sulle Alpi. Scena alla fontana (1923-’24) e Gente di montagna alla domenica (1923-’29), che l’artista volle mettere una vicina all’altra, accompagnate dalle sculture di Adamo ed Eva, all’entrata della Kunsthalle bernese. Precisò a Huggler per lettera, con tanto di schizzo, dove dovevano essere collocate, concludendo di sentire già «la meravigliosa armonia che con esse si sarebbe creata». Non concepì la mostra come una successione cronologica, ma come un dialogo continuo, spesso tematico, tra opere lontane nel tempo, con l’idea di dimostrare come vedesse la sua creazione in un continuo processo di cambiamento, identificandone quindi l’apice nell’ultima parte della produzione, ormai nettamente distante dalle prove espressioniste.

Ludwig Kirchner in una foto di Aura Hertwig, 1912-’14

Ludwig Kirchner in una foto di Aura Hertwig, 1912-’14

La mostra del 1933 comprendeva ben 240 lavori, di cui più della metà di grafica, lavoro che Huggler conosceva bene fin dal tempo – 1927-’31 – trascorso in un museo berlinese. Kirchner organizzò con estrema cura la disposizione delle opere elaborando un insieme spaziale grazie al quale si percepisse la continua evoluzione del suo linguaggio. Non solo: volle mettere mano anche al manifesto della mostra (bellissimo l’autoritratto a forma di ovale che si specchia nel lago, per il cui significato rimandiamo all’intrigante testo di Katharina Neuburger), e volle tenere sotto controllo i contenuti del catalogo, di cui scelse formato, carta e carattere tipografico, e all’interno del quale inserì quattro xilografie. Verificò persino lo scritto di Huggler, e fece seguire a tutti i 105 dipinti un proprio commento, completando il tutto con un testo di suo pugno, venduto a Huggler come l’ultimo contributo, rimasto inedito, dopo la morte, del suo maggior critico, il fantomatico Louis de Marsalle.

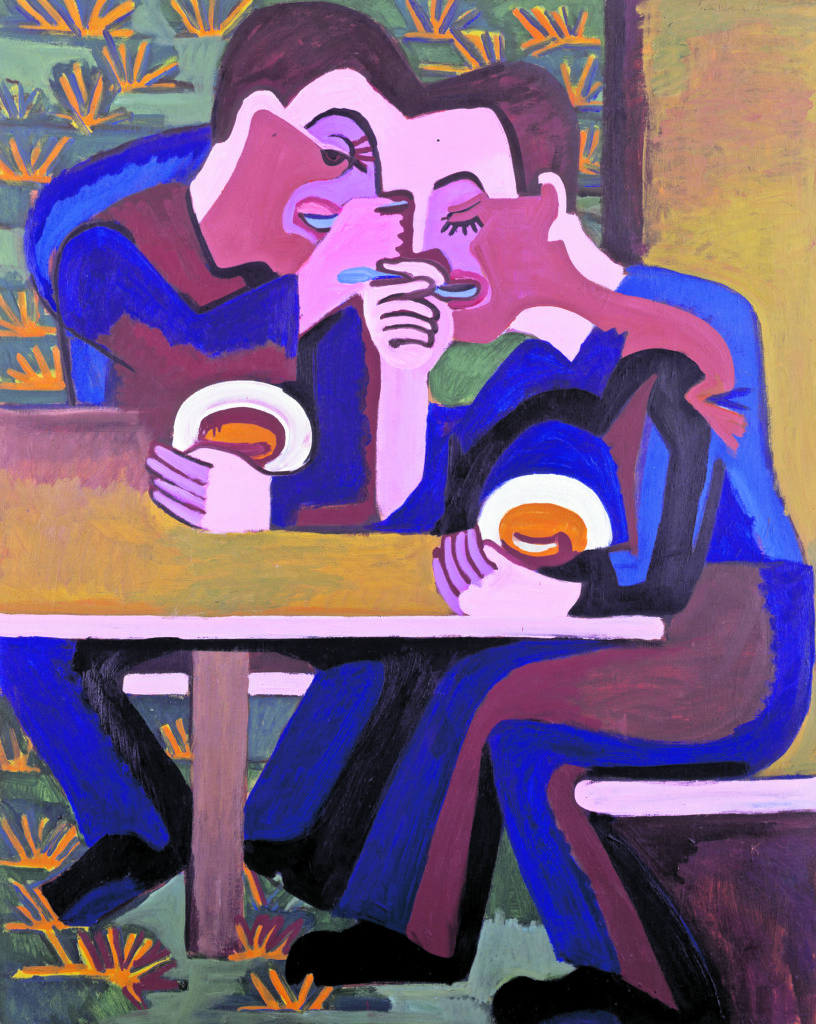

L’ultima fase della sua creazione è a tutt’oggi di certo il capitolo meno noto e celebrato, ma ritenuto invece da Kirchner stesso il culmine di un percorso che poneva in risalto la sua individualità e originalità all’interno dell’arte contemporanea. Con l’abbandono della realtà urbana tedesca e il trasferimento a Davos, nel 1917, l’opera di Kirchner era andata inevitabilmente incontro a un radicale cambiamento. Punto di svolta il periodo a metà degli anni venti, durante i quali l’asprezza del segno, il movimento febbrile, la concentrazione di uomini e ambiente in spazi urbani angusti lasciarono il passo a uno stile definito come «monumentale», una costruzione più chiara e calma di figure e paesaggi in un grandioso scenario alpino. Una netta cesura se paragonata ai frenetici anni vissuti in Germania. Annota nei suoi diari: «A poco a poco il mio lavoro sta acquisendo chiarezza e lucidità d’intenti. Ora capisco in pieno il carattere di novità che aveva fin dall’inizio». Rigettando con fermezza l’etichetta di espressionista, Kirchner inclinò col tempo verso una pittura più astratta, di contenuto simbolico, anche ben conscio del rapido evolversi dell’arte contemporanea. Nella mostra internazionale tenutasi al Kunsthaus di Zurigo nell’autunno del 1925 ammirò soprattutto Picasso.

Merito dunque dell’iniziativa bernese aver messo maggiormente in luce, rispetto alla figura del celebrato e divulgato espressionista, l’opera del Kirchner viandante, isolato nelle Alpi svizzere. Superate le due splendide sezioni dedicate all’opera grafica, in cui la varietà e l’intensità del segno vanno di pari passo con l’altissima qualità dei risultati (considerava il segno alla stregua di un geroglifico, un equivalente della scrittura: «Le emozioni danno vita a geroglifici sempre nuovi che diventano poi segni geometrici. L’artista che disegna diventa quindi il sismografo della propria sfera esistenziale»), la sala conclusiva è dedicata agli ultimi anni «visionari» – così li definiscono le curatrici – dell’artista.

Non so se «visionario» sia il termine che meglio si addice agli ultimi lavori. Con l’inizio degli anni trenta, Kirchner si era mosso verso l’astrazione: la tipologia della composizione era ormai stata totalmente trasformata, decisamente più strutturata, mentre i contorni delle figure appaiono nitidi, arrotondati. I colori, limpidi e freddi, stesi fluidamente a macchie, a nastri o a segmenti, seguono un loro particolarissimo andamento, indipendente dai contorni del paesaggio, delle figure e degli oggetti, sovrapponendosi a essi, creando sopra, dietro, vicino, sagome o aloni, a volte dando l’idea di un accenno di movimento, di rotazione della figura. Dipinti di quest’ultimo periodo sono esposti in buon numero nel Museo Kirchner di Davos. A distanza di anni li sento ancora misteriosi, stento a decifrarli, ma mi coinvolgono e ritengo che a ragione l’artista li considerasse come l’apice della sua creazione.

Riprendendo il parallelo già proposto da Huggler, Nadine Franci riafferma lo stretto rapporto tra Kirchner e Nietzsche, esploratori solitari, pellegrini in mezzo alle montagne: «interpretare l’arte non solo come una forma di espressione, ma di più, un cammino verso la conoscenza e la trasformazione di se stessi». È una creazione ‘visionaria’ quella che intende «rendere visibile all’uomo la propria originalità e verità interiore», come scrisse Huggler? Può essere di sì. O forse ‘utopica’? Ancora nel catalogo del ’33, sotto lo pseudonimo di Louis de Marsalle, riferendosi a sé ed elogiando il modo in cui dal 1926 aveva sviluppato la sua arte, Kirchner aggiunse: «Ben gli si addicono le parole di Nietzsche: Non riproducetevi, bensì producetevi più in alto».