«Abbiamo intitolato questa mostra I tre grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità, ma avremmo potuto chiamarla I tre grandi del Ventesimo secolo, perché la loro arte è universale, va ben oltre il loro Paese». Joan Abelló, curatore dell’esposizione, si riferisce a Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí, i tre protagonisti dell’allestimento artistico ospitato alla Fabbrica del vapore di Milano che rimarrà aperto al pubblico fino al 25 gennaio 2026.

«Questa non è una mostra convenzionale», aggiunge Maria Fratelli, direttrice dello spazio culturale sede dell’esposizione: «Non ci sono “capolavori” in senso tradizionale, quadri famosi. Ma disegni, bozze, sketch preparatori, incisioni: il lato grafico meno conosciuto. Degli schizzi che sono anch’essi dei capolavori».

Tutt’intorno, infatti, dalle pareti scoccano gli sguardi di tori imbronciati, donne deformate dal dolore, cavalli accartocciati: i personaggi dilaniati dalla guerra civile spagnola, i cui volumi disfatti si intersecano in Guernica. Sono le bozze preparatorie, un’immersione nel flusso creativo che portò al più famoso dipinto di denuncia antimilitarista, nel suo laborioso dietro alle quinte: ogni schizzo, ogni schema compositivo ha però un’identità propria, è un’opera a sé stante, dal tratto illustrativo libero ed espressivo.

«La ricerca grafica è stata uno dei focus della mostra, restituendo valore allo studio e alle opere su carta», conferma Vittoria Mainoldi, co-curatrice dell’esposizione insieme a Carlota Muiños: un’esposizione che conta più di duecentocinquanta pezzi, e dà vita a un percorso in cinque sezioni, conducendo il visitatore in un viaggio fra i contrasti e le affinità delle tre menti visionarie spagnole. «Tre personalità uniche, tre sguardi indipendenti e innovativi: ciascuno elabora un linguaggio radicalmente personale», sottolinea Abelló, enfatizzando le specifiche – e inconfondibili – particolarità che caratterizzano i tre grandi di Spagna.

Joan Abelló prosegue ricordando un altro elemento di differenza che corre fra loro, e cioè l’orientamento politico: Picasso e Miró erano comunisti, mentre Dalí fu un convinto uomo di destra. Una differenza cruciale, questa, prima negli anni della guerra civile (1936-1939) e poi durante la dittatura franchista (1939-1975), che valse l’esilio ai due pittori filo-repubblicani, mentre Dalí sostenne apertamente il regime del Caudillo. «Fu un po’ fascista, ma, in fondo, a lui non gliene fregava niente di politica», conclude brevemente il curatore.

Ma, oltre a questi contrasti, tante le analogie esistenti a denominatore comune dei tre artisti: fra le somiglianze troviamo innanzitutto la loro provenienza geografica, l’humus culturale comune: «Miró e Dalí sono catalani di nascita, Picasso lo è di formazione», ricorda Mainoldi nella prima sezione della mostra, dedicata alle loro origini.

Altro filo conduttore forte della mostra è il surrealismo, inteso come «metodologia artistica, espressione dell’inconscio e linguaggio politico», dice Abelló. Fra le sale, infatti, ci si imbatte nel video completo di Un chien andalou, “Un cane andaluso” (1929), il cortometraggio di Luis Buñuel e Salvador Dalí considerato pietra miliare della cinematografia surrealista.

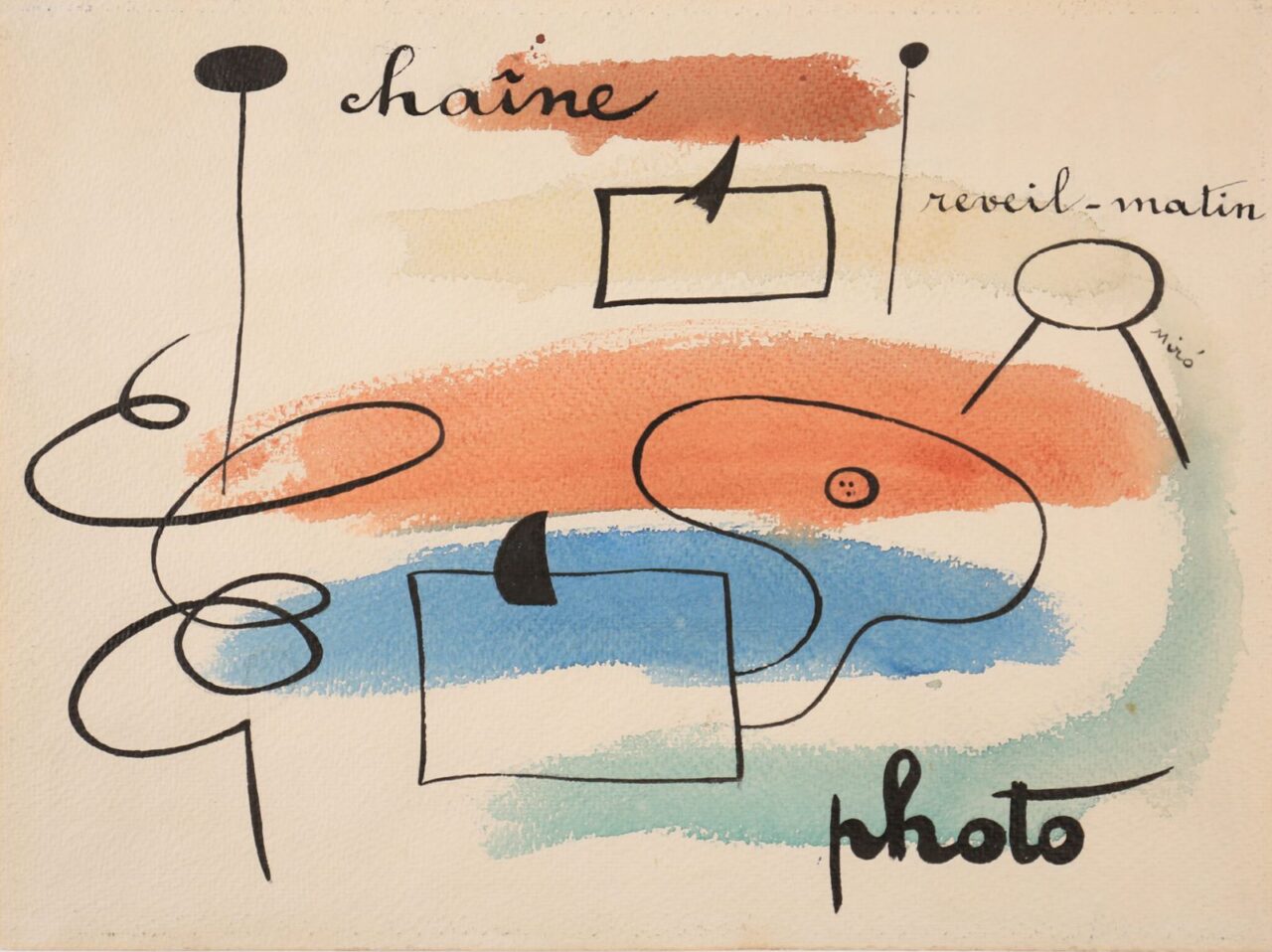

Poi, più avanti, ecco la serie di Miró Femme (1965), Donna, una sequenza di dipinti in cui la figura femminile assurge a archetipo universale. Serie accompagnata da una citazione in cui il metodo surrealista del pittore di Barcellona emerge chiaramente: «Ho difficoltà a parlare della mia pittura, poiché nasce sempre in uno stato allucinatorio suscitato da un contraccolpo qualsiasi, oggettivo o soggettivo che sia». Pur ricorrendo al sogno e all’automatismo surrealista, Miró studiava tuttavia le sue opere in lunghi progetti a matita preliminari, a conferma dell’importanza della dimensione grafica su cui la mostra si concentra.

Infine, per quanto Picasso non si sia mai definito surrealista – e anzi, non avesse alcuna simpatia per André Breton – spicca nel percorso espositivo un’opera che è la diretta trasposizione in immagini di una sua esperienza onirica molto particolare e dalle forti tinte politiche, un vero e proprio insight nell’inconscio dell’autore di Guernica: Sueño y mentira de Franco, ossia il “Sogno e menzogna di Franco”.

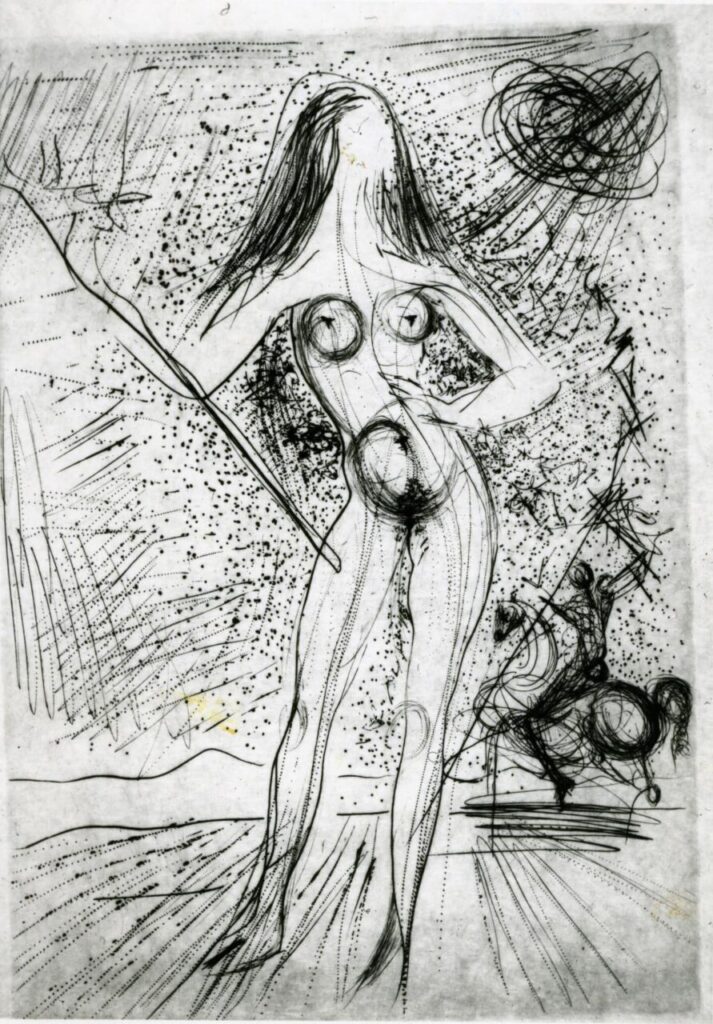

Due incisioni realizzate nel 1937, ciascuna di nove vignette fumettistiche fra l’orrido e il grottesco: più che “sogno”, è un incubo. Francisco Franco viene rappresentato come un mostro, un ammasso cancerogeno peloso con gli occhi periscopici da lumaca «che ricorda l’Ubu roi surrealista di Alfred Jarry», propone Abelló, l’“Ubu re” deforme e caricaturale parodia del dominio monarchico, immagine dell’infantilismo proprio del potere assoluto: ecco questa massa informe a cavallo che prende a picconate un busto classico, simbolo della Repubblica spagnola, ecco che il cavallo si trasforma in un maiale, eccolo infine fronteggiarsi con un toro, l’immagine della Spagna, mentre una donna ferita si erge fra le rovine davanti ai suoi figli, per poi morire insieme a loro.

Guernica verrà conclusa nello stesso anno, e in questo flusso di coscienza – accompagnato dalle decine di schizzi preparatori che tappezzano le pareti circostanti – se ne può intravedere la genesi. Un processo creativo le cui fasi sono state immortalate da sei scatti in bianco e nero di Dora Maar, fotografa e compagna di Picasso in quel periodo. «Un’opera che va arricchendosi di segni col dolore della guerra», spiega il curatore Joan Abelló.

Un altro aspetto che accomuna i tre pittori, e al quale viene dato ampio spazio nella mostra, è il loro eclettismo. «Ogni tipo di campo era una scusa valida per sperimentare. Pittura, scultura, grafica, poesia, cinema», ricorda Vittoria Mainoldi. Fra gli ambiti di collaborazione, quello teatrale: uno dei pezzi forti della mostra è La Bacchanale di Dalí, una monumentale scenografia realizzata per l’omonimo balletto interamente scritto e curato dal pittore e poi andato in scena a New York nel 1939. Un fondale imponente esposto in Italia per la prima volta, e che dal primo novembre è visibile al pubblico.

Anche Miró collaborò col teatro: nel 1981, infatti, realizza i costumi e le scenografie per l’Uccello luce, un balletto concepito dallo stesso pittore e musicato da Sylvano Bussotti. Picasso, da parte sua, è forse stato uno degli artisti più eclettici e sperimentali di sempre: «Nelle sue tecniche, nei suoi stili, nelle sue serie. È quasi la norma che un artista di successo ristagni nel proprio linguaggio, divenuto riconoscibile e prezioso per il mercato; lui no», fa notare Abelló.

Fra le opere che meglio esprimono questo fermento creativo trasversale del pittore del periodo blu ci sono sicuramente la Suite Vollard, i fregi realizzati per la sede degli architetti di Barcellona e le ceramiche. La Suite Vollard (1939-1937), in particolare, è una serie di cento incisioni realizzate da Picasso per Ambroise Vollard, suo committente, e il cui contenuto figurativo tocca alcuni dei temi più cari al pittore di Málaga: il mito del Minotauro, l’atelier dello scultore, l’immagine di Rembrandt e l’eros creativo.

«Nel 1971 i Guerrilleros del Cristo Rey, un gruppo terroristico di estrema destra spagnola, attaccarono le opere con dell’acido: probabilmente volevano sfregiare Sueño y mentira de Franco», dice Mainoldi, ricordando questo aneddoto storico significativo dell’attivismo insito nell’arte di Picasso. È considerata la serie di incisioni più importante dell’arte moderna, paragonabile solo a quelle realizzate in precedenza da Francisco Goya o da Rembrandt stesso, ed è esposta per intero alla Fabbrica del Vapore.

I tre pittori convergettero a Parigi, per un certo periodo: Dalí, nella sua fantasiosa autobiografía La mia vita segreta, racconta che nel 1926 incontrò per la prima volta Picasso nella capitale francese, e che i due si intesero anche senza parlare. Subito dopo, e senza alcun apparente nesso causale, cita Miró che, a suo dire, gli avrebbe telefonato per annunciargli una sua visita. Non sappiamo se tutto questo sia successo per davvero, ma poco conta: «La cosa importante è che per Dalì le sue opere entrino in relazione con quelle di Picasso e Miró», dice Mainoldi. Si riconobbero l’un l’altro, consapevoli del contributo unico che, pur nella loro diversità, stavano offrendo alla storia dell’arte. Si riconobbero: loro, Picasso, Miró e Dalí, i tre grandi di Spagna.