Sono ben 21 i progetti italiani che si contendono il prestigioso Mies van der Rohe Award, il premio biennale per l’architettura contemporanea dell’Unione europea. La rosa delle 410 opere provenienti da 40 Paesi e 143 regioni è stata annunciata oggi, 6 novembre, dalla Commissione Europea e dalla Fundació Mies van der Rohe.

Ben rappresentata l’Italia tra i progetti selezionati che riflettono la diversità, la creatività e la ricchezza del panorama architettonico europeo.

Le candidature, inviate da un’ampia rete di associazioni nazionali d’architettura, da esperti indipendenti e dal Comitato Consultivo, presentano le opere più significative realizzate tra maggio 2023 e aprile 2025.

Da questo elenco, la giuria individuerà una selezione di 40 progetti che saranno annunciati a gennaio 2026, per poi restringere il campo a sette finalisti il mese successivo. Nella primavera del 2026, i membri della giuria visiteranno i siti dei progetti finalisti, confrontandosi direttamente con architetti, clienti, utenti e comunità locali.

Le opere vincitrici delle categorie Architettura e Architettura emergente saranno poi rivelate a Oulu in Finlandia – una delle due Capitali europee della cultura 2026 – ad aprile 2026, celebrando i progetti che definiscono il futuro dell’architettura europea.

Come numero di opere selezionate, l’Italia si posiziona al terzo posto, dopo la Francia (34 opere in lizza) e la Spagna (24). I progetti nel territorio italiano sono di: AOUMM · Studio Poggioli · BDR Bureau · Lorenzo Guzzini · Orizzontale e Le Seppie · CZA Cino Zucchi · Balance Architettura · AMAA · bdfarchitetti · Miralles Tagliabue · Piuarch · Associates Architecture · Francesco Careri e Villaggio Normann · asv3-officina di architettura – Fiorenzo Valbonesi · Peter Pichler Architecture · Marco Castelletti · bergmeisterwolf · Enrico Molteni · Bricolo Falsarella · Emanuele Scaramellini.

Vediamo quali e dove.

EUmies Awards 2026 – le opere italiane nominate

Punto Luce Gallaratese (Milano)

di AOUMM – Luca Astorri, Matteo Poli, Riccardo Maria Balzarotti, Rossella Locatelli

Punto Luce è un centro socio-educativo che affronta la povertà educativa di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Gestito da Save the Children Italia in collaborazione con il Comune di Milano, è un nuovo polo per i giovani nel Gallaratese, un quartiere fragile dal punto di vista sociale ed economico, situato nella periferia ovest di Milano.

Il nuovo edificio sostituisce il precedente inutilizzabile per la presenza di amianto. Architettonicamente si sviluppa come un nastro di 911 m², combinando aree per attività educative, ricreative e culturali, integrando gli spazi esterni. Nonostante la sua forma organica, il progetto fa ampio uso di un sistema di prefabbricazione basato su elementi in legno. Il progetto – sviluppato coinvolgendo scuole, Ong e associazioni di quartiere – trae la sua ragion d’essere dal principio affermato da Loris Malaguzzi, fondatore del metodo Reggio Children dello spazio come terzo maestro.

Il Progetto del Tempo – Restauro dell’ex Chiesa di San Barbaziano (Bologna)

di Studio Poggioli – Caterina Poggioli, Federico Poggioli

Situata nel centro storico di Bologna, questa chiesa del 1608, opera di Pietro Fiorini, ha subito secoli di trasformazioni ed ha avuto molteplici destinazioni d’uso: fienile, magazzino militare, officina e, in seguito, parcheggio. Commissionato dal ministero della Cultura, il progetto ha preservato la sua identità di rudere, combinando restauro conservativo e inserimenti contemporanei. Le aperture in corten e ottone brunito dialogano con interni ed esterni: il corten si armonizza con i mattoni, l’ottone con l’arenaria e le pareti interne, reinterpretando i colori delle sedimentazioni.

Lo spazio ora si propone alla comunità come un autentico punto di riferimento culturale di riuso adattivo. L’ex chiesa presentava una sfida complessa: secoli di trasformazioni hanno stratificato molteplici identità, mentre interventi indiscriminati ne hanno oscurato la leggibilità architettonica. Il cliente richiedeva di preservare le stratificazioni temporali senza falsificarle, rivelando i materiali originali e ricollegando l’edificio alla città.

Scuola per l’infanzia a Sforzacosta (Macerata)

di BDR Bureau – Alberto Bottero, Simona Della Rocca

La scuola è pensata per promuove l’interazione sociale e l’esperienza spaziale. Progettata sulla base di caratteristiche tipologiche e soluzioni costruttive semplici, è realizzata in legno e si compone di una serie di volumi disgiunti organizzati sotto un ampio tetto a falde.

L’edificio offre un ambiente educativo aperto in cui l’interconnessione degli spazi e il rapporto tra spazi interni ed esterni sono parte di un’esperienza educativa volta a offrire ai bambini numerose opportunità di scoperta. Tre volumi – che ospitano aule, uffici e servizi – disegnano una sequenza di spazi di forme e proporzioni diverse. Il risultato è un sistema poroso che si apre verso il giardino esterno. Viste oblique, cambi di sezione della copertura: l’articolazione degli spazi si rivela nei punti di transizione tra le aule.

» Il progetto raccontato su professionearchitetto

La casa stretta a Tavernerio (Como)

di Lorenzo Guzzini Architecture

Costruita sopra un ruscello sulle rovine di un garage e di un pollaio abbandonati, questa piccola casa affronta la sfida di costare meno della metà del prezzo di mercato. Utilizzando materiali di recupero e dettagli innovativi, la casa incarna lo spirito del riuso, ridefinendo il ruolo convenzionale dell’architetto.

Arroccata sopra un ruscello, ai margini della valle, è concepita come una piccola casa di famiglia con spazi che cambiano funzione e carattere, pur rispondendo in modo autentico al sito. Luce, brezza e il dolce mormorio dell’acqua plasmano la vita quotidiana, mentre materiali locali e di recupero radicano la casa nel suo ambiente circostante. I volumi seguono il pendio e rispettano la vegetazione, creando un dialogo tattile con il contesto. Il risultato è una casa intima e flessibile, dove architettura, natura ed esperienza umana convivono armoniosamente.

» Il progetto si è anche appena aggiudicato il premio Dedano Minosse

Casa di Belmondo a Belmondo Calabro (Cosenza)

di Orizzontale, Le Seppie – Giuseppe Grant, Margherita Manfra, Nasrin Mohiti Asli, Roberto Pantaleoni, Stefano Ragazzo, Juan Lopez Cano, Jacopo Ammendola, Rita Elvira Adamo, Gennaro Perri, Gerardo Cleto, Francesca Bova, Matteo Blandford, Joe Douglas, Elio Fortunato, Francesca D’Agnano

Situata a Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica calabrese, la Casa di Belmondo ospita le attività de La Rivoluzione delle Seppie e del Glocal Center. Progettato in collaborazione da Orizzontale e Le Seppie con studenti, migranti, artigiani locali e ricercatori, il progetto ha trasformato l’ex Casa delle Monache, abbandonata da oltre quarant’anni, in un’infrastruttura aperta e viva che coltiva fiducia, conoscenza condivisa e cooperazione.

Le Seppie facilita reti, programmi educativi e scambi tra comunità locali e internazionali, mentre Orizzontale traduce queste dinamiche in forma spaziale e pratica costruttiva. Gli spazi della Casa, distribuiti su tre livelli aperti e privi di porte, ospitano residenze artistiche e di ricerca, attività di lavoro a distanza e incontri collettivi in costante dialogo con il villaggio, promuovendo forme di intelligenza progettuale collaborativa che coniugano autonomia e partecipazione. In questo senso, la Casa è sia il risultato che uno strumento del progetto BelMondo, un dispositivo per la creazione di comunità e la riflessione sui confini della progettazione architettonica.

La Cittadella dell’accoglienza a Riva del Garda (Trento)

di CZA Cino Zucchi Architetti, Euro Project Engineering Consultant srl

La Cittadella dell’accoglienza è una residenza per anziani con problemi fisici e cognitivi prende il posto del vecchio ospedale a padiglione. Tutti i percorsi interni condivisi si aprono su una terrazza-corte rialzata rivestita in legno di recupero e affacciata sul paesaggio, creando un accogliente spazio sociale per pazienti, parenti e visitatori.

Il progetto interpreta i resti dell’ospedale cittadino, incorporandone una delle facciate, mantenendo un legame con la struttura esistente e creando nuovi legami con gli elementi urbani e naturali circostanti. La facciata bianca pentagonale avvolge il nucleo interno rivestito in legno di recupero. Il progetto trasforma la consueta natura ospedaliera di una residenza per anziani nello sfondo amato della loro vita, rafforzandone l’apertura alla città.

di Balance Architettura – Jacopo Bracco, Alberto Lessan

Bicocca Superlab è un progetto di rigenerazione urbana che trasforma un ex edificio industriale in un luogo di lavoro a zero emissioni di carbonio, fondendo struttura a vista, strategie spaziali adattive e una facciata reattiva alla luce come modello contemporaneo di innovazione etica.

Invece di sostituire ciò che esisteva, il progetto rivela il potenziale nascosto dell’edificio: la sua logica strutturale, l’autenticità dei materiali e la profondità spaziale. La trasformazione inizia con la riapertura del seminterrato come piano terra luminoso e permeabile, ricollegando l’architettura alla città e alla sua vita pubblica. Leggerezza, reversibilità e continuità spaziale sono adottate non come gesti formali, ma come strumenti strategici per anticipare l’evoluzione dei modelli di lavoro e di interazione sociale.

» Il progetto ha appena ottenuto una menzione al premio Architetto italiano

di AMAA – Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo

Ad Arzignano, vicino Vicenza, rivive il caffè nazionale, uno storico locale inserito nel palazzo costruito nella seconda metà dell’Ottocento su disegno dell’architetto Antonio Caregaro Negrin. Il progetto di recupero è dello studio AMAA, che ha pensato ad un intervento che punta a definire un rapporto diretto con la città e il suo spazio pubblico. Il progetto dello studio, con sedi a Venezia, a Arzignano e a New York, valorizza le tracce storiche stabilendovi un rapporto creativo.

Più nel dettaglio, nella sala principale i frammenti di memoria sono messi in risalto da un’originale parete semi-trasparente che, come un apparato scenico, guida lo sguardo verso la retrostante corte interna definita come un giardino di betulle. Si enfatizza il concetto di attraversamento, creando una relazione visiva con la piazza e il porticato, guidando poi lo sguardo verso la corte interna.

Il progetto raccontato su professionearchitetto

di bdfarchitetti – Pasquale De Nicolo, Vincenzo Paolo Bagnato

Il progetto prevede la riqualificazione di un edificio esistente e la sua trasformazione in sede direzionale di un’impresa edile, attraverso la demolizione e la ricostruzione di una struttura preesistente situata all’interno di una delle aree industriali della città di Bari, lungo una strada che collega la città con il quartiere periferico di San Paolo e l’aeroporto civile. Al suo interno, l’edificio ospita uffici direzionali, spazi operativi e officine, oltre a una terrazza con vista sul canale Lamasinata, unico elemento naturale che interrompe la continuità del paesaggio urbanizzato.

L’edificio è pensato come un oggetto che funge da rifugio protettivo all’interno del caos dell’area industriale in cui si trova, creando al suo interno una condizione di “lentezza” in cui la concentrazione e il lavoro creativo sono facilitati e valorizzati. Si tratta di un blocco compatto, a pianta pressoché quadrata, che definisce plasticamente una scatola muraria dallo spessore uniforme, tranne che in corrispondenza delle aperture.

Stazione Metropolitana di Napoli – Centro direzionale

di Miralles Tagliabue – EMBT

La Stazione Centrale della Metropolitana di Napoli – Centro Direzionale trasforma il rigido quartiere degli affari di Kenzō Tange in un vivace spazio civico. Con le sue volte in legno fluenti e gli interni di ispirazione pompeiana, fonde infrastrutture, arte e archeologia per ricollegare la città. Il progetto introduce strutture organiche in legno, piazze paesaggistiche e rampe che ricollegano la piattaforma sopraelevata alla città.

Concepita come una “bolla vulcanica” che emerge dal basso, la stazione si compone di forme fluide che contrastano con la rigida geometria del quartiere, mentre rampe e terrazze intrecciano l’area commerciale con la città. Le volte in legno lamellare richiamano sia il paesaggio naturale di Napoli che le stazioni classiche, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Il progetto raccontato su professionearchitetto

di Piuarch

Un padiglione dove le imprese incontrano il mondo accademico, in modo da favorire lo sviluppo di idee, progetti e start-up ad alto impatto sociale, promuovendo l’innovazione, l’imprenditorialità e il trasferimento tecnologico. Nel quartiere Bicocca di Milano il piccolo edificio ideato da Piuarch nasce nell’ambito del progetto di riqualificazione di un intero isolato del quartiere ideato da Vittorio Gregotti per dare una nuova vita all’area dove sorgevano le industrie Pirelli.

Nell’isolato in fase di rinnovamento, sempre su progetto di Piuarch, un primo edificio (Pirelli 10) accoglie aziende, startup, caffetterie, ristoranti, negozi e spazi espositivi per l’arte e il design, mentre l’altro volume, in via di riqualificazione, dovrebbe essere terminato nel 2026. Nel mezzo, all’interno della piazza concepita dal paesaggista Antonio Perazzi come un bosco urbano di 6mila mq, sorge il Bicocca Pavilion.

Il progetto raccontato su professionearchitetto

di Associates Architecture – Nicolò Galeazzi, Martina Salvaneschi

Stones Venue è un rifugio pubblico nel Parco delle Cave di Brescia, un’ex cava di sabbia trasformata in un’area verde. Costruito con blocchi di pietra di scarto donati da undici cave di Bergamo e Brescia, presenta dieci pilastri in nove tipologie di pietra locale. Uno di questi pilastri, una scultura di Francesco Paterlini, simboleggia l’unione delle due città.

Il progetto celebra il territorio, i suoi lavoratori e suggerisce nuovi significati per la pietra di recupero. Il progetto ha dovuto affrontare molteplici sfide: trasformare una cava di sabbia dismessa in uno spazio pubblico significativo, onorare l’identità geologica di Brescia e Bergamo e trovare modi sostenibili per utilizzare la pietra di scarto. La strategia è stata quella di radicare l’intervento nella storia del paesaggio, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Il Belvedere del Villagio Normann a Gonnesa (Sud Sardegna)

di Studio Francesco Careri, Associazione Villaggio Normann

Uno spazio sospeso tra montagna e mare, sopra le miniere di Monte San Giovanni, affacciato a ovest sul Golfo del Leone. Privo di elettricità e segnale telefonico, invita al silenzio: sedersi al tramonto, sdraiarsi a contare le stelle, o riunirsi per rituali condivisi. Il progetto si ricollega alla natura e alla storia, evocando non solo lo sfruttamento umano ma anche quello animale nelle miniere.

Verso la montagna, presenta una seduta circolare in legno appoggiata su gabbioni metallici riempiti di pietre di scavo; rivolto verso il mare, un monumento equino composto da sette tronchi di legno galleggiante evoca il cavallo di Bosano e i suoi sette carri. Per anni, il sito è stato abbandonato, utilizzato come discarica e parcheggio. I volontari dell’Associazione Villaggio Normann – già attivi nell’organizzazione di iniziative culturali e nell’apertura di percorsi naturalistici in montagna – lo hanno ripulito e restituito alla comunità.

Cantina di Guado al Tasso a Castagneto Carducci (Livorno)

di asv3-officina di architettura – Fiorenzo Valbonesi

Il progetto prevede la sostituzione del precedente edificio, caratterizzato da ampi volumi completamente fuori terra e spazi adiacenti con annesse tettoie, con un nuovo edificio interamente interrato. L’intento progettuale ha il duplice obiettivo di eliminare l’impatto paesaggistico dell’edificio e di minimizzare la superficie edificata attraverso la razionalizzazione degli spazi. È caratterizzato esclusivamente da partizioni, sagomate per evocare le irregolarità naturali che emergono dal terreno e che identificano i diversi ingressi.

Il prospetto della barricaia diventa il riferimento per i nuovi volumi, portando tutti gli spazi di lavoro alla stessa quota. Diversi locali accessori creano un collegamento con i nuovi spazi di vinificazione, diventando il fulcro centrale del nuovo sistema distributivo.

» Il progetto raccontato su professionearchitetto

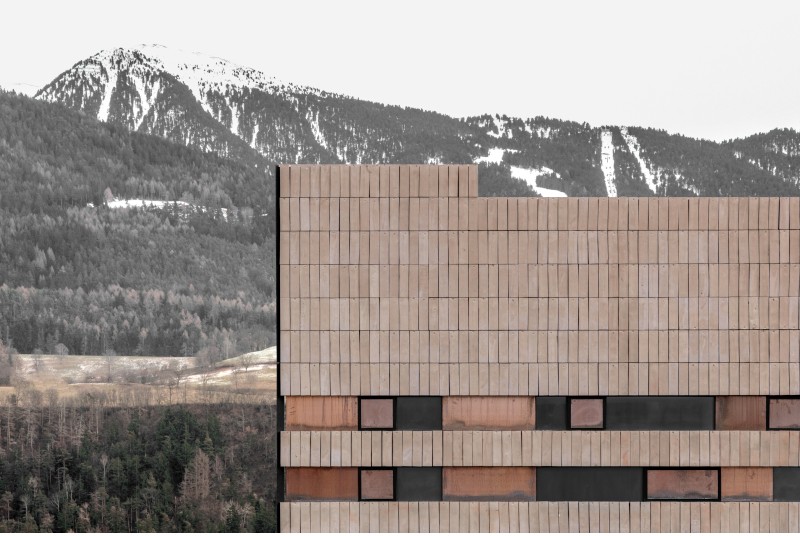

Bonfiglioli Headquarters a Calderara di Reno (Bologna)

di Peter Pichler Architecture

Sostenibilità, benessere dei lavoratori e funzionalità: sono questi i principi che hanno guidato la progettazione di un nuovo tassello del quartier generale della Bonfiglioli a Calderara di Reno (Bologna), un’eccellenza italiana nel settore della produzione di macchinari industriali. L’architettura come espressione dei valori aziendali, specchio della professionalità, dell’innovazione e della storia di una società, nata nel 1956, oggi leader nella produzione di motoriduttori, motori elettrici, inverter per la trasmissione di potenza in tutti i settori industriali e dell’automazione. Il nuovo edificio nasce da un concorso di progettazione ed è firmato dallo studio Peter Pichler Architecture.

Il nuovo volume è l’ultimo tassello di uno sviluppo più ampio denominato Evo, che ha dato vita al più grande sito industriale del Gruppo in Italia, progettato per soddisfare i più recenti standard di efficienza energetica. Il nuovo quartier generale è Nzeb (Nearly zero energy building) e sfrutta le pompe di calore geotermiche e i soffitti radianti per risparmiare ulteriormente energia ed ottenere un comfort interno ottimale.

» Il progetto raccontato su professionearchitetto

Osservatorio astronomico a Sormano (Como)

di Studio di Architettura Marco Castelletti

Situato su un pendio a 1.200 metri sul livello del mare e collegato ai sentieri naturali esistenti che salgono al monte San Primo, l’edificio si relaziona con il paesaggio e il panorama cercando di fondersi con esso attraverso l’uso del legno come materiale da costruzione e di finitura. Orientato da sud a nord, il piano terra ospita le due funzioni principali: l’osservatorio astronomico e il planetario, situati alle estremità e caratterizzati dalle rispettive cupole e da una sala polivalente posta al centro, mentre il piano interrato ospita spazi di accoglienza per il soggiorno. Una terrazza panoramica si trova tra le due cupole sul giardino pensile.

Una delle sfide che il progetto ha dovuto affrontare è stata quella di reperire le risorse finanziarie per la sua realizzazione, resa possibile grazie a un programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera in partnership con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria di Como.

Badhaus – kontrapunkt a Bressanone (Bolzano)

di bergmeisterwolf – Gerd Bergmeister, Michaela Wolf

Nel cuore di Bressanone, Badhaus trasforma un lotto storico in uno spazio urbano vibrante. Il progetto integra l’architettura contemporanea nel tessuto esistente, aprendo cortili, passaggi e nuovi assi. Attraverso la collaborazione, l’arte e la visione civica, Badhaus ricollega città, comunità e cultura.

Il progetto fa parte della riqualificazione dello storico quartiere “Grieser Viertel”, che da un lotto un tempo recintato si trasforma in un complesso permeabile che riconnette architettura, città e comunità. Il progetto apre cortili, passaggi e nuovi assi pedonali, reinterpretando il tessuto urbano locale attraverso la continuità e il dialogo spaziale. Badhaus ha una funzione privata, è un hotel, ma l’obiettivo finale è il benessere pubblico. Il suo linguaggio materico – pietra per le aree pubbliche, mattoni di argilla per le facciate, legno per le zone intime e intonaco per i volumi astratti – bilancia contesto storico ed espressione contemporanea, trasformando un frammento nascosto in uno spazio civico.

» Il progetto raccontato su professionearchitetto

di Enrico Molteni architecture

Il progetto nasce dalla volontà dell’Università di Parma e della Fondazione AGS di collaborare a un’iniziativa educativa congiunta, traducendo in architettura il principio di inclusione e uguaglianza. Situati nel Campus Universitario, i due edifici indipendenti – un asilo nido per bambini da 0 a 6 anni e una scuola per giovani vulnerabili dai 10 ai 14 anni – sono concepiti come un’unica struttura, come un Giano bifronte.

L’unità e l’uguaglianza si manifestano attraverso il portico periptero in legno. Il cortile centrale rafforza i principi di unione come luogo di incontro intergenerazionale. Scegliendo un approccio di integrazione con il Campus, di cui è parte integrante, il nuovo padiglione è posizionato seguendo la stessa griglia ortogonale, con un’inclinazione di 45° rispetto a nord. L’identità specifica del nuovo edificio è garantita dalla sua espressione architettonica e materica, in contrasto con gli edifici esistenti.

» Il progetto raccontato su professionearchitetto

Corte Renèe a Castelnuovo del Garda (Verona)

di Bricolo Falsarella associati

La rigenerazione del piccolo borgo storico ha permesso di riutilizzare i volumi vuoti degli edifici rustici, ma soprattutto ha cercato di rispondere alle esigenze di una società sempre più alienata dalla città standardizzata, recuperando l’umanizzazione insita negli spazi, nelle atmosfere e nella cultura materiale ancora viva e pulsante nelle antiche strutture. È così che le pietre, un tempo utilizzate dai contadini di questi campi per costruire le loro case, si mescolano al cemento armato e alla terra locale per costruire una piccola estensione in continuità con il paesaggio.

Il progetto si basa su due azioni: la conservazione totale dell’edificio esistente, lasciato nella sua poetica nudità, e l’innesto calibrato di nuovi dispositivi che consentano l’inserimento di tutti gli elementi necessari alle nuove condizioni abitative (scale, servizi, impianti, ecc.).

Il progetto si è aggiudicato anche il premio CarlottaxArchitettura 2025

di Emanuele Scaramellini Architetto

Il progetto mira al recupero di una casa rurale di fine Ottocento, situata in un borgo alpino abbandonato da quasi un secolo. Il concept si articola in tre momenti: il volume aggiunto, la facciata sud e l’organizzazione interna. L’ala crollata viene poi ricostruita con la stessa forma ma con un’essenza diversa, il nuovo materiale è concepito secondo la texture dell’esistente. La fessura che taglia la facciata si trasforma in una grande finestra su cui i riflessi degli alberi mostrano la natura ibrida degli spazi.

L’intervento ha previsto il mantenimento della struttura principale, la sostituzione dell’intelaiatura interna e della copertura, il restauro della facciata sud. L’intero intervento interpreta con rispetto e complementarietà l’edificio rustico esistente e il suo rapporto con l’intero contesto, costruito e alpino.

Il progetto ha ricevuto il premio Giovane Talento dell’Architettura italiana 2024

La giuria Mies van der Rohe Award 2026

La giuria del 2026 riunisce architetti ed esperti di fama internazionale, ed è presieduta dall’architetto Smiljan Radić.

Il panel comprende: Carl Bäckstrand (Svezia), vicedirettore generale di White Arkitekter, una voce di spicco nella progettazione sostenibile e nelle città resilienti; Chris Briffa (Malta), fondatore dello studio Chris Briffa Architects, noto per i suoi sensibili interventi contemporanei nel tessuto storico di Malta; Zaiga Gaile (Lettonia), architetta ed ecologista, acclamata per aver rivitalizzato il patrimonio ligneo e industriale di Riga; Tina Gregorič (Slovenia), cofondatrice dello studio Dekleva Gregorič Architects, riconosciuta per la progettazione basata sul contesto e sulla ricerca; Nikolaus Hirsch (Germania/Belgio), architetto, curatore ed educatore, direttore artistico del CIVA di Bruxelles, co-fondatore di e-flux architecture; Rosa Rull (Spagna), cofondatrice di BAILORULL + ADD Arquitectura, il cui studio basato sulla ricerca esplora l’architettura come processo urbano continuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: 06/11/2025