di

Roberta Scorranese

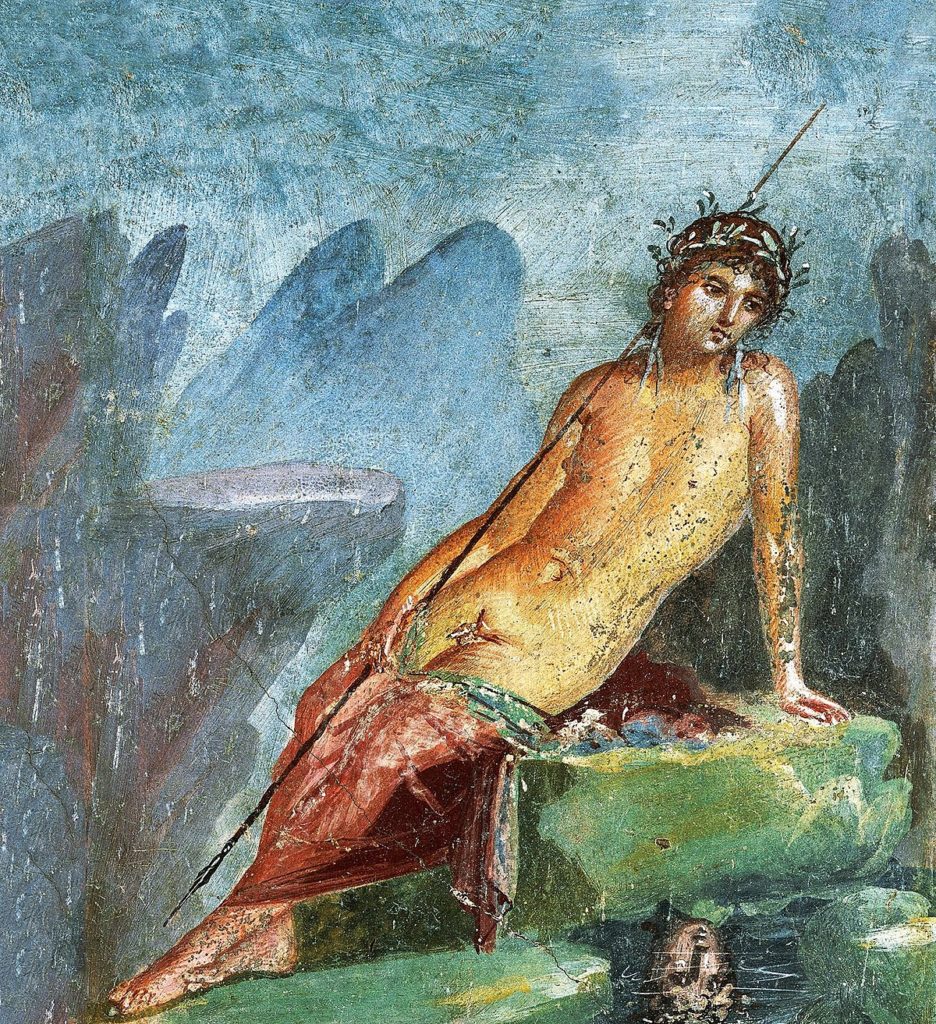

Il dipinto, da tanti attribuito a un seguace del Merisi, è una metafora perfetta per cogliere un antico messaggio del mondo antico. Molto attuale anche oggi

Forse il vero contrappasso di Narciso è il fatto che non si può parlare di lui senza parlare anche di Eco, della ninfa che a causa sua finì per consumarsi d’amore. Lei è una giovane donna condannata dalla regina degli dèi, Giunone, a ripetere le parole degli altri, trasformandosi in una perenne reiterazione del mondo esterno. Lui è un ragazzo bellissimo ma — come ci racconta Ovidio delle «Metamorfosi» — «ignora ciò che vede», cioè è talmente accecato da sé stesso da perdere il contatto con il resto del mondo.

E così, quando Eco cerca di abbracciarlo e di manifestargli il suo amore, è la sua cecità (non il disamore o il disinteresse) a farlo allontanare inorridito. «Togli queste mani, non abbracciarmi!» le urla, e aggiunge rabbioso: «Possa piuttosto morire che darmi a te!». Narciso, giovanissimo e inesperto, ignaro della profondità della vita, semplicemente, non sa che cos’è l’amore. È questo il senso profondo di un mito che ha ispirato tante opere d’arte, a cominciare da quella più famosa e altrettanto misteriosa: il Narciso che oggi è conservato nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Buona parte degli storici lo attribuisce a Caravaggio, ma negli ultimi decenni si è rinfoltita la schiera degli specialisti che nega questa paternità, propendendo per Giovanni Antonio Galli, detto Spadarino, seguace del Merisi. A dividere gli studiosi è stata soprattutto la dolcezza nel viso di Narciso, quello struggimento che in Caravaggio è piuttosto raro.

Ma il quadro coglie un momento successivo della vicenda: il ragazzo non aveva rifiutato soltanto Eco, bensì anche pretendenti di sesso maschile e, secondo qualche remota fonte, anche lo stesso Eros. La punizione era inevitabile: un giorno il giovane si affacciò nello specchio d’acqua di un laghetto, vide la propria immagine riflessa e se ne innamorò. Questo è l’attimo fissato nel dipinto cinquecentesco (o forse posteriore): è l’unico momento della vita in cui Narciso prova qualcosa che assomiglia all’amore.

Ecco la genialità del pittore (e probabilmente anche il motivo per cui in tanti lo hanno attribuito a Caravaggio): quel Narciso non è disperato, ma è innamorato, ha una dolcezza sul viso che richiama per lui una condizione nuova. Non siamo tutti un po’ come «appena nati» quando ci innamoriamo? Non notiamo che i capelli sono più splendenti, il colorito più sano, il sorriso più dolce e gli occhi luccicanti? In quel preciso momento in cui Narciso si specchia raggiunge la felicità e — come ci insegna non solo il mito ma anche la vita stessa — anche il suo contrario, la tragedia. Non solo: si compie anche il suo destino, predetto da Tiresia: interrogato se il piccolo avrebbe visto una tarda vecchiaia, il vecchio indovino aveva risposto, criptico: «Sì, ma solo se non conoscerà sé stesso»

Così siamo costretti a parlare anche di Eco, che in una perfetta simmetria letteraria, conosce l’amore e, simultaneamente, la sua fine. Rifiutata dal più bello dei ragazzi corre a rifugiarsi nei boschi e si lascia consumare dal dolore. Dall’altra parte, secondo la versione di Ovidio, Narciso si specchia nell’acqua, si innamora del suo riflesso e si consuma di un amore uguale e contrario, per sé stesso. I finali di questa storia sono molteplici: si lascia annegare, si trafigge con la stessa spada che aveva donato a un pretendente rifiutato, viene trasformato in un fiore, lo stesso che ancora oggi ammiriamo per la sua bellezza distaccata e perfetta.

Poco importa. Quello che qui ci interessa è il peccato che entrambi hanno commesso: Narciso ha rifiutato l’amore degli altri, Eco ha rifiutato quello per sé stessa. E per gli dèi dell’antica Grecia entrambi erano peccati mortali.

Dire no all’amore è quanto di più bestiale ci possa essere, secondo il mito. Perché l’amore nobilita, fa crescere, ci rende simili agli dèi. La medesima sorte era toccata a Ippolito, il quale scelse la castità rifiutando l’amore e per questo venne condannato da Afrodite a essere desiderato dalla sua stessa madre. Ma nel caso di Narciso è interessante cogliere la sfumatura che si dà all’amore. Narciso pecca perché ama solo sé stesso, Eco pecca perché non ama affatto sé stessa. Dunque, l’amore è anche quello che ci porta a essere indulgenti, grati, affettuosi e premurosi verso quello che siamo nell’intimo. Il Narciso (forse) di Caravaggio si guarda nell’immagine riflessa e capisce che in quell’estasi è racchiusa anche la sua fine, perché Ovidio gli fa dire: «Ciò che desidero è in me».

È la trappola perfetta: amo qualcosa che non potrò mai avere perché io e il mio oggetto d’amore siamo la stessa cosa. Non a caso il mito di Narciso verrà ripreso anche dagli studi psicanalitici moderni, come quelli di Jacques Lacan. Ma, soprattutto, diventa il fondamento dell’intero «sentire» novecentesco, racchiuso nel verso di Rimbaud, «Io è un altro». Il poeta suggerisce che l’io è un’entità fluida e complessa, che non finisce ma che si ricostruisce continuamente attraverso il suo rapporto con gli altri, con la storia, con il tempo. E, infatti, il dipinto moderno che interpreta meglio il mito è quello di Salvador Dalì: non c’è una sola creatura che si specchia, ma ce ne sono due.

7 novembre 2025 ( modifica il 7 novembre 2025 | 10:09)

© RIPRODUZIONE RISERVATA