Il rapporto tra la fotografia e Man Ray inizia da un malcontento. Un’insoddisfazione causata dalla riproduzione delle proprie opere allestite nel 1915 durante la prima personale presso la Daniel Gallery di New York. Sta di fatto che, in quella circostanza, Man Ray decise di fotografare lui stesso. Dinamica istintiva, volontà di rendere al meglio il lavoro proposto, oppure il semplice incontro con un mezzo necessario all’esperienza che, in qualche modo, ingaggia l’intuito e porta ad agire di getto. La storia lo afferma, tuttavia: nel rapporto tra l’artista di origine ebrea-russa e la fotografia si cela l’avanguardia. Un modo di vedere e di dare forma che nulla evita del passato, ma rompe la retorica artistica nell’impatto con la realtà del proprio presente. La mostra Man Ray. Forme di luce, esposta fino al prossimo 11 gennaio 2026 a Palazzo Reale a Milano, con la curatela di Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, ha come focus la novità quale generazione creativa e poetica capace da sé di leggere l’attualità e di rivelarne gli sviluppi futuri.

Lee Miller, 1930 ca. © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Lee Miller, 1930 ca. © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Man Ray, all’anagrafe Emmanuel Radnitsky, nato a Philadelphia nel 1890 si presenta, quindi, fuori dagli schemi. Ovvero, fuori dall’arroganza del compiacimento e teso alla “diversità” della via estetica. Di formazione anomala, deve in parte la sua educazione al Ferrer Centre di New York, una scuola detta “libertaria” che inizia a frequentare tra il 1911 e il 1912. L’anno successivo ha poi occasione di visitare l’Armory Show organizzato, sempre a New York, dall’Associazione dei pittori e degli scultori americani. Una mostra che presentava buona parte dell’arte europea, da Delacroix a Corot, fino a Picasso e allo scandalosissimo Nudo che scende le scale N.2 di Marcel Duchamp. Ed è nel connubio con quest’ultimo che Man Ray concepisce l’arte come una sorta di stravolgimento all’insegna dell’umorismo, dell’assurdo e del provocatorio. Duchamp era il compagno ideale.

Rrose Selavy (Marcel Duchamp travesti), 1921 © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Rrose Selavy (Marcel Duchamp travesti), 1921 © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Si pensi poi alla frequentazione continua della Galleria d’arte 291 fondata da Alfred Stieglitz e il gioco è fatto. La fotografia poteva essere il mezzo. Lo strumento prediletto che già nella prima sala dell’esposizione milanese si manifesta nel gioco irrisolto dell’autoritratto. Soggetto della tradizione attraverso il quale Man Ray si reinventa, scardina le propensioni della presentazione di se stesso giocando con i codici e ribaltando ludicamente il concetto di identità. Irriverente nei suoi confronti (Autoportrait – demi rasé, 1943) e irriverente per via di camouflage, quando il viso era il suo (Autoportrait (déguisé en curé), 1945) e nel ritratto altrui. Come nel celebre Duchamp nei panni del suo alter ego femminile Rose Selavy (Rrose Sélavy (Marcel Duchamp travesti), 1921); o nelle finte lacrime di glicerina poste sul viso di Lydie, modella e ballerina di cancan (Larmes (Glass Tears), 1932). Il movimento Dada (nato nel 1916 a Zurigo) aveva intaccato il nuovo mondo per poi, dopo la seconda guerra, fare ritorno in quel di Parigi. Man Ray è stato figlio del suo tempo, agile d’intuito e maestro per metodo e intelligenza. Nel lavoro individua le novità. Le sale dedicate alle sue muse ne sono una riprova. Alla figura di Kiki (Alice Prin) si devono scatti noti come Noire et Blanche del 1926, ispirata a Constantin Brancusi e deplorevole per un mondo colonialista e razzista. Oppure Le Violon d’Ingres (1924), una ripresa della pittura classica e del Bagno turco di Jean-Auguste-Dominique Ingres. Sulla stampa di Kiki bellissima, con il turbante in testa e le braccia nascoste, Man Ray aveva disegnato con la mina a piombo e inchiostro due fori a f che fanno coincidere il corpo con un violino.

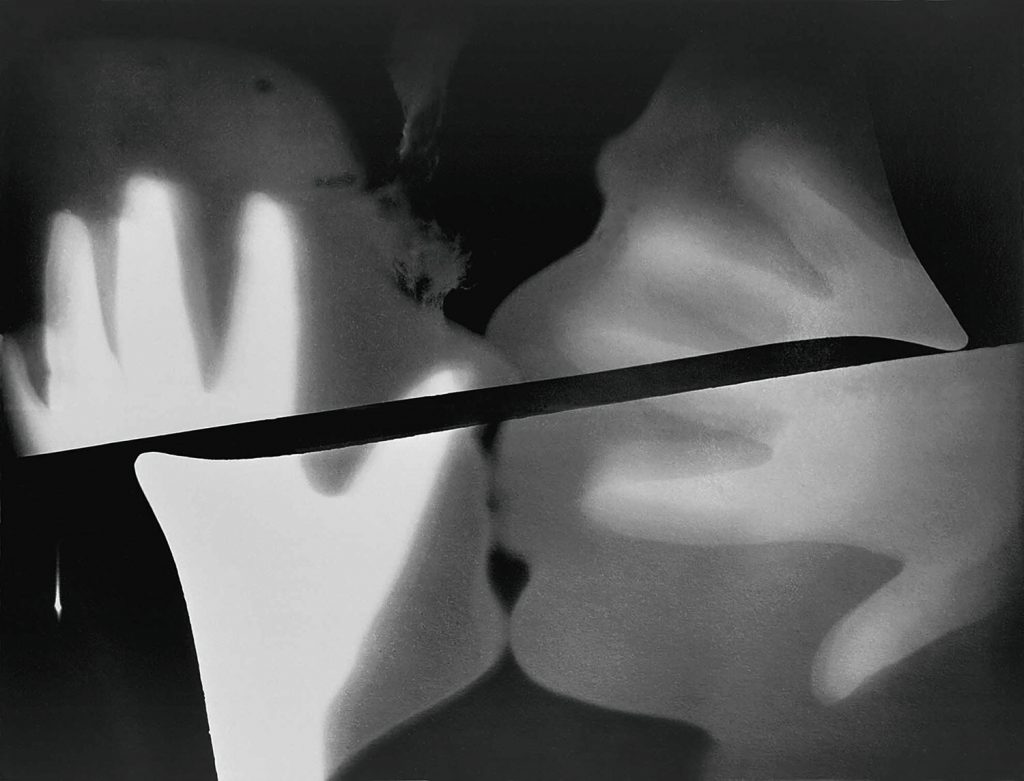

Rayographie “Le baiser”, 1922 © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Rayographie “Le baiser”, 1922 © Man Ray 2015 Trust, by SIAE 2025

Unità e rapporto, stima e formazione. Muse e modelle erano amanti mai fini a se stesse. Con Lee Miller, ad esempio – anch’essa fotografa e descritta quale “allieva che studiava fotografia con me” – scopre accidentalmente la tecnica della solarizzazione. Accesa per sbaglio la luce della camera oscura durante lo sviluppo, le parti non esposte del negativo (lo sfondo nero) sono colpite da una luce intensa che creava sulla stampa un contorno che delimita le zone chiare da quelle scure (Lee Miller, c. 1930). Il gusto consapevole della ricerca eleva la tecnica al gioco cosciente, come nella predilezione all’uso della doppia esposizione (non così semplice da realizzare all’ora), e nella manifestazione improvvisa di una via da perseguire. Le Rayografie, realizzate con qualsiasi oggetto gli capitasse sotto mano, sono, infatti, scoperte per caso: lavorando in una camera oscura improvvisata e rendendosi conto che alla luce di una lampada rossa a soffitto le forme degli oggetti si imprimevano sulla carta. Man Ray dava credito a ciò che trovava. Osservava, cercava muovendosi tra i temi classici del nudo e del ritratto, attraversando il cinema e la moda giudicata banale e scovando in essa l’indossatrice che doveva essere partecipe di un ritratto. Nel solco di un mondo in crisi c’era bisogno di essere insoliti senza cercare di essere originali, come amava dire, ma cercando di essere veri.