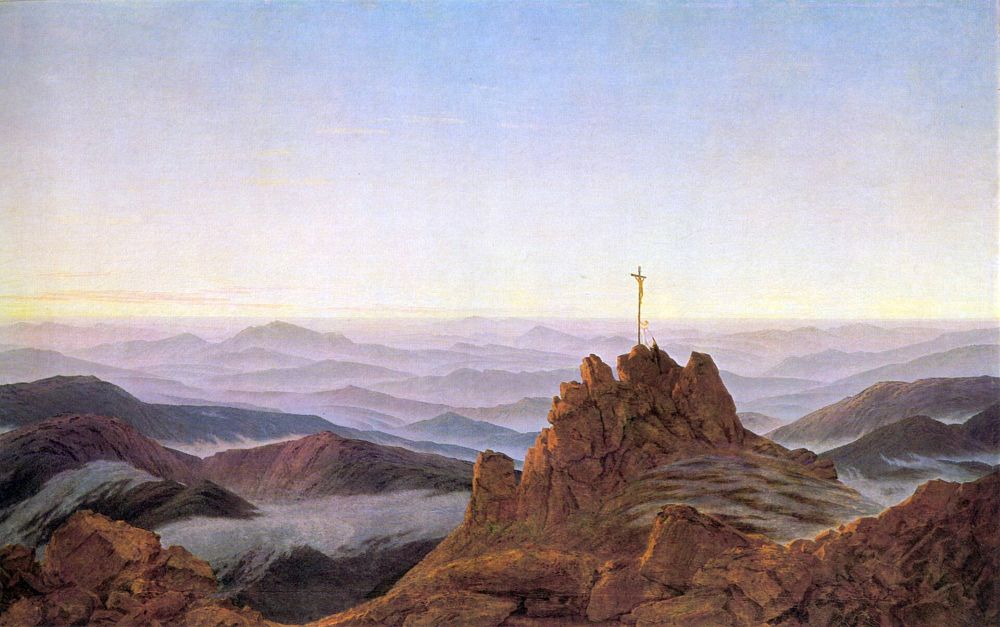

Caspar David Friedrich, Mattino sul Riesengebirge (Nationalgalerie, Berlino)

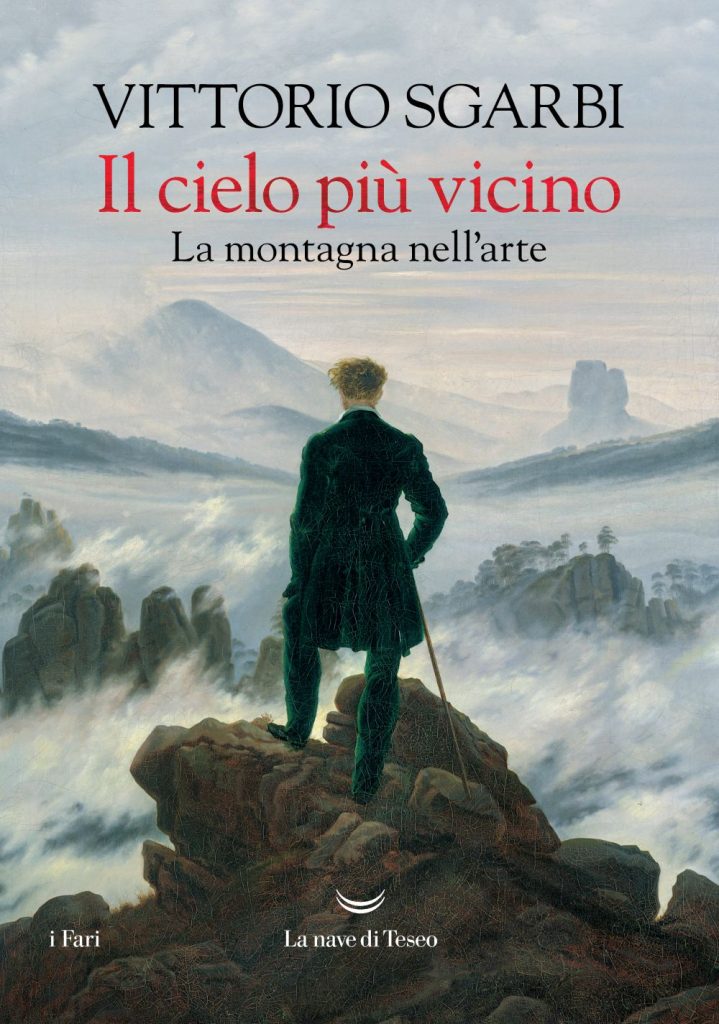

La copertina del libro

Ferdinand Hodler, Das Stockhorn, 1882-1883

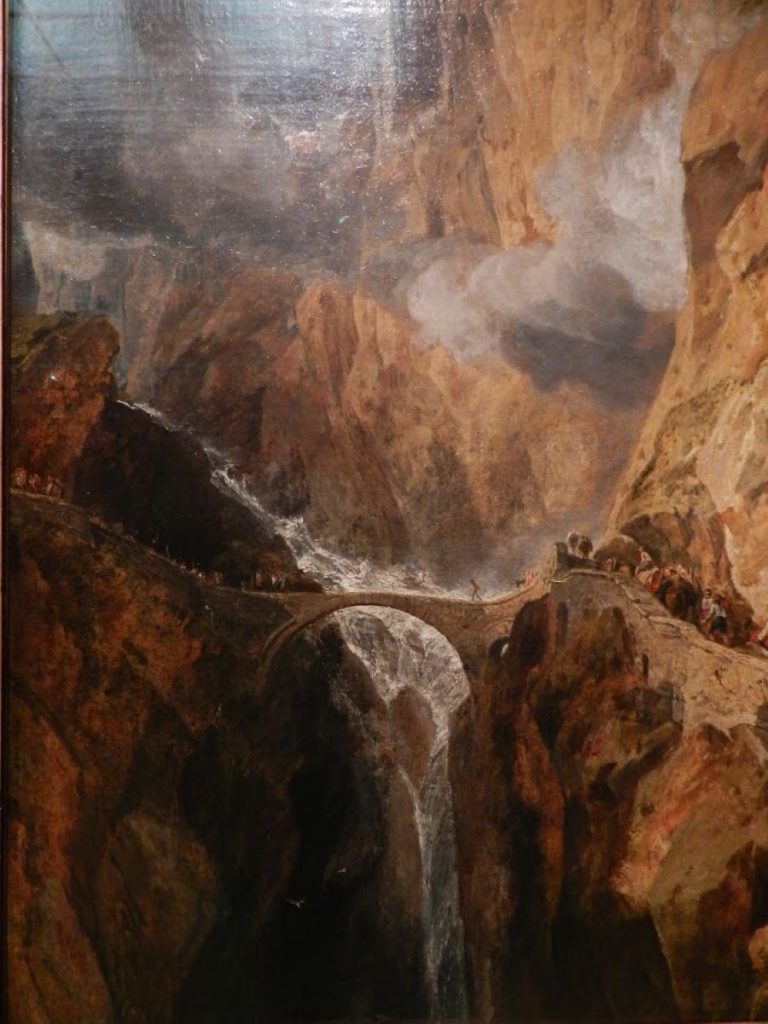

Il ponte del diavolo al San Gottardo di William Turner (1803)

Giotto, Storie di Francesco, basilica superiore di Assisi, jpeg

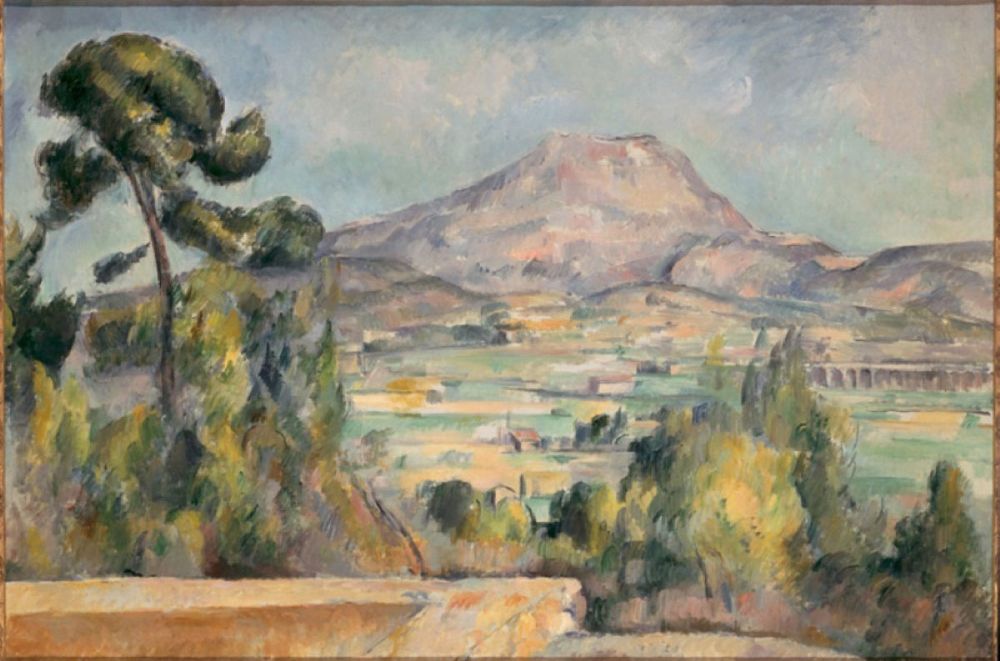

Paul Cézanne, Montagne Sainte Victoire (1890 circa) al Museìe d’Orsay di Parigi

Andrea Mantegna, Orazione nell’orto

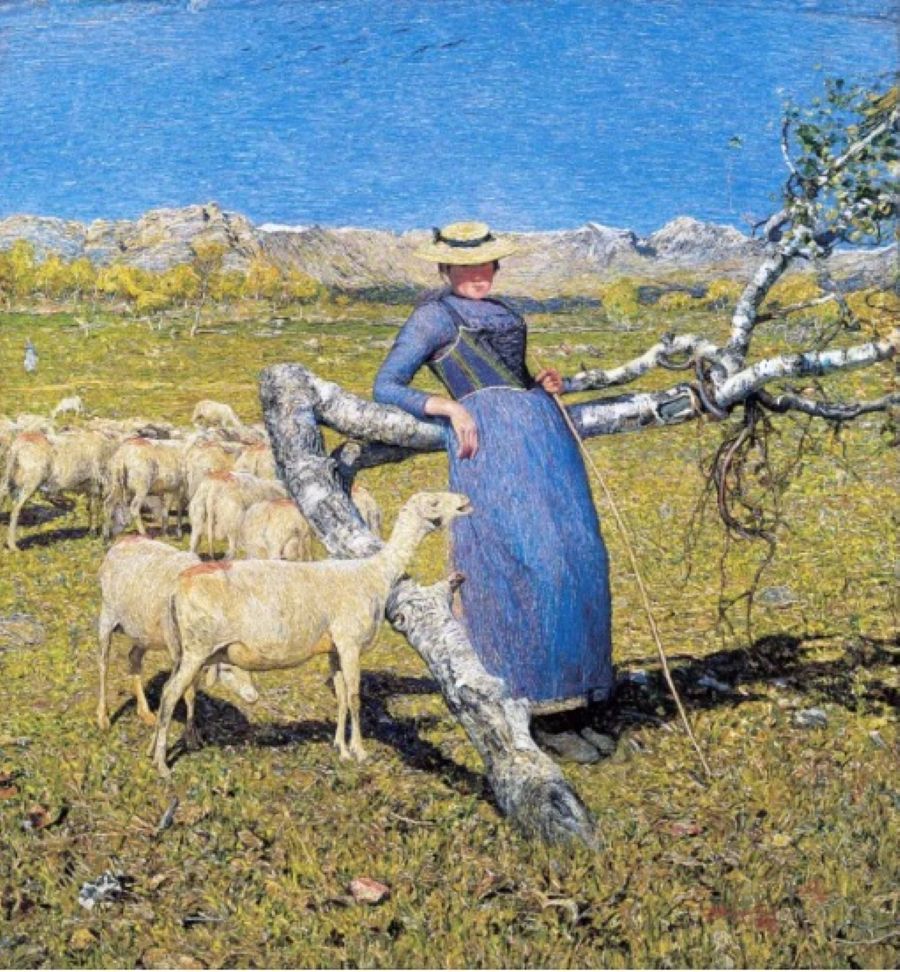

Giovanni Segantini, Pomeriggio sulle Alpi

Leonardo da Vinci, Vergine delle Rocce (Louvre)

Ubaldo Oppi, Ragazza cadorina

Italo Mus, Il Dente del gigante

Vittorio Sgarbi

Montagne come creazioni di un Dio che diventa artista. Montagne come luoghi di elevazione spirituale, ritratte dal pennello del pittore. Montagne come espressione dell’anima di chi dipinge. Ci sono tutte queste chiavi di lettura nel libro Il cielo più vicino. La montagna nell’arte di Vittorio Sgarbi, fresco di stampa da La nave di Teseo (pp.304, 20 euro). Un volume che è un viaggio avvincente lungo sette secoli di pittura italiana per incontrare gli artisti che hanno rappresentato le vette nei loro quadri. Nella scelta delle opere, il filtro è quello dell’autore, critico e storico d’arte, nonché abile divulgatore. Ci sono gli imprescindibili, ossia i giganti della storia dell’arte che tutti conosciamo, ma anche qualche artista meno noto e amato da Sgarbi.

Si incomincia con Giotto che l’autore definisce «il primo pittore moderno (…) il primo ad aver raccontato i sentimenti dell’uomo, incastonati dentro una narrazione». Significativa è la scena in cui San Francesco si inginocchia a pregare verso la montagna e l’acqua sgorga salvando l’assetato (da Storie di San Francesco, Basilica superiore di Assisi). Il santo sembra quasi pregare la montagna, che «avvicina Francesco a Dio, abbassa il cielo, innalza l’uomo». È un elemento narrativo potente, il tramite della ricerca umana del divino.

Una montagna pietrosa, che si staglia alle spalle di una città, è lo sfondo di un quadro in cui si vede Cristo al Getsemani che guarda gli angeli, i quali recano già i simboli della passione. Siamo nel 1460 circa quando Andrea Mantegna dipinge Orazione nell’orto (National Gallery, Londra). Ai piedi delle montagne, avanza Giuda con i soldati. Le cime sono macigni, che sovrastano i personaggi; il paesaggio «partecipa al dramma, all’angoscia di Gesù». Anche Leonardo da Vinci restituisce nelle sue opere uno sguardo sulla natura, ricco secondo Sgarbi di curiosità e attenzione, per le sue infinite forme. Non solo della flora e della fauna, ma anche dei ghiacciai e delle montagne, che spesso sono le quinte del dipinto. Nella Vergine delle rocce (Louvre, Parigi), per esempio, la Madonna è seduta in una grotta con stalattiti e rocce. «La montagna e la natura in generale sono un mistero da penetrare, come un impervio percorso in cui addentrarsi», scrive Vittorio Sgarbi.

La copertina del libro

La copertina del libro

Dopo un capitolo dedicato al ferrarese Ortolano, l’autore si sofferma su Albrecht Dürer, che ha lasciato una serie di acquarelli relativi al suo viaggio a Venezia nel 1495, autentiche cartoline del Trentino, dei suoi borghi e delle montagne. Si prosegue con Giovanni Bellini, Giorgione e Tiziano, poi col meno noto Andrea Donducci, detto il Mastelletta. Con William Turner approdiamo nel Settecento, secolo in cui il paesaggio vene riscoperto attraverso il filtro del Romanticismo. Non è più la natura bucolica di ispirazione classica. La montagna con i suoi dirupi, le voragini, i picchi che si innalzano aguzzi, suscita soggezione nell’uomo, così piccolo e fragile innalzi alla sua grandezza. Nasce così il sentimento del sublime. Il ponte del diavolo al San Gottardo del 1803 (Schorr collection) ritrae piccolissime figure umane quasi si perdono di fronte alla grandezza del paesaggio montano, dell’acqua che scende furiosa e del baratro che si apre sotto il ponte. «Qui la potenza di Dio che ci minaccia è la stessa natura, che ha smesso di essere idillio, conforto, ed è pura, indeterminata potenza», commenta Sgarbi.

La visione romantica della natura, che suscita piacere ma anche sgomento, si ritrova anche in Caspar David Friedrich. Fra i vari quadri citati nel libro evitiamo il fin troppo celebre Viandante sul mare di nebbia – l’opera più rappresentativa di Friedrich – e puntiamo su Mattino sul Riesengebirge (Nationalgalerie, Berlino) dove il pittore ritrae un’impresa alpinistica: un uomo e una donna nel momento in cui giungono in vetta al monte che oggi si trova nell’attuale Repubblica Ceca, dove c’è un crocifisso. «L’anima di Friedrich è profondamente cristiana e la sua concezione della natura, con il suo grandioso respiro, corrisponde perfettamente al limite dell’uomo di fronte all’immensità del divino», scrive Vittorio Sgarbi.

Il percorso prosegue con Paul Cézanne e l’iconico Mont Saint-Victoire che il pittore continua riprodurre in tanti suoi quadri, come se fosse “una meditazione zen”, una ripetizione ossessiva che però, secondo l’autore, riesce a essere originale. Da questa contemplazione si passa alla montagna che diventa proiezione di uno stato d’animo in Vincent van Gogh, che «non dipinge la realtà di un paesaggio, di un cielo, ma la propria condizione interiore».

La montagna è dimensione dell’anima anche in Giovanni Segantini. Le vette e il mondo dei montanari sono spesso protagonisti della produzione dell’artista, che ha vissuto a lungo in Engadina. In Pomeriggio sulle Alpi del 1892 (Ohara Museum of Art, Kurashiki) è raffigurata una pastorella con le pecore, appoggiata a un albero, con le montagne sullo sfondo. Non c’è contrasto fra la donna e il paesaggio, è perfettamente inserita in un contesto che le appartiene. «La montagna è il ventre che accoglie uomini e animali», commenta il critico d’arte.

Dopo l’immancabile cantore svizzero delle Alpi, Ferdinand Hodler, e il suo connazionale Arnold Böcklin, l’autore si concentra sul Novecento, allargando lo sguardo dalla montagna al paesaggio. È un secolo denso di idee, di correnti, di stili e di scuole, e di un’infinità di pittori. Ma è anche l’era dei manifesti, della montagna che diventa soggetto di campagne pubblicitarie per richiamare i turisti. Sgarbi cerca di offrirci un filo conduttore in questo mare magnum di vedutisti, surrealisti, simbolisti, naturalisti.

Graziosa è la Ragazza cadorina del 1929 (collezione privata) di Ubaldo Oppi, che rifugge dalle avanguardie e da scelte estreme che impongono uno sforzo di fantasia per identificare la sagoma della montagna nel quadro. Qui la ragazza, dipinta con realismo, e la montagna sono un tutt’uno. La bellezza delle Dolomiti e della giovane vanno a braccetto. In quest’ultima parte del libro, ci sono i trentini Depero, Wolf, e Garbari, il valdostano Italo Mus, ma anche Mario Sironi e Dino Buzzati. Si chiude con uno sconfinamento nella fotografia, con Luigi Ghirri e la sua Alpe di Siusi, accattivante come una pubblicità ma anche emblema dell’anelito dell’uomo d’oggi verso la montagna che diventa luogo di sport, svago, piacere, o vetta in cui avvicinarci al divino, al cielo, a seconda delle idee di ciascuno.