Durante il Rinascimento e il Barocco, soggetti di origini africane compaiono nell’arte italiana con una certa frequenza, dai magi ai paggi e alle ancelle dalla pelle scura. La forma scultorea più comune a raffigurarli nel XVIII secolo era la statuaria dei “mori”, presente nelle arti decorative e in architettura. Reggendo un piatto, un’urna o un vaso, e spesso vestiti con costumi moreschi o turchi, queste figure rimandavano ai servitori che lavoravano come paggi, valletti e valletti di camera e che indossavano infatti i copricapi piumati e i turbanti, in voga all’epoca, sempre ridotti a gusto orientalista, ad aneddotico dettaglio domestico e privi di dignità individuale, relegati a simbolo dell’opulenza del committente.

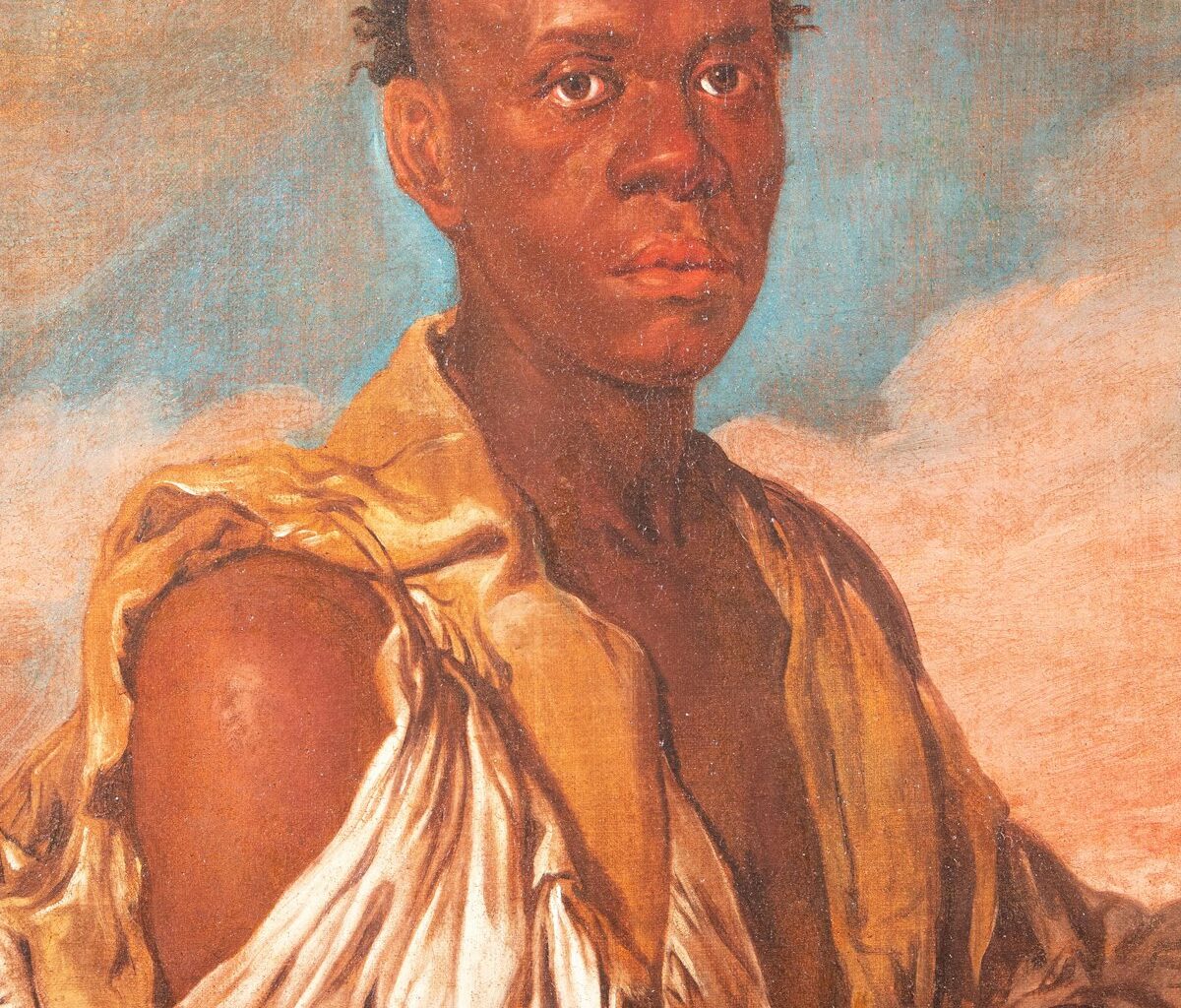

Il mendicante di Ceruti, vestito di stracci, si pone in netto contrasto con questa impostazione, al tempo maggioritaria.

La reputazione del pittore, attivo nell’Italia settentrionale nel XVIII secolo, è infatti incentrata sui suoi dipinti di individui solo apparentemente umili, che egli raffigura non come figure comiche e disumanizzate, ma come persone, come parte degna di quel popolo operoso da cui sarebbe emersa a breve la grande borghesia europea. I suoi dipinti di mendicanti sono pietre miliari nella storia dell’arte del continente, notevoli per la loro schiettezza e per la grande dignità umana che l’artista conferiva ai subalterni di un feudalesimo sulla via del tramonto.