Osservare e studiare una Supernova, cioè una stella che esplode e raggiunge una magnitudine tale da essere osservata, non è una novità assoluta. Ma quella che tramite il Very Large Telescope (VLT) dello European Southern Observatory (ESO) è stata immortalata rappresenta una novità assoluta. A partire dalla forma e, di conseguenza, dal suo evolversi.

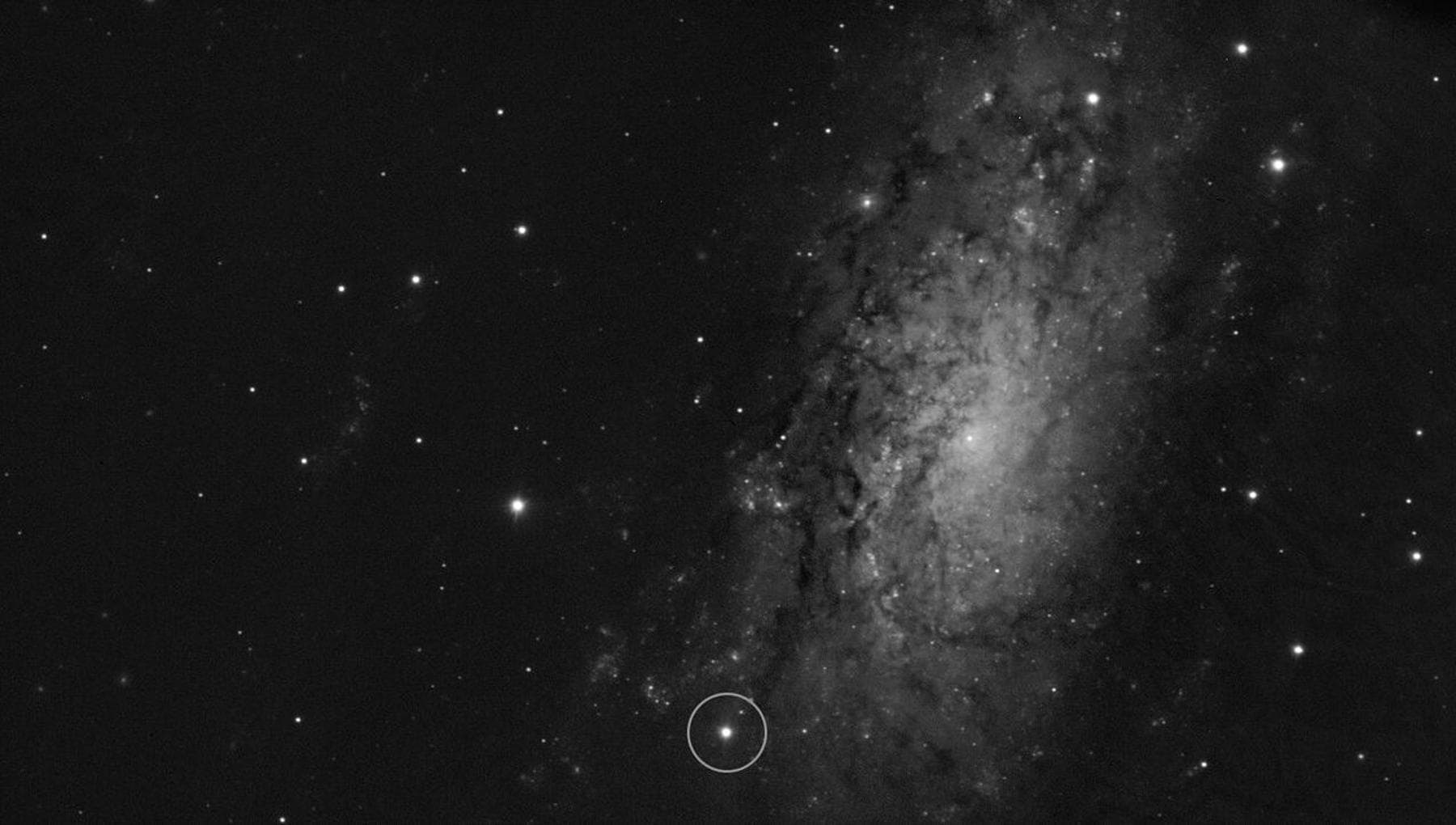

Gli astronomi dell’ESO l’hanno osservata durante la fase iniziale dell’esplosione; è la supernova SN 2024ggi, nella nella galassia NGC 3621, che si trova a circa 22?milioni di anni luce dalla Terra.

Il rilevamento da parte di VLT, un sistema formato da 4 telescopi principali e 4 secondari collocati al Cerro Paranal, in Cile a 2.640 metri di altezza, è avvenuto a poche?ore dalla scoperta dell’evento: Yi Yang, assistente all’Università Tsinghua di Pechino, era appena arrivato a San Francisco e sapeva che doveva agire rapidamente. Dodici ore dopo aveva già inviato una proposta di osservazione all’ESO, che è riuscito a puntare il telescopio VLT .

In questo breve intervallo di tempo, il team è riuscito a osservare quella che è definita “fase di breakout”, cioè il momento in cui l’onda d’urto generata dal collasso del nucleo stellare attraversa la superficie della stella progenitrice.

Una forma piuttosto strana

Di solito le supernove hanno forma pressappoco sferica. Una di queste, forse la più celebre, è quella che è stata osservata per la prima volta in diretta, tramite strumentazioni scientifiche presso i laboratori di mezzo mondo: la 1987 A, nella Nube di Magellano. Un evento visibile sulla Terra il 23 febbraio 1987, ma che si era verificato 168.000 anni fa.

E’ il tempo che ha impiegato la luce, alla sua velocità, di mostrarcela. La SN2024gge, è stata osservata “quasi in diretta”potendo svelare la sua forma durante l’esplosione iniziale, che presenta una forma non sferica, ma allungata, simile a un’oliva. Man mano che l’espansione proseguiva e la materia espulsa interagiva con gli strati esterni e l’ambiente circostante, la forma tendeva poi ad appiattirsi, anche se mantenendo lo stesso asse di simmetria. La stella progenitrice aveva una massa stimata tra 12 e 15?volte quella del Sole e un raggio circa 500?volte maggiore. Un’osservazione di grande aiuto per rispondere alle domande su come le stelle dette “massicce” esplodano come “supernove”.

La curiosa geometria dell’esplosione

“La geometria di una supernova fornisce informazioni fondamentali sull’evoluzione stellare e sui processi che portano a questi fuochi d’artificio cosmici” – spiega Yang. I meccanismi esatti alla base delle esplosioni di supernova delle stelle massicce con una massa superiore a otto volte quella del Sole, sono ancora oggetto di dibattito tra gli astrofisici. E la SN2024ggi ne è un classico esempio: il suo astro progenitore era una stella supergigante rossa, con una massa da 12 a 15 volte quella del Sole e un raggio 500 volte maggiore.

Grazie alla tecnica della spettropolarimetria applicata al VLT, che misura la polarizzazione della luce a diverse lunghezze d’onda, è stato possibile dedurre indirettamente la geometria del materiale espulso: l’analisi dei dati ha mostrato un grado di polarizzazione della luce coerente con una configurazione allungata lungo un asse privilegiato.

“Una stella, durante la sua esistenza – spiega Walter Riva, Direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, a Genova, e Direttore di Cosmo 2050 – mantiene la sua forma sferica grazie a un equilibrio molto preciso tra la forza gravitazionale, che tende a comprimerla, e la pressione di radiazione generata dal suo motore nucleare interno, che tende invece a espanderla. Quando esaurisce la sua ultima fonte di combustibile, il motore nucleare inizia a perdere potenza. Nelle stelle più massicce, il nucleo della stella morente collassa, i gusci di materia che lo circondano cadono su di esso e rimbalzano. Questo shock si propaga verso l’esterno, distruggendo la stella in poche decine di secondi: è la supernova”.

Ma in questo caso l’esplosione ha una simmetria assiale, piuttosto che sferica, fin dal suo inizio: una struttura a “barile”, o a “oliva”, che si espande e poi si appiattisce. Il fatto che l’asse di simmetria rimanga costante mentre la forma evolve, indica che le condizioni interne alla stella o del suo nucleo al momento del collasso potevano avere una direzione preferenziale, oppure che la stella stessa avesse una rotazione significativa o un campo magnetico orientato.

Il segreto? La spettro-polarimetria

Secondo gli astronomi autori dello studio, questa configurazione geometrica ha implicazioni importanti: i modelli che assumono un’espansione perfettamente sferica vanno rivisti, perché la presenza di un’asimmetria iniziale suggerisce che alcuni meccanismi (rotazione, instabilità convettive, campi magnetici) potrebbero svolgere un ruolo maggiore di quanto non si pensasse.

Aver scoperto che la fase di breakout ha forma non sferica implica che la distribuzione della massa e la dinamica dell’esplosione siano più complesse di quanto un modello semplice e sferico possa descrivere. Dal punto di vista osservativo, l’impiego della spettro-polarimetria rappresenta un ruolo chiave. Anche se la stella che esplode appare come un singolo punto, la polarizzazione della sua luce contiene indizi nascosti sulla sua geometria.

“Questa scoperta ridefinisce la nostra comprensione delle esplosioni stellari – commenta il coautore dello studio e astronomo dell’ESO Ferdinando Patat – E ci ricorda che la curiosità, la collaborazione e l’azione rapida possono confermare le nostre intuizioni sulla fisica che modella l’Universo”. In questo modo, gli astronomi hanno scoperto che l’esplosione iniziale aveva la forma di un’oliva. Man mano che l’esplosione si è propagata verso l’esterno ed è entrata in collisione con la materia circostante la stella, la forma si è appiattita, lasciando invariato l’asse di simmetria: “Questi risultati – ha aggiunto Yang – suggeriscono un meccanismo fisico comune che guida l’esplosione di molte stelle massicce verso una simmetria ben definita, che agisce su larga scala”.