«O tempora! O mores!» Queste parole, pronunciate al tempo di Catilina, da Cicerone fustigarono i costumi corrotti della repubblica che ne minavano le fondamenta e oggi i comportamenti autoritari di certi capi di governi che minano la vita democratica dei loro paesi.

Dunque il film di Fiorella Infascelli arriva come una manna dal cielo. Rappresenta un monito a mantenere saldi i principi basilari del diritto e della morale che sembrano eclissarsi sempre più dalla vita politica delle nostre società. E lo fa riportandoci indietro nella memoria agli anni in cui lo stato nel nostro paese fu capace di affrontare sfide che garantirono alla democrazia di funzionare. E che oggi più che mai parlano alla nostra sensibilità di cittadini.

La Camera di consiglio racconta i 36 giorni vissuti dagli 8 giurati che in quel periodo di tempo, alla fine degli anni ’80, condannarono più di 470 imputati accusati di essere il cuore pulsante della mafia siciliana. Un bunker fu costruito appositamente dentro il carcere dell’Ucciardone per ospitarli. Dopo che i giudici Falcone e Borsellino, lavorando assieme, ebbero scoperchiato la cupola dell’organizzazione mafiosa e istruito il processo più grande del mondo, il famoso maxiprocesso di Palermo, (un’operazione che la regista ha affrontato in modo del tutto originale nel suo precedente film Era d’estate) i giurati furono chiamati a giudicare gli imputati e a comminare le pene. Il loro incontro avvenne dopo un iter processuale che durò dal febbraio 1986 al dicembre 1987 e culminò con 346 condanne, 114 assoluzioni, 19 ergastoli e un totale di 2265 anni di carcere.

Ma questo non è un film sulla mafia, ma sul coraggio civico e morale di 6 giurati popolari e 2 giudici togati i quali scelsero di portare a termine questo pericoloso compito per compiere un atto di giustizia per il quale non solo essi stessi furono minacciati, ma anche le loro famiglie. E di questo sentirono il peso e la responsabilità.

È evidente dai dialoghi recitati in maniera stringata, essenziale, realistica, in alcuni casi anche molto toccante, che la perplessità, la paura, l’incertezza serpeggiarono tra di loro. Tuttavia la scelta sofferta di fare la cosa giusta venne presa con coraggio e questi «cittadini» optarono per il bene comune rispetto all’ «utile particolare». Erano persone comuni, che avevano la loro vita, il loro lavoro, sogni, affetti, aspirazioni, speranze: un’ostetrica, due insegnanti, una giovane commerciante, un bancario e un impiegato pubblico. Con grande coraggio, dignità e rigore morale si batterono contro il cancro mafioso che indisturbato ammorbava il paese da lunghi anni.

Ma nel film non si insiste enfaticamente sul loro eroismo, ma sul senso di responsabilità che li animò. C’è una tensione dialettica continua tra cittadini e istituzioni, tra legge e giustizia, tra sentimenti e dovere.

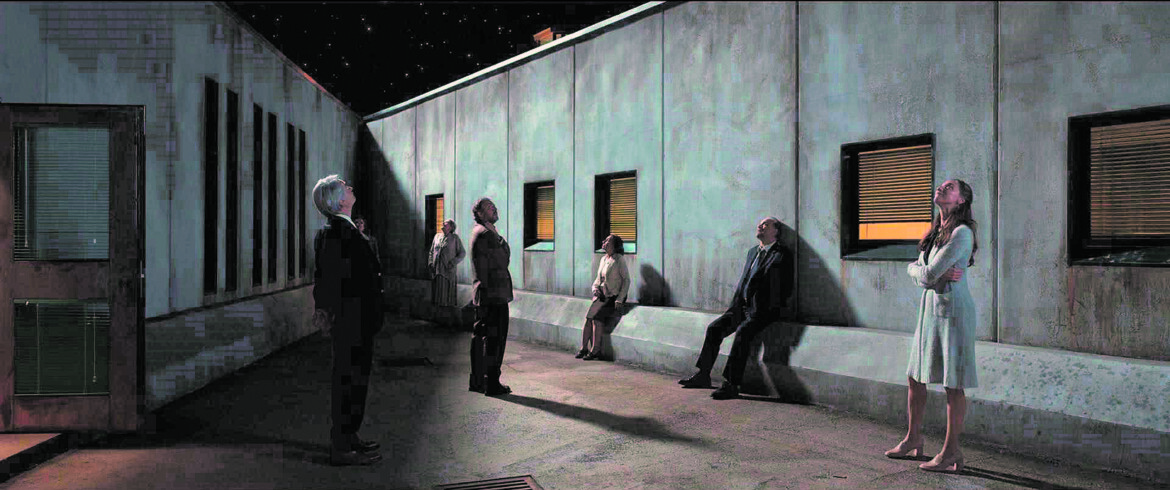

Che questo sia un film che riporta in primo piano le scelte morali è dimostrato dal fatto che quasi all’inizio la voce di un giurato pronuncia la frase «Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me» che è l’inizio della conclusione della Critica della ragion pratica di Immanuel Kant, pubblicata nel 1788. A precedere queste parole il filosofo aveva scritto: «Due cose riempiono l’animo di ammirazione e di venerazione sempre nuove e crescenti quanto più sovente e a lungo si riflette sopra di esse…». Quest’opera rappresentò il primato dell’azione morale che rende l’uomo libero.

In questo film, girato completamente in interni, i giurati non possono comunicare con l’esterno e con le proprie famiglie: sono senza giornali, radio, tv, telefono, È fortemente claustrofobico. Si può notare tuttavia che l’oppressione delle pareti che avvolge i personaggi è inversamente proporzionale al rafforzamento progressivo della consapevolezza morale di ognuno di loro di stare compiendo un dovere civico, assolutamente indispensabile alla democrazia del paese. I componenti della giuria attraverso l’esame della legge esterna vengono a termini con quella interiore, la legge morale che li responsabilizza nei confronti della società circostante. E che li rende liberi. La recitazione corale di attori di grande talento, diretti da Fiorella Infascelli ci regala un film di grande intensità. Claudio Bigagli, Stefania Blandeburgo, Anna Della Rosa, Rosario Lisma, Betty Pedrazzi, Roberta Rigano sono coordinati dalle competenze giuridiche degli splendidi Massimo Popolizio e Sergio Rubini che interpretano rispettivamente il giudice a latere (Pietro Grasso) e il presidente della giuria (Alfonso Giordano).

Viene fatto di pensare a due film che riportano in primo piano il lavoro dei giurati. Il primo del 1957 è La parola ai giurati (12 Angry Men) di Sidney Lumet dove la tenacia di Henry Fonda convince tutti gli altri dell’innocenza dell’imputato, ricordandoci che la giustizia, quella misurata nasce dal rigore della legge, ma anche dalla passione e non da un desiderio di vendetta, concetto che anche La Camera di consiglio più volte evoca attraverso la ricerca di prove che devono consustanziare la condanna certa. Il secondo è quello recente del 2024 di Clint Eastwood Giurato #2 (Juror # 2) dove il rapporto tra legge e giustizia ripropone all’attenzione un tema di grande importanza anche nel film di Infascelli. Questi film però enfatizzano il ruolo essenziale di un solo personaggio a cui è demandata la responsabilità delle decisioni finali, mentre nel film di Infascelli la responsabilità è collettiva pur sottolineando la tensione morale di ogni singolo giurato, combattuto tra la dimensione sociale e le scelte private. Ogni individuo gioca un ruolo essenziale nel mosaico delle decisioni che si costruiscono giorno dopo giorno. E di nuovo torna in primo piano un altro concetto kantiano: quell’«individuum ineffabile» che vive qui in una temporalità amniotica, apparentemente sospesa. Il tempo che assieme allo spazio, in Immanuel Kant è una delle categorie che permettono di percepire il mondo e sembra apparentemente fermo, immobile dentro le mura del bunker. In realtà lavora all’interno delle coscienze e apre varchi sempre più ampi nella consapevolezza di star giocando un ruolo decisivo per la democrazia del paese.

La sceneggiatura di questo film scritta da Fiorella Infascelli con Mimmo Rafele è potente senza essere enfatica e ci restituisce un quadro storico ben preciso: è un film sui pericoli che, nel nostro paese immobile, a tratti perfino paludoso, il giudicare, come scelta morale, riveste nel mantenere salda e sicura la convivenza civile. È una forma di resistenza al tracollo della democrazia e dello stato di diritto. Questa sceneggiatura ci riporta a quel cinema dell’impegno civile che è stato uno dei punti più gloriosi della nostra cultura.

Il modo in cui questo film è stato girato, insieme all’originalità della fotografia, delle scene e dei costumi enfatizzano come la camera di Infascelli non sia mai intrusiva nei confronti dei personaggi, ma scavi dentro i loro dubbi, li accompagni, li segua in maniera sobria, ma decisa, sempre umana, quasi li volesse accarezzare nelle loro indecisioni senza indulgere in giudizi sommari, in estetismi inutili o in facili commozioni. I protagonisti di questa storia non sono mai usati come mezzi, ma kantianamente sempre come fini. Non sono mezzi narrativi, ma fini che la macchina da presa continua a definire e ridefinire in un processo dialettico di crescita altalenante tra consapevolezza individuale e collettiva. Inoltre last but definitely not least, è un film diretto da una donna che non a caso fa della coralità della recitazione un elemento fondamentale, ma che addita alla nostra attenzione come la presenza delle donne in questo maxiprocesso sia davvero minima, se non inesistente. Quando una delle giurate, interpretata da Betty Pedrazzi, parlando con un suo collega sottolinea come in tutta la pletora di uomini presenti in aula tra imputati, avvocati e giornalisti non ci sia neanche una donna, il collega risponde che almeno nella giuria sono pari. Allora l’attrice, guardandolo con un sorriso ironico, fa tuttavia rimarcare, che anche lì quelli che dirigono la musica, i due giudici, sono però uomini.

Ci sono poi delle inquadrature piene di poesia, come nello stile di questa regista fin dal suo Zuppa di pesce: il cielo, un gatto nero che flessuoso appare e scompare, un giurato che suona l’armonica, le quattro donne che ballano, il desiderio del mare e del sorriso di Maria nelle parole del personaggio interpretato da Popolizio. Tutto ciò alleggerisce la tensione di un film girato esclusivamente in interni e descrive situazioni in cui i personaggi riescono a sorridere e a liberarsi a tratti dal fardello della responsabilità che li attanaglia. E c’è infine un’inquadratura fatta con un drone nella quale due giurati di sera vengono ripresi dall’alto e diventano sempre più piccoli sotto un cielo pieno di stelle fino a che, con un fermo immagine, sospeso nel tempo, appaiono in una cornice metafisico/surreale che ricorda i quadri di De Chirico o di Chagall. In seguito l’immagine ritorna in movimento e mostra le luci notturne di Palermo, «il cielo stellato sopra di me». La tensione tra il fuori e il dentro rispecchia non solo a differenza tra la società civile e il bunker, ma tra la legge esterna e quella interiore «la legge morale dentro di me».

Un film davvero kantiano dove la morale non scade nel moralismo e dove la coscienza dei personaggi acquista una consapevolezza progressiva. Non si possono inoltre non menzionare le musiche di Alessio Vlad, non invasive, efficaci e particolarmente poetiche nella scena del drone e del ballo delle giurate. Infine una parola sulla chiusa del film con il tango di Astor Piazzolla Libertango che già nel titolo è tutto un programma e che con la sua sensualità rimanda al significato globale di questo film. Questa versione del tango si apre con un applauso, che è un tributo al coraggio civile dei giurati e al loro lavoro; poi con il suo incedere incalzante, diventa un imperativo all’agire, alla vitalità dell’esserci per cambiare lo status quo. Un richiamo alla forza, al coraggio di agire quando le situazioni diventano intollerabili per una democrazia che voglia definirsi tale.