Matto come il Cappellaio di Alice, ma abile come un tornitore esperto. Il brand fondato da Alessi e Iacchetti vuole conservare integra la creatività grazie a gesti antichi e visioni radicali.

The Last Pot, l’ultima collezione de Il Tornitore Matto, è stata presentata alla Biblioteca Ostinata durante il Fuori Salone 2025. Foto Matteo Bellomo

The Last Pot, l’ultima collezione de Il Tornitore Matto, è stata presentata alla Biblioteca Ostinata durante il Fuori Salone 2025. Foto Matteo Bellomo

Tornare alle origini del design, o meglio, di un progetto creativo. Per rivendicare la libertà delle idee prima delle regole del mercato. Questo in estrema sintesi il principio alla base de Il Tornitore Matto, brand nato da un’intuizione di Alberto Alessi che si pone come una piattaforma di sperimentazione radicale, uno spazio che offre la possibilità di stabilire un primato della cultura del progetto rispetto alle richieste del mercato.

Sviluppato in collaborazione con Giulio Iacchetti, Il Tornitore Matto è nato nel 2023. La prima collezione ha coinvolto nove autori, tra cui lo stesso Iacchetti, che hanno dato vita a una linea di oggetti per la casa e la tavola. Il nuovo capitolo nella storia di questo brand si chiama The Last Pot e consiste in una collezione di urne cinerarie progettate da diversi designer internazionali: Michael Anastassiades, Audrey Large, David Chipperfield, Daniel Libeskind, Naoto Fukasawa, Philippe Starck, Mario Tsai, Michele De Lucchi, EOOS, Giulio Iacchetti. Ed è proprio quest’ultimo a raccontarci la filosofia del brand.

Giulio Iacchetti. Foto Fabrizia Paris

Giulio Iacchetti. Foto Fabrizia Paris

Perché è necessario creare uno spazio di libertà all’interno del mondo del design?

In realtà, è necessario creare uno spazio di libertà in ogni disciplina, perché ogni disciplina necessita di spazi di ricerca pura, di radicalità. Poi i progetti che si concretizzano passano a una stagione di organizzazione, di ordinarietà, di programmazione. Tutte parole che raffreddano certi slanci e certi spunti.

Qualsiasi impresa di successo – che si tratti di fondare riviste o di aprire un ristorante – prima o poi viene in qualche modo intrappolata all’interno di un programma di marketing che comincia a rendere ordinario quello che invece dovrebbe essere considerato sempre straordinario, cioè il fiorire di un’idea, il suo sviluppo, contrastare anche le regole di richiesta immediata di una domanda di mercato. Da una parte c’è un bisogno, impossibile da contenere, di dare spazio alla creatività, alla progettualità libera. Dall’altra parte c’è la necessità di ottemperare ai bisogni del mercato.

Quindi cosa possiamo fare? Ogni volta non dobbiamo farci ritrovare là dove ci aspettano. Alberto Alessi non si è fatto trovare all’appuntamento ordinario, ma con un nuovo brand, un nuovo logo, un Tornitore che è matto come il cappellaio di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Che cosa ha imparato dal passato Il Tornitore Matto e che cosa può insegnare al futuro, secondo voi?

Penso che prima di tutto abbia imparato dal passato la tecnica. La tornitura in lastra è una procedura che ha attraversato le epoche storiche per arrivare ancora a noi oggi fresca. Non è un atteggiamento di tipo nostalgico o retrò, perché la tecnica, pur essendo quasi millenaria, in realtà è ancora contemporanea.

Il secondo focus è che a tutti i progettisti abbiamo sempre chiesto di mettersi a fianco dell’artigiano che lavora, perché così riesce a capire meglio le giuste istanze che l’artigiano pone nella trasformazione del materiale. Abbiamo dato voce a un’altra condizione necessaria: ogni designer non è un’entità a sé stante che si muove in un’estrema anarchia, deve sempre necessariamente stabilire un dialogo fecondo con chi realizza, con chi produce. È dal dialogo che nascono il raggio di una determinata curvatura, lo spessore del materiale, la possibilità tecnica che non va mai contrastata in buon senso.

Quindi Il Tornitore Matto è una sorta di scuola, perché in qualche modo impone gentilmente di mettersi in dialogo e corrispondenza con l’artigiano che lavora. Questo dà l’idea di un movimento organico tra azione della mano e azione del pensiero. Il dialogo è sempre alla base del buon design.

La prima collezione del brand è stata presentata al Fuorisalone 2023, nel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda. Foto Gaia Anselmi Tamburini

La prima collezione del brand è stata presentata al Fuorisalone 2023, nel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda. Foto Gaia Anselmi Tamburini

Che cosa accomuna i designer che hanno partecipato ai progetti?

Ci siamo affidati alla capacità di selezione di Alberto Alessi. Alcune proposte sono venute da me, ma nella seconda collezione è stato un movimento molto libero di Alberto nell’individuare e scegliere compagni di progetto di una vita, come Philippe Starck o De Lucchi, oppure più recenti come Fukasawa.

Per The Last Pot la spinta è stata la domanda “perché disegnare un’urna?” a cui si è risposto con dei compagni di viaggio in grado di interpretare al meglio un tema così delicato. Volevamo stare 1000 miglia distanti da atteggiamenti leggermente ironici o troppo leggeri, evitare di percorrere strade di oggetti pseudo liturgici o troppo afferenti a una tradizione iconica dell’arte cimiteriale, che di arte ha proprio poco. Volevamo dei risultati rispettosi del tema della funzione, ma nel contempo innovativi e contemporanei.

Mi piace pensare che ci siano stati un saper leggere nelle storie di ognuno, una capacità di proiettare, di interiorizzare il messaggio e di restituire un progetto concreto: un vaso per contenere delle ceneri, rispettoso della funzione, ma anche innovativo e affrontato con coraggio.

Teardrop. Giulio Iacchetti per The Last Pot. Foto Claudia Zalla

Teardrop. Giulio Iacchetti per The Last Pot. Foto Claudia Zalla

Qual è l’innovazione di The Last Pot?

Non c’è mai stata una proposta così organica e con un ventaglio di interpretazioni espresse da personalità così importanti. Inoltre, punta l’attenzione sul tema che non ci sono aziende dedicate a svolgere e a portare avanti un prodotto del genere, se non appunto chi si occupa di arredo arte cimiteriale, con tutti i limiti del caso. Siamo andati a riempire una sorta di vuoto riferito a questo tipo di progetto.

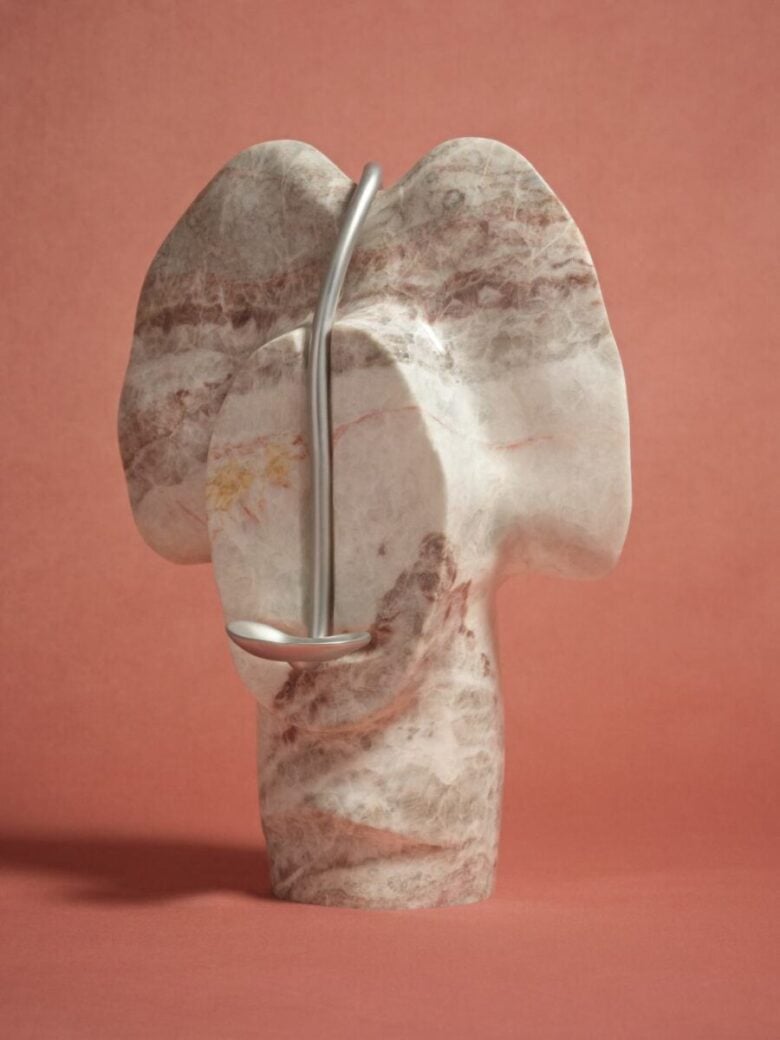

Swang Song. Michael Anastassiades per The Last Pot. Foto Claudia Zalla

Swang Song. Michael Anastassiades per The Last Pot. Foto Claudia Zalla

Le urne cinerarie rappresentano un formidabile punto d’arrivo: una collezione così intensa, così piena di significati, così emozionante, accompagnata anche da un bellissimo libro curato da Federica Sala e per i tipi della Corraini. Abbiamo raccolto tanti consensi. Forse adesso il problema del Tornitore Matto, ma lo dico con un sorriso sulle labbra, è: “Cosa possiamo fare dopo aver affrontato le urne cinerarie?”. Lo troveremo un altro obiettivo, anzi, stiamo già pensando a un terzo capitolo.

Il Tornitore Matto: dalla tavola all’urna, l’obiettivo è dare spazio alla cultura del progetto – foto e immagini