Caricamento player

Il 20 novembre del 1975, cinquant’anni fa, moriva il dittatore spagnolo Francisco Franco: aveva 82 anni ed era ancora in carica. Governò in modo violento e repressivo per quasi quarant’anni e provò senza successo a organizzare una successione, per permettere al franchismo di sopravvivergli. Fu una delle dittature più lunghe in Europa, seconda solo a quella di António de Oliveira Salazar, in Portogallo.

Vari fattori hanno contribuito alla longevità del potere di Franco in Spagna: la neutralità della Spagna durante la Seconda guerra mondiale evitò una fine cruenta del suo regime negli anni Quaranta, l’anticomunismo e i legami con la Chiesa cattolica lo favorirono durante la Guerra fredda, le riforme economiche e la conseguente crescita della Spagna lo mantennero saldo, la repressione violenta delle opposizioni e un tacito sostegno da buona parte della società spagnola limitarono i tentativi di sovvertire il regime.

Un vecchio giornale del giorno in cui morì Franco in un mercato di Madrid, nel 2019. (AP Photo/Paul White)

Franco morì dopo una lunga malattia e un certo accanimento terapeutico da parte della famiglia e dei suoi collaboratori principali, che provarono a tenerlo in vita per organizzare al meglio la successione. Un paio di anni prima aveva rinunciato al ruolo di capo del governo e aveva anche designato un successore alla guida del paese, Luis Carrero Blanco, che però l’organizzazione terroristica basca ETA uccise pochi mesi dopo in un attentato. Prima, nel 1969, aveva definito anche la sua successione nel ruolo di capo dello stato, programmando il ritorno della monarchia e scegliendo Juan Carlos di Borbone, dopo aver offerto la corona anche all’arciduca Ottone d’Asburgo-Lorena (che rifiutò in quanto austriaco).

Franco quindi continuò fino alla fine a decidere da solo le sorti della Spagna, anche se la complessa ma rapida transizione democratica che avvenne nel paese dopo la sua morte non era nei suoi programmi.

Figlio di un ufficiale amministrativo del porto di Ferrol, in Galizia, Franco fece carriera militare nelle guerre coloniali in Marocco e divenne generale della Legione spagnola: da lì nel 1936 intervenne nel colpo di stato contro il governo di sinistra del Fronte Popolare. La Repubblica era nata pochi anni prima, nel 1931, con l’esilio del re Alfonso XIII. Dopo l’intervento dei generali seguì una lunga e sanguinosa guerra civile da cui Franco uscì vincitore e leader assoluto, grazie al sostegno del regime fascista italiano e di quello nazista tedesco.

La Legione del generale Francisco Franco su una strada che porta a Madrid il 19 novembre 1936 (AP Photo)

Nei primi anni della dittatura consolidò il suo potere reprimendo duramente ogni forma di opposizione: la Legge sulle responsabilità politiche del 1939 puniva retroattivamente chiunque si fosse opposto al generale Franco e alla sua Legione con carcere, lavori forzati e confisca dei beni. Nei primi anni, fino al 1944, ci fu il maggior numero di esecuzioni e morti violente di oppositori e militanti di sinistra: si stima siano state tra le 40mila e le 50mila. Furono aboliti partiti politici e sindacati, perseguiti e smantellati i movimenti di sinistra, anarchici e indipendentisti.

Il regime franchista superò la Seconda guerra mondiale grazie alla decisione di mantenere neutrale la Spagna. Su pressioni italiane e soprattutto tedesche, Franco considerò di entrare in guerra insieme alle forze dell’Asse (Germania, Italia e Giappone). Trattò con la Germania chiedendo in cambio una gran parte dei possedimenti francesi nell’Africa settentrionale e occidentale, dal Marocco al delta del fiume Niger. L’enormità delle richieste non portò a un accordo con Hitler: secondo alcuni storici Franco chiese molto proprio per farsi dire di no. La Spagna era un paese provato dagli anni di guerra civile (1936-1939), con mezzi limitati e non ancora completamente pacificato: entrare in guerra sarebbe stato pericoloso per la stabilità interna.

Dopo la sconfitta di Italia, Germania e Giappone, la Spagna di Franco rimase per alcuni anni isolata, esclusa dalle Nazioni Unite, considerata come l’ultimo regime fascista sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale. Le cose cambiarono per Franco nel giro di pochi anni, grazie alla crescente contrapposizione fra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica comunista. In quel contesto la dittatura spagnola poté far valere il suo profondo anticomunismo: le relazioni con i paesi occidentali iniziarono a essere normalizzate a partire dal 1948, e nel 1953 la Spagna firmò un patto di assistenza militare con gli Stati Uniti della durata di 10 anni, con la creazione di quattro basi militari statunitensi nel paese.

Francisco Franco riceve il presidente statunitense Richard Nixon a Madrid nel 1973 (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)

Insieme all’anticomunismo, anche il cattolicesimo pressoché integralista del regime divenne uno strumento per ottenere sostegno e stabilità. Almeno fino agli anni Sessanta il franchismo ricevette legittimazione internazionale dalla Chiesa cattolica e dal Vaticano, con cui nel 1953 firmò un concordato. Riconosceva il cattolicesimo come religione ufficiale in Spagna, stabiliva il pagamento del salario dei sacerdoti da parte dello stato ma dava a Franco il potere di nominare i vescovi (usò anche queste nomine per consolidare la rete di potere politico ed economico).

La Chiesa in Spagna aveva all’epoca enormi proprietà terriere, immobiliari e aziendali: controllava banche, imprese, miniere e parte della rete ferroviaria, e fino agli anni Trenta gestiva anche la quasi totalità delle scuole dell’obbligo e alcune istituzioni universitarie. Oltre a costruire consenso e un clima culturalmente favorevole la Chiesa – o almeno parte di essa – fu coinvolta direttamente nel governo: durante la dittatura furono nominati ministri alcuni membri dell’Opus Dei, la potente organizzazione conservatrice cattolica nata proprio in Spagna nel 1928.

Franco e l’arcivescovo e governatore di Valladolid Remigio Gandasegui y Gorrochategui nel 1937 (AP Photo)

I cosiddetti “tecnocrati” in parte provenienti dall’Opus Dei promossero la svolta economica imposta al paese dal 1959, che contribuì ad allungare la vita della dittatura. Franco abbandonò l’autarchia, cioè l’aspirazione all’autosufficienza e la limitazione quasi totale degli scambi con l’estero, che aveva bloccato lo sviluppo del paese, rimasto arretrato e povero. Il piano di stabilizzazione e liberalizzazione del 1959 favorì il libero mercato e gli investimenti stranieri e avviò una crescita economica rapida e consistente, con incrementi del PIL del 10 per cento ogni anno.

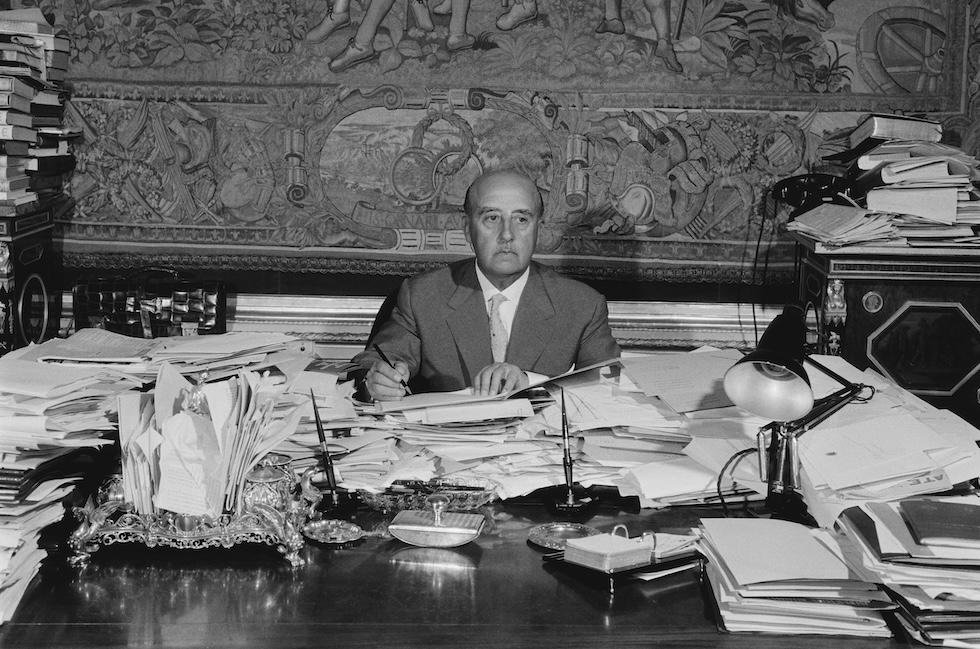

Francisco Franco nel 1958 (Photo by James McAnally/Graphic House/Archive Photos/Getty Images)

Le migliori condizioni economiche, unite a decenni di repressione politica e culturale, limitarono entità e azioni dei movimenti di opposizione. Negli anni Franco cercò di inserire all’interno dei suoi “governi” componenti più timidamente liberali e altre estremamente conservatrici. Si ritagliò un ruolo pubblico quasi di supervisione delle azioni di governo, facendo ricadere i fallimenti su ministri e collaboratori e dirigendo verso di loro il malcontento.

Nei decenni proseguirono incarcerazioni, violenze e uccisioni degli oppositori, seppur in misura minore rispetto alla prima fase della dittatura: la scorsa settimana è stata presentata dalla televisione pubblica spagnola RTVE una mappa interattiva di circa 6mila fosse, singole o comuni, in cui sono seppellite persone uccise dal franchismo.

Ma Franco ebbe per lungo tempo anche un certo sostegno popolare. Il procuratore spagnolo Carlos Castresana, noto anche per i suoi incarichi all’ONU e alla Corte penale internazionale, ha detto a El Pais: «La dittatura non sarebbe durata così a lungo se milioni di persone non l’avessero sostenuta attivamente o passivamente. I franchisti attivi erano pochi. Ma poi c’era quella che Franco stesso chiamava la maggioranza silenziosa che, per paura o consenso, o perché godeva di una situazione che negli anni Sessanta non era più di fame, sosteneva la dittatura».

Sculture di Franco in una riunione di nostalgici nel 2014 (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)

L’anniversario dei cinquant’anni della morte di Franco ha riaperto un dibattito sulla dittatura che in Spagna è piuttosto recente: dopo anni di amnistia e di rimozione della memoria dei crimini, la prima legge che riconosceva le vittime della dittatura fu approvata nel 2007. I resti del dittatore sono stati rimossi dalla Valle de los Caídos, un enorme monumento distante una cinquantina di chilometri da Madrid, solo nel 2019.