Negli ultimi anni, la figura dell’eroe ha perso la sua aura. Non quella che gli permetteva di volare o di renderlo invulnerabile, ma ciò che lo rendeva incorruttibile, infallibile, sempre pronto a fare la cosa giusta. Serie tv come The Boys e Invincible hanno mostrato super-uomini cinici, corrotti e narcisisti. L’ultima fase del Marvel Cinematic Universe sembra aver smarrito la bussola morale dei suoi personaggi più iconici. Perfino Superman — l’archetipo di tutti gli archetipi — ha attraversato una crisi di identità: ridotto a divinità tormentata nel cupo universo di Zack Snyder prima, riportato alle origini da James Gunn poi, promettendo un ritorno alla speranza e all’umanità. Ma questa lunga parabola, che oggi ci fa guardare con sospetto ogni mantello svolazzante, non nasce oggi, ma ha radici ben più lontane.

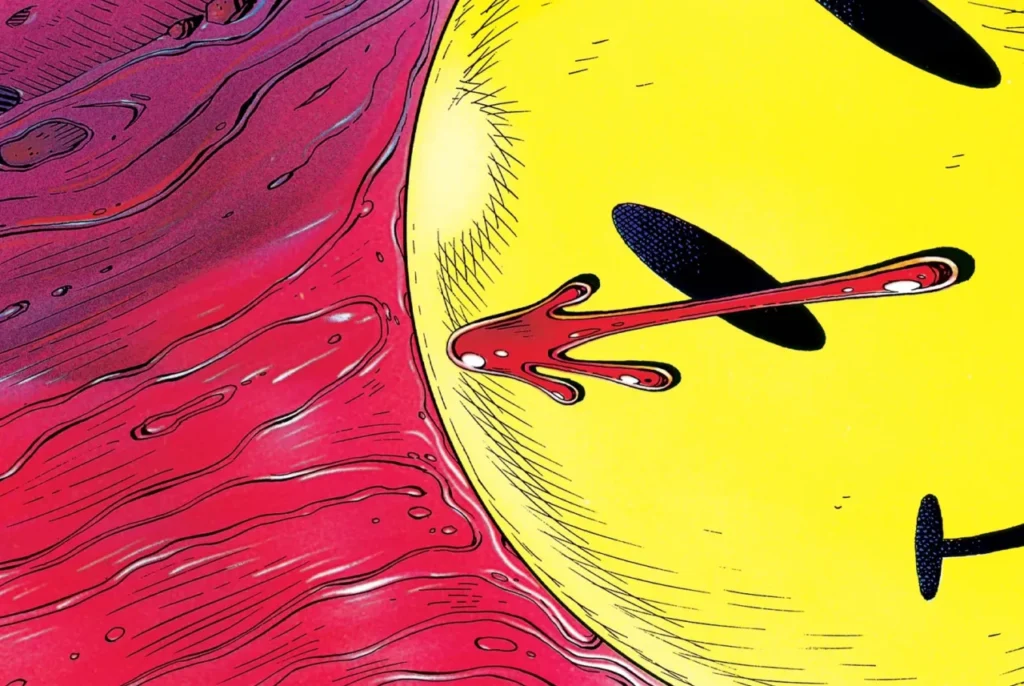

La decostruzione dell’eroe è antica quanto la narrazione stessa: si pensi al Don Chisciotte di Cervantes, o all’Amleto di Shakespeare. Eppure, nel mondo dei supereroi in calzamaglia, la vera rivoluzione arriva nel 1986, quando la DC Comics pubblica Watchmen. La copertina del primo albo è già una dichiarazione di intenti: niente pugni nè pose plastiche e nemmeno skyline infuocati. Solo una spilla gialla con uno smile, tagliata da una goccia di sangue. Gettata su un marciapiede bagnato, immersa in una pozzanghera rossa che sembra espandersi come un’ombra. Un sorriso contaminato in un mondo sull’orlo del collasso.

Quel piccolo oggetto pop, simbolo per eccellenza dell’intrattenimento, fa presagire che qualcosa non quadra. Watchmen non è un fumetto di supereroi: è una dissezione a cuore aperto del genere. Gli autori Alan Moore e Dave Gibbons infatti non si limitano a mostrare “eroi con superproblemi”, come diceva Stan Lee, ma tolgono le maschere, strappano i costumi e obbligano lettrici e lettori a guardarsi allo specchio. La domanda non è più “Chi salverà il mondo?”, ma “Chi siamo noi per giudicare?”.

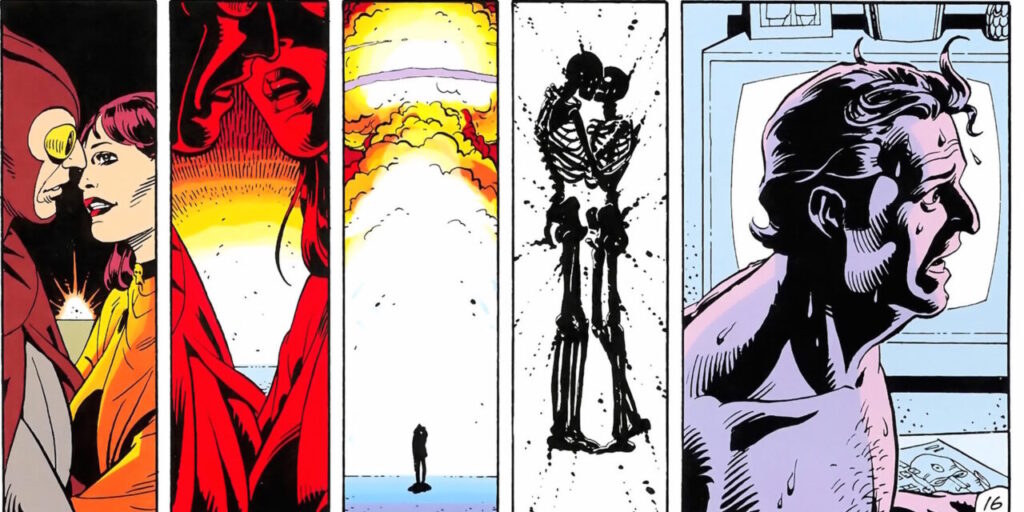

L’opera magna dello “stregone britannico” Alan Moore è ambientata in una ucronia: un universo parallelo in cui la storia ha preso una piega diversa dalla nostra. Siamo negli anni Ottanta, ma l’atmosfera è più densa, più cupa, più radioattiva. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam grazie all’intervento dei supereroi, o meglio, di uno in particolare. Richard Nixon non solo non è stato travolto dallo scandalo Watergate, ma è ancora presidente, al suo quinto mandato. La Guerra Fredda, nel frattempo, non è mai finita, e il mondo vive sotto la costante minaccia dell’annichilimento nucleare.

A scandire il tempo verso il disastro c’è un simbolo ricorrente: l’orologio dell’apocalisse. Non è solo una trovata narrativa, ma un vero dispositivo ideato dal Bulletin of the Atomic Scientists nel 1947 per rappresentare la probabilità di una catastrofe globale: più si avvicina la lancetta alla mezzanotte, più la fine si avvicina. In Watchmen, alla fine di ogni albo, le lancette si muovono inesorabili, al ritmo di un ticchettio lapidario.

In un clima da fine del mondo, un ex-supereroe — il Comico — viene brutalmente ucciso. L’evento scuote un gruppo di vigilanti ormai in pensione, sciolti per legge e per stanchezza morale. C’è chi è scomparso, chi si è ritirato a vita privata, chi ancora agisce nell’ombra. La morte del Comico è solo l’inizio di un domino perverso: quello che parte come un mistery si trasforma in una rete di trame sovrapposte, paranoie complottiste, memorie scomode e dilemmi morali. Ogni passo avanti non chiarisce: complica. Ogni rivelazione si moltiplica in nuove zone grigie. La ricerca di un colpevole, si trasforma in un’indagine sulla razza umana. La vera domanda che Moore lancia è disturbante e disarmante: quali orrori siamo disposti a commettere per salvare il mondo? E, una volta commessi, che cosa resta da salvare?

Watchmen non ha un protagonista. E forse nemmeno un eroe. È un’opera corale, costruita come una Macchia di Rorschach (non a caso il nome di uno dei protagonisti): ogni lettore può vederci qualcosa di diverso, e ogni personaggio incarna una visione del mondo in conflitto con le altre. Non c’è una voce guida, né una morale univoca. Solo una sfilata di ideali assoluti che si urtano, si respingono, si contraddicono.

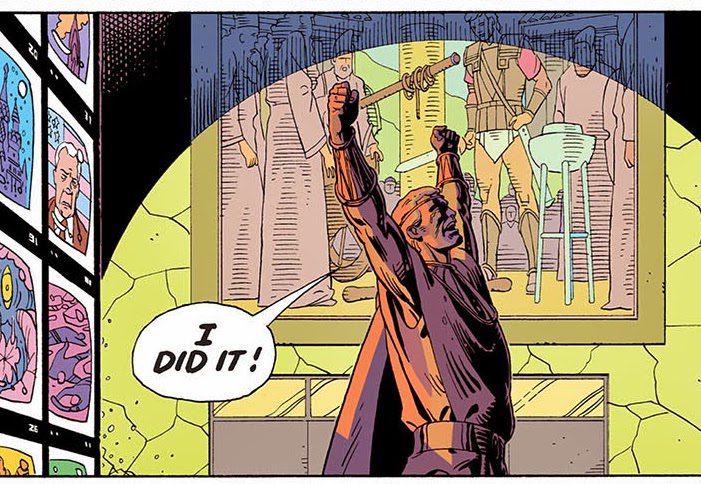

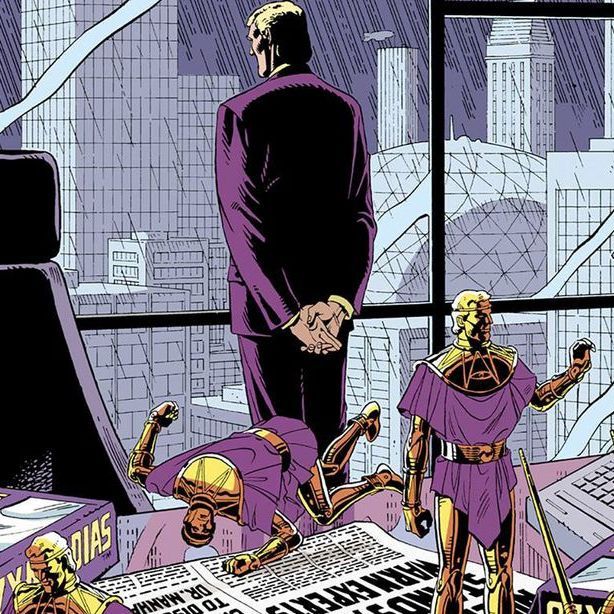

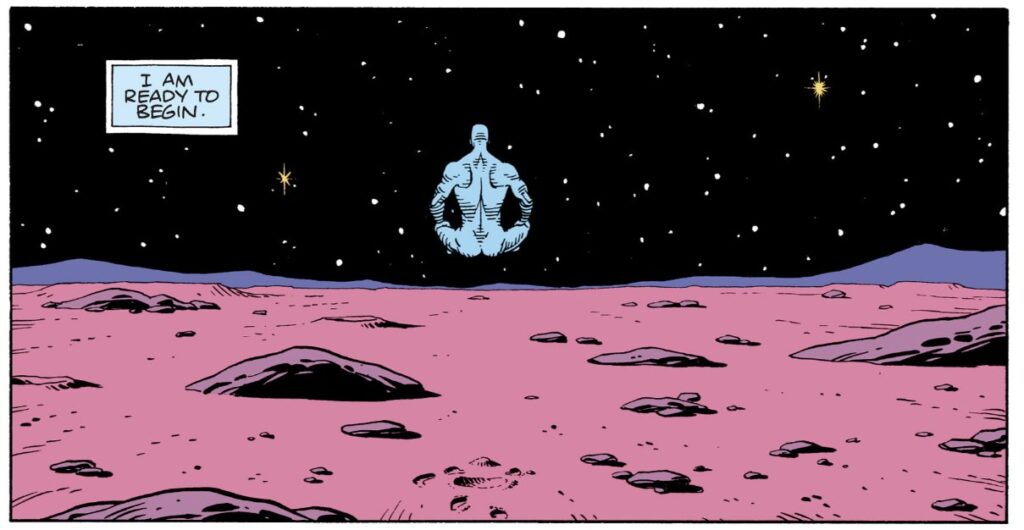

Rorschach è il primo a indagare sull’omicidio del Comico. Paranoico, violento, reazionario fino all’estremo. Per lui non esistono sfumature: «C’è il bene, c’è il male, e il male va punito. Anche di fronte all’Apocalisse». Mascherato da un volto che muta continuamente — la famosa macchia bianca e nera — Rorschach cammina nella neve sporca di New York come un messia distorto. L’ultimo dei giusti, forse. O solo l’ultimo dei pazzi. Ozymandias, invece, è completamente l’opposto. Elegante, razionale, calcolatore. L’uomo più intelligente del mondo, così lo chiamano. Ma anche il più ambizioso. È un moderno faraone che guarda all’umanità con distacco illuminato. È disposto a sacrificare milioni, se questo significa salvare miliardi. Genio o mostro? Dipende da chi tiene il conto. Il Dottor Manhattan è forse il personaggio più emblematico di Watchmen. Un tempo umano, ora è un dio blu, il superuomo nietzschiano, che percepisce il tempo tutto insieme: passato, presente, futuro. Può tutto, ma non riesce più a trovare un motivo per farlo. L’umanità, ai suoi occhi, è solo un’infinitesima frazione di polvere cosmica.

Gufo Notturno e Spettro di Seta sono indubbiamente i personaggi più umani, i più vulnerabili. Cercano di fare del bene, ma non sanno più dove sia. Non hanno grandi ideologie, non dominano il tempo o le masse. Si rifugiano nell’unico spazio dove si può ancora respirare: l’intimità, l’amore, il piccolo quotidiano. E infine, il Comico, all’apparenza cinico e amorale, è in realtà l’unico ad aver capito tutto. Non a caso è la sua assurda morte a dare il via alle vicende. La sua risata, che dà il nome al personaggio, è forse l’unica reazione possibile di fronte al disastro. Lui è lo smile sulla copertina. E il sangue che lo sporca.

Ma Watchmen non si ferma qui. Alan Moore inserisce un fumetto dentro al fumetto: I Racconti del Vascello Nero, letti da un ragazzo accanto a un’edicola, mentre il mondo attorno si sgretola. È la storia di un naufrago che tenta di salvare la propria città da una minaccia immaginaria, ma nel farlo si trasforma nel mostro che voleva combattere. Un’allegoria potente, cupissima, che raddoppia e amplifica il significato dell’opera principale. È un gioco di specchi, una narrazione che commenta l’altra. Come se Moore suggerisse che anche le buone intenzioni, se portate all’estremo, possono diventare orrore.

Watchmen è ambientato negli anni Ottanta, ma racconta le nostre ansie di oggi: l’ansia della catastrofe imminente, la sensazione opprimente che qualcosa stia per cedere, anche se non sappiamo esattamente cosa. La manipolazione dell’informazione, che nell’opera è veicolata attraverso i mass media, i giornali scandalistici, le verità taciute o rivelate troppo tardi, oggi riecheggia nei social network, negli algoritmi, nelle bolle informative che ci separano, più che unirci. Il culto della leadership, incarnato nell’opera da figure carismatiche e inquietanti, ricorda la nostra dipendenza sempre più cieca da chi promette ordine in mezzo al caos, anche a costo della verità. E poi la paura del collasso, dell’orologio che si avvicina alla mezzanotte. Ieri nucleare, oggi climatico, economico, sociale, informativo: stiamo correndo verso il baratro, ma non riusciamo a fermarci.

Eppure, Moore non fa il profeta. Non è interessato a predire il futuro, né a proporre soluzioni. Non fornisce risposte, non dice che andrà tutto male ma chiede perché abbiamo smesso di fare domande. Perché accettare l’inevitabile come se fosse scritto? Perché affidarsi a figure più grandi di noi, sperando che siano loro a salvarci, senza chiedersi mai a quale prezzo? Il suo è un monito silenzioso: il vero pericolo non sono le bombe, né i superuomini, ma è la rassegnazione. L’abitudine all’ambiguità. Il lasciar correre. Perché il giorno in cui smettiamo di metterci in discussione è il giorno in cui la mezzanotte dell’orologio scocca davvero.

Watchmen ci mette alla prova. Ci chiede se siamo pronti ad affrontare il mondo senza rifugiarci negli archetipi rassicuranti dell’eroe. Ci spinge a interrogarci su cosa significhi davvero giustizia, su dove finisce il bene e dove inizia il male, su chi decide quale sia la verità. Non ci offre risposte, ma ci lascia un dubbio, e quel dubbio pesa più di qualsiasi superpotere. In Watchmen non ci sono eroi su cui contare, né risposte giuste da trovare. Solo un dubbio bruciante che rimbalza da una vignetta all’altra: e tu, che cosa avresti fatto?

In un’epoca come la nostra Watchmen torna a parlarci con forza. Con una voce che non grida, ma incide. Che non promette salvezza, ma responsabilità. Perché l’orologio segna di nuovo mezzanotte e la spilla gialla imbrattata è ancora lì. Un simbolo sporco di sangue, gettato sull’asfalto della storia.