di

Roberta Scorranese

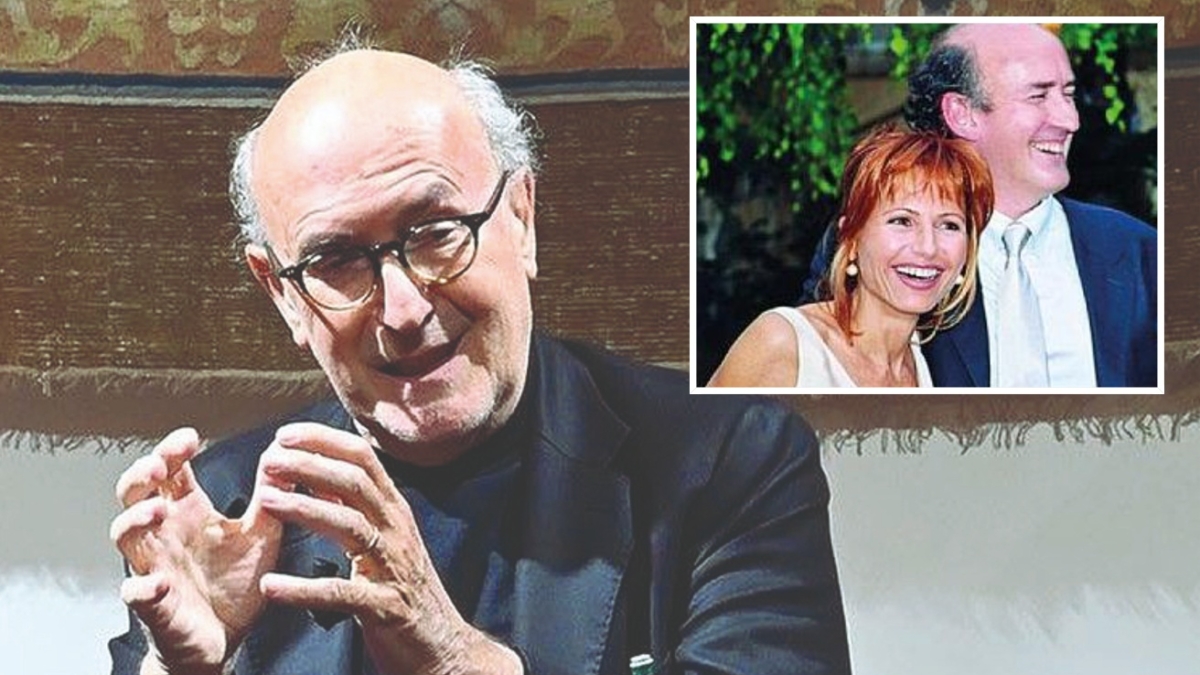

L’inviato Jacques Charmelot, autore di “La guerra è merda”, è sposato con Lilli Gruber dal 2000: «In Iran e Libano mi presero per spia. I conflitti fanno tutti schifo e l’Europa è fragile e divisa»

Jacques Charmelot, nato a Parigi nel 1955.

«Ma ho vissuto in diverse parti del mondo. Come corrispondente di guerra dell’Agence France-Presse sono stato cittadino di Teheran, Beirut, Baghdad, Sarajevo, Washington e di molte altre città».

E dal 2020 lei vive a Roma, con sua moglie Lilli Gruber.

«Siamo sposati da venticinque anni, qualche volta lavoriamo assieme. Di certo Lilli mi ha incoraggiato nel mio ultimo libro, un pamphlet contro la guerra».

«La guerra è merda», pubblicato da Solferino. Perché questo titolo?

«Perché grazie al mio lavoro oggi posso dire che la guerra è prima di tutto una montagna di escrementi. Fisici, poiché i soldati combattono in condizioni disumane; psichici, perché i danni dei conflitti non spariscono con le cicatrici e infine morali, perché la guerra è corruzione e propaganda sporca».

Il suo primo contatto con la guerra.

«Nel 1983 parto al seguito dei soldati francesi in missione in Ciad, Paese all’epoca devastato da vent’anni di conflitto interno. Visito l’ospedale: niente elettricità, né acqua corrente. Ma quello che mi colpisce è una puzza mai sentita prima. Scopro così che quell’ospedale è stato costruito su una fossa settica, ma senza evacuazione dei rifiuti».

Costruito sulla merda: una perfetta metafora del concetto che lei vuole esprimere.

«Ricordo l’arrivo di decine di madri con i bambini in grembo. Il medico pizzicava loro un braccio: se la pelle si distendeva, il piccolo poteva essere salvato, ma se la pelle rimaneva accartocciata voleva dire che la disidratazione era stata fatale e che non c’era più niente da fare».

E intanto oggi l’Europa si prepara a investire 800 miliardi di euro nel riarmo.

«Lo trovo assurdo. Se fosse un piano di difesa comune lo capirei, ma qui parliamo di un’Europa fragile e divisa che viene ricattata da Donald Trump, il quale non impone soltanto dazi, ma anche un riarmo forzato e pericoloso».

E intanto Trump ha catturato Maduro e ora rivendica il controllo del Venezuela…

«Questa operazione è l’ultima dimostrazione che la forza ha preso il posto del diritto e della legge internazionale. L’America di Trump si mette al livello della Russia di Putin e l’Europa è in pericolo più che mai».

Torniamo alla sua carriera. Dopo l’Africa, l’Iran.

«Rimasi due anni, poi venni espulso da Teheran con l’accusa di spionaggio».

Quindi il Libano.

«Gli anni del conflitto tra arabi e israeliani. Venni fermato da un gruppo armato palestinese affiliato alla Siria che lo incaricava del lavoro sporco. Mi ritrovai in una stanza con un ufficiale siriano, ero accusato di essere una spia israeliana. Mi salvò l’intervento tempestivo di una collega».

A Baghdad, invece, fu lei a salvare una collega.

«Conflitto iracheno, situazione molto delicata. Lei aveva girato delle immagini che non si potevano trasmettere, le era stato intimato di lasciare il Paese entro ventiquattro ore. Io parlai con il responsabile iracheno per la stampa straniera, negoziammo. E alla fine lei rimase. “Mi chiamo Lilli Gruber”, mi disse. Io non risposi, ma dentro di me non trovai che queste tre parole: “Che donna bellissima”».

Era il 1991, nessuno di voi due era libero.

«Ma lei mi invitò a cena. E se il mio primo pensiero era stato per la sua straordinaria bellezza, poco per volta scoprii anche una donna di grandissima onestà intellettuale e capace di una disciplina ferrea, cosa per me importante perché qualche volta io tendo a rilassarmi troppo. Lilli va in onda tutti i giorni e sa qual è il suo faro?».

Quale?

«La Costituzione. Lei legge sempre il testo della Costituzione, si lascia guidare da queste regole che non sono negoziabili. Dopo la sua bellezza quello che ancora oggi mi colpisce è il suo coraggio. Personale, professionale, politico. Non si lascia intimidire da niente, neanche dagli insulti e dalle minacce che riceve puntualmente per la sua fermezza in trasmissione».

Vi siete sposati nel 2000, ma solo da cinque anni vivete insieme.

«Sì e la mia decisione di trasferirmi a Roma con lei è stata accelerata dalla pandemia da Covid. Era il 2020, io mi trovavo negli Stati Uniti per girare un documentario. Mi chiamò Lilli: “Amore, devi tornare, stanno per chiudere gli aeroporti”. Io avevo una trasferta a Boston l’indomani, dissi che non potevo. Allora lei, ferma, replicò: “Jacques, devi tornare e basta”. Quando mi chiama “Jacques” vuol dire che non si discute. Così tornai».

Quindi ha scelto Roma per amore?

«Sì e non ho alcuna nostalgia della Francia, anche perché sono vissuto più a lungo nel resto del mondo che a Parigi».

Tre cose che in Italia funzionano come e forse anche meglio di altri Paesi.

«Innanzitutto il potenziale dei giovani. Io visito spesso le scuole e le università e trovo una curiosità e un impegno che mi riempie di speranza. Poi amo il dinamismo delle vostre città. Da Genova a Brescia a Reggio Calabria, trovo una vivacità intellettuale nei piccoli centri che molti Paesi non hanno. E, infine, naturalmente la bellezza. Io sono un flaneur, e anche se molte zone di Roma ormai assomigliano più a un supermercato cinese che non ad una capitale piena di storia e di cultura, ancora oggi la bellezza di questa città mi cattura».

Ma non è questo un rischio, cioè che per incantarsi davanti ad un tramonto sul Pincio ci si dimentica di fare le rivoluzioni?

«Sì, sono d’accordo, è una debolezza degli italiani. La bellezza può essere un disincentivo alle mobilitazioni per i diritti, perché si ha l’illusione che un Paese così bello e dolce possa sempre cavarsela. E se devo citare un altro difetto, da “italiano per scelta” è quello che qui si chiacchiera troppo».

Interessante.

«Ahimè anche io appartengo a una categoria che lavora con le parole, quindi procedo con prudenza. Ma ho la sensazione che in Italia più che in altri Paesi il parlare tanto di un problema venga percepito come la soluzione stessa di questo problema».

In verità lei ha sempre parlato pochissimo, anzi, questa è una delle sue rarissime interviste concesse.

«Ho sempre cercato di mettere in primo piano le vittime delle guerre dei Paesi dove ho lavorato. È vero che anche la vita dei giornalisti è a rischio, ma un corrispondente sceglie di vivere in un conflitto e quindi se ne assume le responsabilità. Resta il fatto che hai sempre in tasca il biglietto di ritorno, per chi in quel Paese ci è nato non è così».

È anche per questa vita così particolare che lei e Gruber avete scelto di non avere figli?

«Guardi, io sono stato due anni in Africa, poi due settimane dopo ero in Iran, da qui mi hanno cacciato e sono andato in Libano dove sono rimasto sei anni prima di trasferirmi in Iraq, quindi a Washington e nei Balcani. Non è facile pensare a una famiglia quando si fa questa vita, quando devi trasferirti in città dove mancano persino le scuole».

Però è stata una decisione presa in comune accordo.

«Sì, l’abbiamo presa insieme. E poi ci siamo conosciuti forse un po’ tardi. Abbiamo però trovato dei fortissimi punti in comune e oggi per me la “casa” è dove si trova mia moglie».

6 gennaio 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA