Nato il ventidue agosto 1908 in una famiglia benestante di Parigi, Henri Cartier-Bresson ha sempre avuto un forte interesse per la fotografia. Da bambino suo zio Louis gli insegnò a dipingere, una passione che conservò anche dopo la morte dello zio durante la Prima guerra mondiale. Dopo aver terminato gli studi elementari, decise di intraprendere la carriera artistica sotto la guida di diversi artisti, tra cui spicca André Lhote, pittore e scultore cubista che risvegliò il suo interesse per l’arte contemporanea.

La Parigi degli anni venti era in pieno fermento surrealista e Cartier-Bresson ebbe l’opportunità di conoscere artisti di diverse discipline e nazionalità. Egli stesso sperimentò la pittura surrealista, ma non fu mai del tutto soddisfatto delle sue opere e ne distrusse la maggior parte; tuttavia, questo movimento artistico influenzò in modo decisivo uno dei principi della sua futura carriera fotografica: l’idea di catturare l’essenza del momento che immortalava.

Leggi anche

Louis Daguerre, il precursore della fotografia

Henri Cartier-Bresson sperimentò la pittura surrealista, ma non ne fu mai del tutto soddisfatto. La sua traiettoria professionale, però, subì una svolta inaspettata nel 1929.

Mentre stava svolgendo il servizio militare venne arrestato per aver cacciato senza licenza. Fu allora che entrò in scena Harry Crosby, scrittore bohemien ed ex combattente della Grande guerra, il quale convinse il comandante a lasciare Cartier-Bresson sotto la sua custodia, poiché entrambi condividevano un vivo interesse per la fotografia. Crosby gli regalò la sua prima macchina fotografica e gli impartì alcune lezioni, che però durarono poco: nel dicembre del 1929, infatti, si tolse la vita.

La nascita del fotoreporter

Nel 1931 Cartier-Bresson partì per la Costa d’Avorio, allora colonia francese, per quello che sarebbe stato il suo viaggio iniziatico come fotografo. Durante i mesi trascorsi in Africa sopravvisse come cacciatore, un’attività che, secondo lui, gli insegnò a muoversi con discrezione.

Al suo ritorno in Francia entrò in contatto con altri fotografi che avevano lavorato nel continente africano: uno di questi era Martin Munkácsi, un fotoreporter specializzato in scatti d’azione, che gli mostrò la foto che aveva scattato a tre ragazzi che correvano sulle rive del lago Tanganica. Quell’immagine ebbe un profondo impatto su Cartier-Bresson, che in quel momento capì «che una fotografia poteva fissare l’eternità in un istante» e decise di abbandonare la pittura a favore della pellicola.

Leica Standard

CC

Leica Standard

La Leica rappresentò un grande passo avanti nel mondo della fotografia e in particolare nel giornalismo, poiché era piccola, compatta, consentiva di scattare foto in movimento (fino a 36 consecutive), il suo obiettivo garantiva una grande nitidezza e aveva un prezzo molto accessibile.

Nei quaranta anni successivi dedicò la sua vita alla fotografia. Acquistò una macchina fotografica Leica che sarebbe stata la sua compagna per molti anni: le sue dimensioni ridotte gli permettevano di passare inosservato e, per maggiore discrezione, dipingeva di nero le parti lucide della macchina. Con la macchina fotografica in mano, Cartier-Bresson iniziò a immortalare i momenti decisivi del suo tempo. Nel 1937 realizzò il suo primo reportage fotografico di successo, l’incoronazione di Giorgio VI d’Inghilterra, che si distinse da tutti gli altri fotografi per l’approccio che gli diede: non scattò foto al re, ma alla folla che lo acclamava, che a suo avviso costituiva l’essenza dell’evento, un principio che avrebbe caratterizzato la sua carriera.

Una vita dietro l’obiettivo

Fino all’inizio della Seconda guerra mondiale lavorò per Ce Soir, il giornale del Partito comunista francese, dove incontrò due reporter che sarebbero diventati suoi compagni per molti anni: David Szymin, soprannominato Chim, e Endré Friedmann, che lavorava con lo pseudonimo di Robert Capa. Si cimentò anche nel cinema come assistente di Jean Renoir in film sulla guerra civile spagnola, al servizio della fazione repubblicana.

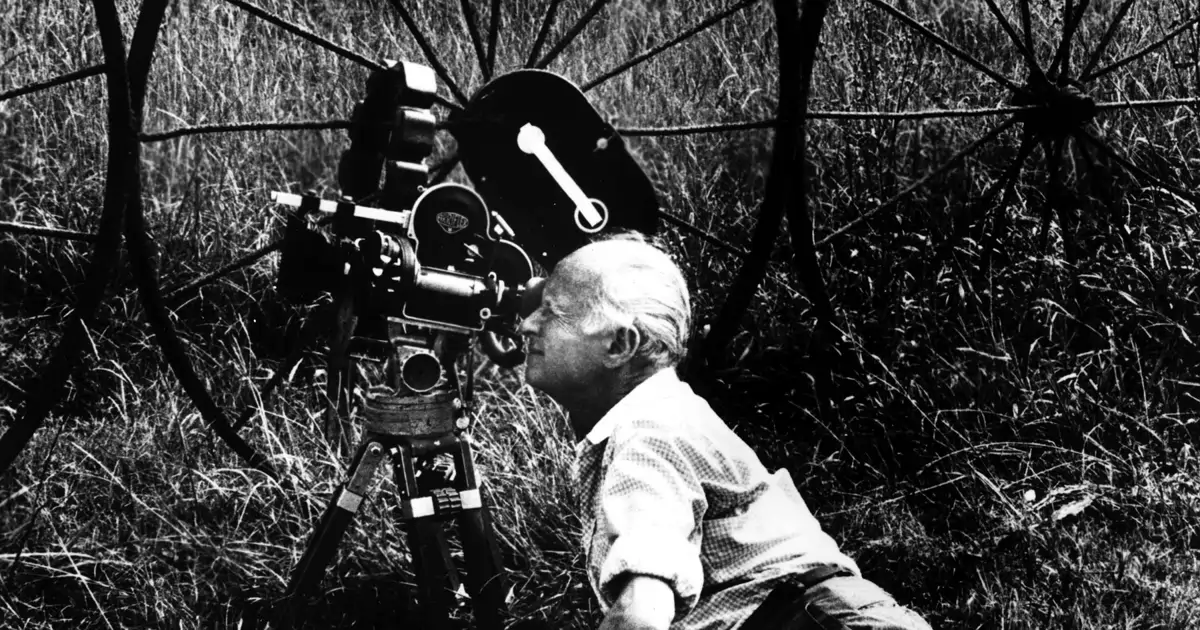

Nel 1939 scoppiò la Seconda guerra mondiale e Cartier-Bresson venne arruolato nel corpo di fotografia e cinema, incaricato di lavori di documentazione e propaganda. Durante la battaglia di Francia venne catturato dai tedeschi e trascorse quasi tre anni in un campo di prigionia, da cui riuscì a fuggire per continuare a collaborare con la resistenza: abbandonò per un certo periodo la fotografia a favore del cinema, realizzando il reportage Le Retour sui prigionieri e gli sfollati.

Per quarant’anni Henri Cartier-Bresson dedicò la sua vita alla fotografia. Nel 1947 fondò l’agenzia Magnum insieme a David Szymin, Robert Capa, George Rodger e William Vandivert.

Terminata la guerra, nel 1947 si riunì con i suoi compagni Chim e Capa e, insieme a George Rodger e William Vandivert, diede il via a un progetto che Capa stava maturando da tempo: la creazione di un’agenzia fotografica di tipo cooperativo, che fondarono nel 1947 con il nome di Magnum Photos. I membri si sarebbero divisi gli incarichi per aree geografiche e Cartier-Bresson si sarebbe occupato dell’India e della Cina. Lì realizzò alcuni dei lavori più celebri della sua carriera, come il funerale di Gandhi, la conquista di Pechino da parte dei maoisti e l’indipendenza dell’Indonesia; il suo obiettivo e il suo talento erano quelli di catturare nell’immagine l’atmosfera dei momenti che ritraeva.

Il ritorno del pittore

Nonostante il successo come fotoreporter, dopo alcuni anni di lavoro Cartier-Bresson si concentrò sempre più sui ritratti di persone e paesaggi: nel 1966 lasciò la Magnum per dedicarsi ai libri di fotografia. Si concentrò su un genere noto come fotografia di strada, caratterizzato dalla naturalezza dei soggetti e dai temi semplici della vita quotidiana, seguendo il principio di «cogliere l’attimo» che aveva guidato la sua carriera.

Questo tipo di fotografia lo riportò alle sue origini di pittore. Verso il 1970 si ritirò progressivamente dalla fotografia, ritenendo di aver già espresso tutto ciò che poteva attraverso questo mezzo. Riprese invece attivamente la sua antica passione per la pittura e il disegno e, a quasi settant’anni, iniziò una seconda carriera con i pennelli fino al suo ritiro definitivo; questa sua vena artistica, tuttavia, venne sempre eclissata dal suo lavoro con la macchina fotografica. Il tre agosto 2004, a quasi novantasei anni, morì nella sua Francia natale colui che venne definito «l’occhio del secolo» per la sua capacità di immortalare la storia con il suo obiettivo.