di

Gian Antonio Stella

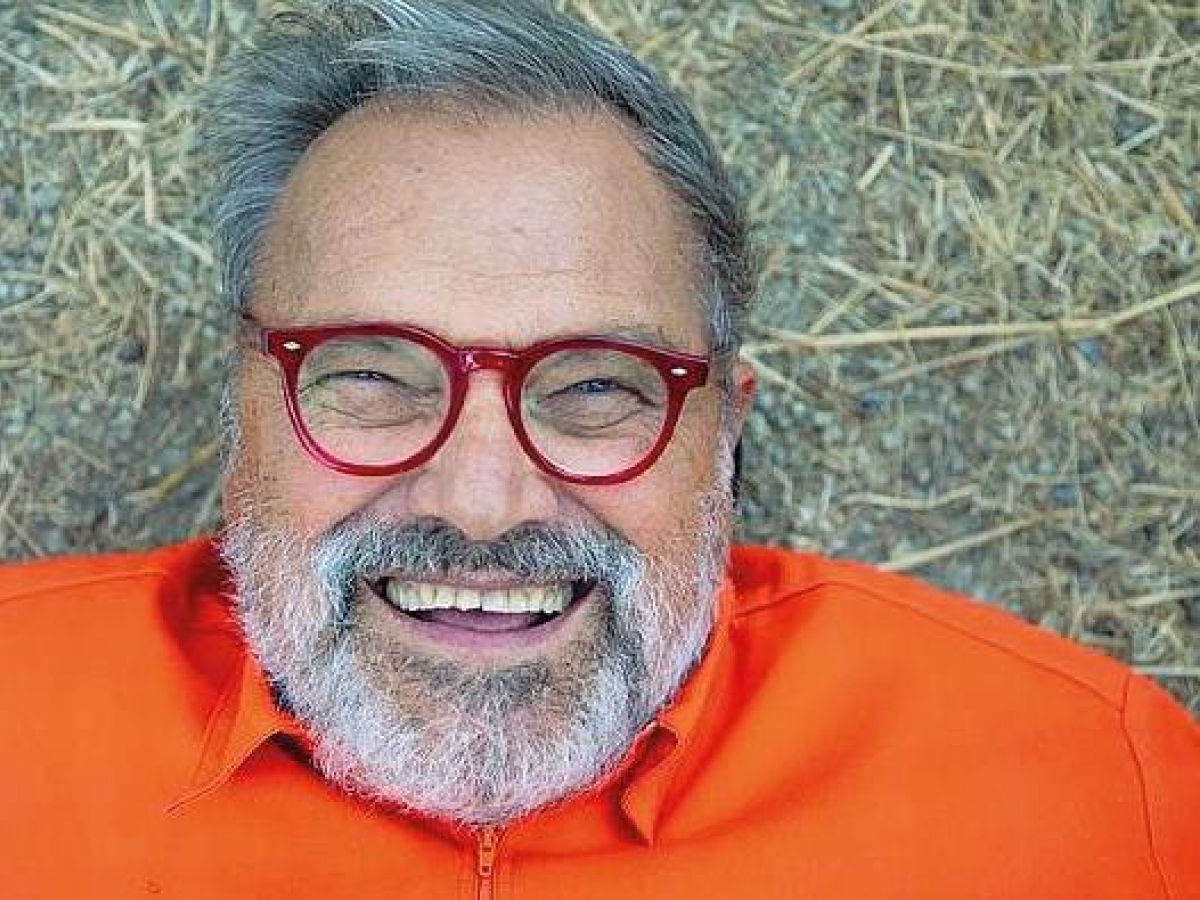

Sguardi e battaglie, il ricordo di Benetton. Il documentario sarà presentato oggi al Maxxi

«O se ne va questa carta da parati o me ne vado io», pare abbia detto Oscar Wilde sul letto di morte esorcizzandola con l’ultima battuta. Vero? Falso? Boh… Oliviero Toscani no, non voleva forse rischiare che gli fosse attribuito un addio non «suo». E se Carlo V aveva minuziosamente descritto come dovevano essere le proprie esequie a Yuste, lui ha scelto coi collaboratori più stretti l’ultima scena del film che avrebbe raccontato la sua vita.

E quando ancora era in grado di farlo, si sdraiò nel cerchio di cipressi che aveva piantato sulla sua collina di Campigallo, la Maremma toscana eletta come piccola patria di una patria grande come il mondo intero, e fece levare in volo un drone che da lassù lo riprendesse, in sandali, bermuda, maglietta rossa, mentre diceva: «Quando mi sento vicino a situazioni finali mi vien da ridere. La morte mi fa ridere…». L’ultima risata. In faccia a tutti. Quelli che non lo sopportavano e quelli, tantissimi, che gli volevano bene.

Ecco l’ultimo regalo di Oliviero: un documentario che sarà presentato questa sera, alle 19, al Maxxi, per poi andare in onda alle 21 su Sky Arte. Un film firmato da Fabrizio Spucches e costruito con il gruppetto di discepoli e amici di «Fabrica», il vivaio di talenti fondato anni fa a Villorba dal fotografo e da Luciano Benetton, ma che in ogni immagine, ogni clip, ogni intervista, ogni botta di colore e fantasia, ha l’impronta fin dal titolo (Chi mi ama mi segua) del protagonista. Il quale finché ha potuto, ricorda lo stesso regista, ha indirizzato il lavoro e indicato i testimoni da coinvolgere per ricostruire la sua storia. Più unica che rara.

Basti dire che Oliviero, figlio del fotoreporter del Corriere Fedele Toscani, fece il suo primo scoop a 14 anni. Quando, portato da papà a Predappio e appollaiato su una cappella per vedere nel 1957 la tumulazione della salma del Duce, immortalò una donna in nero.

«La foto più importante l’hai fatta tu», gli disse Fedele dopo aver visto i rullini: era Rachele Mussolini. Un debutto folgorante. Che tuttavia non avviò il rampollo, fatta un po’ di gavetta e inviato alla scuola di fotografia di Zurigo, al fotogiornalismo. Dotato di uno straordinario talento per i ritratti, adocchiato subito dal mondo della moda e in particolare da Vogue, finito a New York con un viaggio premio della Pan Am, racconterà d’aver fatto subito una scelta: «Capii che ero diventato un grosso pesce in un piccolo stagno e scoprii che era molto meglio essere un piccolo pesce nell’oceano».

Dormiva al Chelsea Hotel: «Costava poco perché era pieno di scarafaggi. Una notte il pavimento era nero». Ogni sera era al Max’s Kansas City: «Gli artisti della controcultura passavano da lì. Io, in un angolo, fotografavo tutti, con nome e cognome. Ne ho fotografati a migliaia». Tra loro c’era Patti Smith: «Mi vestivo come immaginavo si sarebbe vestito Marco Polo: cappello marocchino e vecchio cappotto di velluto. Era uno stato mentale. E lui ha fotografato “chi ero” davvero». Quella era la sua arte: cogliere l’anima delle persone. Da Andy Warhol a Muhammad Alì, da Federico Fellini a Mick Jagger, da David Bowie a Carmelo Bene: «Arrivò con delle pantofole di feltro e indossava una giacca inguardabile, tutta spiegazzata, tutta sbagliata, e mi disse: “C’è qualcosa che non va?”. Io lo guardavo: era perfetto».

Era curioso degli altri. Voleva capire. Entrare nella loro testa. Fino a sviluppare il progetto Razza Umana. «Col suo fondo bianco», ricorda Nicolas Ballario, tra i collaboratori e amici più stretti, «Oliviero ha girato il mondo fotografando chiunque passasse. Almeno centomila persone». Dalla City ai tuguri in Somalia.

Spinto dalla stessa idea: «L’unico scopo dell’arte è la condizione umana». Alla larga dalle cose scontate: «Guardavo i cataloghi di moda e vedevo solo top model… A me interessava fotografare quelli che nessuno vuole guardare. Sono andato a Corleone. Invece dei mafiosi ho fotografato ragazzi e ragazze bellissimi. Poi Israele e Palestina. Abbiamo trovato amici, coppie che avevano risolto il problema della convivenza». Foto che tolgono il fiato, a rivederle adesso.

«Oggi tutti scattano delle foto», spiega l’icona newyorkese Fran Lebowitz, «Scrivere la lista della spesa, però, non vuol dire essere scrittori». La tesi di Toscani: «Essere fotografo vuol dire avere un’opinione sulla realtà. Fotografare non è maneggiare una macchina fotografica. Bisogna inventare un modo di vedere». Saper «vedere». Ed ecco le immagini «scandalose» (due anni prima che venisse girato Philadelphia) del giovane malato di Aids morente tra le braccia del padre, la maglietta inzuppata di sangue del soldato bosniaco a Mostar, la distesa di croci bianche in Normandia, il prete che bacia la suora, il detenuto bianco e quello nero ammanettati dagli stessi ceppi, la madre bianca che allatta il bambino nero, lo smisurato profilattico infilato sull’obelisco di Place de la Concorde a Parigi…

«Provocazioni»? Troppo facile liquidarle così: «Ho sempre cercato di far riflettere». Una vera provocazione semmai, ricorderà, la subì lui quando gli fu chiesto di raccontare la strage nazista di Sant’Anna di Stazzema: «Un reportage su un avvenimento di sessant’anni prima». Ne uscì un libro geniale e struggente: le foto degli occhi di vecchi ancora pieni dell’orrore visto quando erano bambini. Ennesimo esempio di battaglie civili combattute da un uomo nemico della banalità.

13 gennaio 2026 ( modifica il 13 gennaio 2026 | 07:46)

© RIPRODUZIONE RISERVATA