Testimonianza di un amore e atto di fede nella potenza della letteratura è un coltissimo saggio culturale a cura di Rosita Capioli, “Il cavallo in biblioteca”. L’autrice, grande amica del cineasta riminese, firma un gioiello, che prendendo spunto dagli spot ideati da Fellini ma mai andati in onda, dà conto di molteplici punti di vista sulla sua opera cinematografica e sulle sue passioni fuori dal set, a cominciare dalla significativa passione per i libri…

Cosa ci fa un cavallo in biblioteca? Verrebbe da pensare la stessa cosa che potrebbe fare un elefante in una cristalleria: disastri, ma la suggestiva iperbole se proviene dalla mente di un genio delle arti quale Federico Fellini dovrà necessariamente significare qualcos’altro.

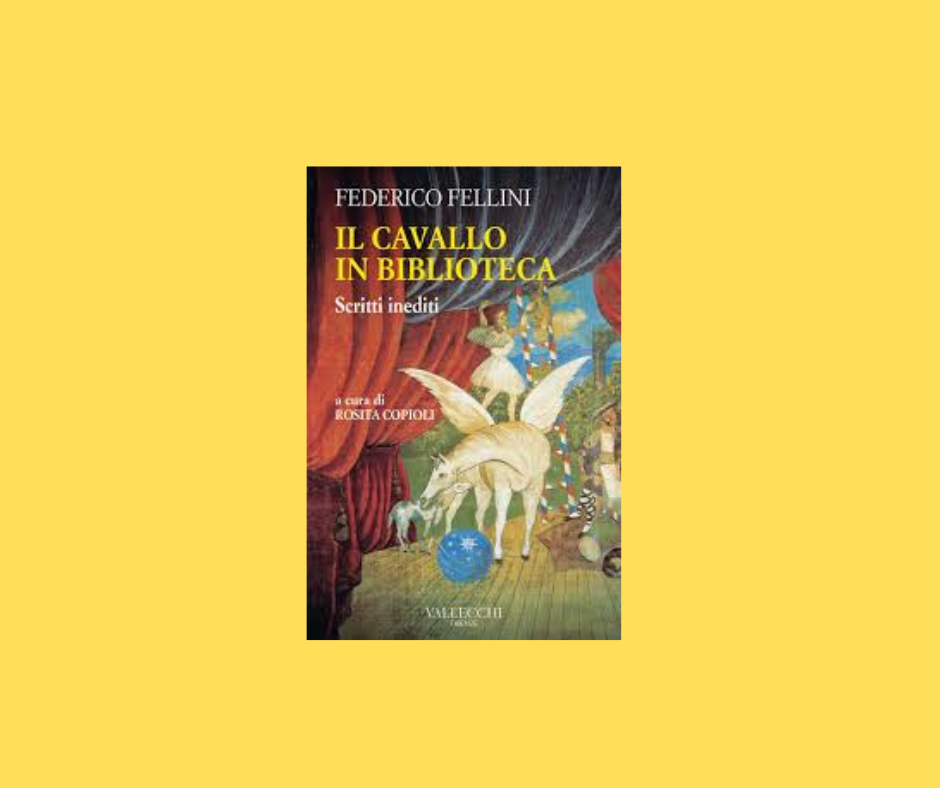

Il cavallo in biblioteca (192 pagine, 18 euro), questo il titolo edito da Vallecchi, è un originale e affascinante volume a cura di Rosita Copioli, ma meglio sarebbe dire “di” Rosita Copioli, la quale prende spunto da materiale del tutto inedito del grande cineasta riminese che si credeva perduto. La curatrice o autrice che dir si voglia è una grande conoscitrice dell’opera felliniana, riminese come lui, già sua frequentatrice, una sorta di fratello maggiore per lei, curatrice di mostre a lui dedicate, oltre a essere una prolifica autrice di testi storici, poetessa (come bene traspare da questo volume), studiosa di Leopardi, di William Butler Yeats, della quale è stata anche traduttrice e curatrice di sue opere, e saggista che all’autore de La Dolce vita ha già dedicato alcuni scritti fra cui spicca Gli occhi di Fellini, volume del 2020 sempre edito da Vallecchi, libro elogiato persino da Pietro Citati, del quale è presente in calce al presente volume uno scritto che è anche un elogio spassionato dell’artista e dell’uomo Fellini, Citati che definì lo scritto della Copioli «un libro splendido, quasi unico nella saggistica italiana, sottile, profondo e enigmatico», mentre è in uscita da parte della stessa, sempre per Vallecchi, I libri di Fellini, un percorso nella biblioteca del regista e nei soggetti e autori da lui amati.

Il profondo legame col mondo dei libri

Un legame quello di Federico Fellini con il mondo dei libri evidentemente profondo e che del resto si evince dai suoi capolavori cinematografici e che la ratio di questo volume ripercorre e approfondisce cogliendo un aspetto particolare e meno conosciuto della sua vicenda artistica. Pescando negli archivi del Fellini Museum di Rimini Rosita Copioli ha infatti portato alla luce le bozze di un complesso di divertenti spot per la lettura che Fellini scrisse su commissione di un consorzio di editori e che depositò presso la SIAE nel marzo del 1988, senza che questi fossero poi realizzati come accaduto per altri quali quelli di Campari, Barilla e Banca di Roma.

Prendendo spunto dagli spot il volume si sviluppa in un’incursione ragionata nella psicologia e nell’arte di Fellini, diventando oltre che un’ampia analisi e commentario sulle bozze degli spot stessi anche un accurato percorso filologico sulla filmografia felliniana, ma anche una sorta di cronaca editoriale del rapporto di Fellini con il mondo dei libri, soprattutto per quanto riguarda il decennio 1980-1990, a partire da quel Un regista a Cinecittà, volume illustrato uscito per Mondadori nel 1987, oltre che offrire un resoconto delle varie esperienze libraie del regista legate soprattutto alla pubblicazione delle sue sceneggiature e a opere che uscivano prendendo spunto dalla sua officina e che Fellini affidava alle curatele di suoi collaboratori.

Il cavallo, uno dei topos fondamentali

La sognante e poetica imago del grande regista trova espressione nel prologo del volume nel quale a parlare è proprio il cavallo di cui al titolo, alias Rosita Copioli, la quale prende proprio spunto da una delle bozze per gli spot per introdurci alla mitografia del Pegaso alato, simbolo dell’immaginazione, ciò che libri e film trasmettono, quelli di Fellini in un modo sublime, cavallo che diventa il simbolo della potenza immaginativa del sogno e della poesia ed è la migliore introduzione possibile al fluire delle pagine che scorrono come fotogrammi con altresì le copie fotostatiche delle bozze preparative di Fellini sugli spot da realizzare e sulle quali si innestano le riflessioni e speculazioni di Rosita Copioli. Uno di questi è proprio quello che Fellini aveva pensato sul cavallo in biblioteca. Da ciò nasce un’indagine approfondita della curatrice/scrittrice alla ricerca della centralità del cavallo come uno dei topos fondamentali nell’immaginario felliniano, oltre che una costante presenza nelle diverse culture, mitologie, religioni e anche occorrenze letterarie. Può così avere inizio una lunga escursione nella mitologia, sempre presente del resto anche se in modo più o meno manifesto nell’estetica del regista, una poetica debitrice alle ossessioni personali e ai sogni del regista, e quindi passibile di approfondimenti (come sono stati fatti) di tipo psicanalitico e che potrebbero aver portato Fellini stesso, in quanto grande creatore di immagini, ad assentire, dicendoci che nei sogni il pensiero per immagini concentra in un punto solo gli infiniti dello spazio e del tempo, forse la migliore chiave di lettura possibile alla visione dei suoi film, con la loro contemporanea presenza di leggerezza e profondità, insieme all’elemento fiabesco, animalesco e clownesco che rispecchia la paradossalità e molteplicità del reale. In questo percorso interpretativo suggerito da Rosita Copioli si va da Poseidone, il dio delle acque, «il dio-cavallo delle acque scorrenti, d’indole inquieta e fremente, profondissimo e insidioso, rapinoso e geloso, che tutto assalta, scava, trasporta», per arrivare alle Muse, le nove sorelle figlie di Zeus e Mnemosine (Memoria), da sempre riconosciute come le divinità della poesia, fino alle Gorgoni e alle suggestioni degli spazi abissali, fino a Medusa, nel mito la più bella delle Gorgoni, che tutto ingoia, fino a Atena e Perseo. Da sottolineare che nel mito Pegaso si sia originato insieme ai fiotti di sangue fuoriusciti dalla testa di Medusa che successivamente Perseo che la decapita donerà alla dea Atena, la quale la fissò al centro del proprio scudo per terrorizzare i nemici in battaglia. Riferimenti mitologici che sono quasi una sinossi della Teogonia di Esiodo e della sua complessa mitografia, giustificando tale vorticosa immersione nei miti dell’antica Grecia in motivazioni da considerare inconsce in Fellini, come nella stessa figura del Pegaso come principio delle illuminazioni delle immagini, che sostanziano la poesia, trovando nel cinema una delle loro espressioni più felici.

Apparente contraddizione

Dall’ampia sezione dedicata alla mitografia nelle arti, nelle filosofie e nella letteratura relativa all’immagine nel cavallo di cui al titolo, il volume prende in esame nello specifico l’aspetto e le implicazioni di questa parte meno conosciuta della biografia artistica di Fellini, che sebbene non concretizzatasi sullo schermo è in linea con la sua visione del mondo, dell’arte, della società e del suo modo di creare immagini, quella appunto della creazione degli spot televisivi a promozione della lettura. Un’apparente contraddizione il proposito di proporre l’invito alla lettura tramite lo strumento che ne è l’antitesi: la televisione, con le sempiterne discussioni che contrappongono comunicazione scritta e comunicazione per immagini. Una dicotomia che Fellini ha vissuto da grande autore di cinema, e quindi da creatore di immagini e persino da vignettista che abitualmente disegnava le scene dei suoi film, un’artista la cui profondità e forza evocativa come mostrato nelle sue opere ha visto nel tempo la decadenza della società e dell’arte intesa come raccoglimento e possibilità di innalzamento spirituale a causa dell’avvento della televisione (o forse solo come sintomo), soprattutto quella commerciale della quale denuncia la falsificazione e la volgarità della società di massa che tramite di essa è propagata, un’operazione a suo dire profondamente anticulturale, facendo di tutto ciò in molte sue opere un’impietosa satira. Nonostante questo Fellini negli anni si è trovato a lavorare o a entrare in contatto con il mondo della TV, da lui definito come «sagra dell’inautentico» e l’operazione degli spot, anche se abortiti, ne è una testimonianza, come del resto lo sono alcune delle sue ultime prove cinematografiche quali Intervista, La voce della Luna e Ginger e Fred, quest’ultimo nel quale due attempati ballerini di tip tap, alias Amelia Bonetti (Giulietta Masina) e Pippo Botticella (Marcello Mastroianni) sono coinvolti in una sorta di operazione nostalgia presso gli studi televisivi di un canale appartenente al «cavalier Fulvio Lombardoni» nella cui figura non è difficile scorgere quella di Silvio Berlusconi che proprio in quegli anni iniziava la sua irresistibile ascesa.

Nove “ideine”

Della libertà che può dare il mezzo televisivo, da Fellini in ogni caso sempre vissuto marginalmente e che per lui «è soltanto un altro modo di fare del cinema», si serve in modo quasi paradossale nel caso degli spot per la promozione della lettura, nove “ideine”, con questo vezzeggiativo li definisce, alle quali vanno aggiunte le due versioni di Le mani avanti, una sorta di relazione di intenti, un introduzione agli spot stessi, quella che Fellini definisce «Una breve introduzione giustificativa, e completamente inutile». Gli spot depositati, della cui autenticità si fa garante Gerald Morin, fido collaboratore negli anni di Fellini e anche in varie occasioni suo aiuto regista, e di cui nel volume sono riportate le copie fotostatiche dei dattiloscritti, sono stati scritti a macchina, dalla sua inseparabile Olivetti Lettera 32. In ogni episodio o “ideina” da uno sfondo apparentemente normale e quotidiano all’improvviso si manifesta la meraviglia, un po’ come accade quando sfogliamo un bel libro. Oltre alla già citata “ideina” del cavallo ci imbattiamo in Capitano Nemo sul fondale degli abissi marini che scaccia dei palombari impertinenti che gli disturbano la lettura, con uno scimpanzé addomesticato con un libro, con un letto magico che diventa tale solo per il fatto che chi vi sta sopra abbia aperto un libro e si trova catapultato in un’altra realtà rispetto a quella squallida, noiosa e opprimente della quotidianità, a una e più ballerine sulla scena i cui grandi tutù sono fatti di libri e il cui vorticare «come tanti fiori che viaggiano nel ritmo festante del fruscio delle pagine» accompagnano la musica della loro danza, fino a imbattersi in un uomo comune, variamente alienato e sommerso da un’anonima folla incolore, offeso dai riti giornalieri, dai rumori, dalle beghe quotidiane, immerso in un mondo di «uniformità indifferenziata» ci dice Fellini, aprendo un libro si trova catapultato in un universo fantastico, colorato e illuminato di una luce favolosa, e da lì si stagliano «Lady Godiva, I Tre Moschettieri, Robinson Crusoe, Madame Bovary, Gulliver, Sherlock Holmes e Pinocchio» e tanti altri, a elevare, dare forza e fiducia, perché «un libro ti fa sentire meno solo» e «ti protegge, dal grigiore, la noia, l’aggressività degli altri, l’implacabile mortale routine, l’indifferenza di chi ti circonda, la volgarità, lo squallore, l’affievolirsi della speranza, la paura, la desolazione, la solitudine», «un libro ti protegge, ti difende, ti rincuora, ti rende più forte, più sicuro, migliore, ti fa conoscere chi sei o chi potresti essere. Non restare mai senza un libro». Il virgolettato proviene dall’ “ideina” intitolata Un giorno qualsiasi, forse la più significativa.

La critica impietosa alla tv

In tutte le nove idee per gli spot è contenuta una critica impietosa al mezzo televisivo, alla televisione come strumento espressivo, per la forma del messaggio di cui si fa veicolo, soprattutto di quella commerciale che ha iniziato a imporsi negli anni Ottanta con l’invasività della pubblicità, per Fellini un vero e proprio atto criminale, soprattutto se inserita all’interno di un film, una battaglia la sua persino legale, a difesa dell’unitarietà dell’opera d’arte e a tutela dei suoi fruitori, denunciando l’assuefazione e annacquamento che tale strumento ha dato alle coscienze, un insieme disturbante e caotico fatto di slogan, reiterazioni, messaggi subliminali, rumore, ammicchi e disarmonia, insomma all’antitesi di quello che fa un libro, insieme unitario di logos, ritmo, respiro e raccoglimento che include l’invisibile e l’inudibile che si può avvertire nel silenzio o in un sussurro che può dare la lettura, e chissà cosa avrebbe detto o aggiunto Fellini e quali strali feroci avrebbe rivolto ai nuovi mezzi di comunicazione, vedi internet, i social network, e figurarsi cosa avrebbe potuto dire sull’intelligenza artificiale.

Il libro fa anche una piccola cronistoria dell’avvento della tv commerciale, che dal punto di vista felliniano, e non si può dargli torto, costituisce una delle cause, o forse ne è solo l’effetto, della decadenza della civiltà, dell’imbarbarimento del dibattito pubblico e quindi politico, pur essendosi lo stesso Fellini sempre tenuto lontano da qualsiasi schieramento, difendendo unicamente la libertà dell’artista come creatore di un nuovo punto di vista sulla realtà, come ha fatto con tutti i suoi film e con la luce della fantasia che da essi si irradia, cercando in qualche modo di difenderne in tempi disperati e sconnessi la vocazione e investitura quasi divina che era loro riconosciuta presso gli antichi. Traendo spunto dalla feroce ma sempre intelligente e mai sguaiata critica felliniana, Rosita Copioli si addentra persino in riflessioni storiche, sociali e geopolitiche che si interrogano sulla decadenza della cosiddetta civiltà occidentale e sul destino dell’Europa.

Fellini e l’amore per le biblioteche

Il cavallo in biblioteca è da considerare un piccolo gioiello di saggistica culturale. Non disdegnando di farci immergere, sporcare e riflettere sull’attualità del mondo che ci circonda fa respirare il fascino antico delle cose misteriose, di un sapere ermetico, esoterico, quasi da carbonari, testimonianza di un amore e un vero e proprio atto di fede nella fantastica potenza della letteratura, costituendone un vero e proprio elogio, qualche cosa anche se in forme diverse che ricorda quello fatto da Antonio Tabucchi nel 2011, poco prima della morte dello scrittore (qui il link)

Nella fattispecie del libro di e su Fellini ciò si concretizza oltre che in un’indagine su un aspetto meno conosciuto della vicenda artistica di quello che è riduttivo considerare un grande regista, idealmente in un atto di amore incondizionato verso le biblioteche, per ciò che rappresentano e custodiscono, sia quelle fisiche che immateriali di ognuno di noi, qualcosa che va verso l’infinito, che Leopardi definiva “finestra passatoia, per il paesaggio di sfondo di cui si prospetta l’infinità”, un saggio coltissimo che fa venire voglia di immergersi e perdersi in una grande, legnosa, antica e silenziosa biblioteca, un libro che è esso stesso una piccola biblioteca, grazie alla ricchezza dei suoi rimandi, citazioni, speculazioni e riferimenti alla storia dell’arte, della filosofia, della religione, della mitologia, della letteratura e della poesia, tanto da poter dire con il poeta recanatese che “naufragar m’è dolce in questo mar”.

Seguici su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Threads e YouTube. Grazie

Correlati