di

Luciano Ferraro

Angelo Gaja: «Togliere vigne? No, bisogna governare il limite. Abbassiamo la soglia per i vini da tavola da 400 a 250 quintali di uva per ettaro»

Angelo Gaja indica in due parole il futuro del vino italiano. La prima è governo, la seconda è limite. Il periodo d’oro del settore sembra lontano: europei e americani bevono sempre meno, e nelle cantine italiane ci sono quasi 50 milioni di ettolitri (un oceano alcolico invenduto pari a 6,5 miliardi di bottiglie). Sull’Occidente spira un vento salutista anti-alcol, mentre il cambiamento climatico porta grandinate e favorisce malattie delle piante. Per completare l’annus horribilis, Trump ha imposto dazi del 15% che frenano l’export di bianchi e rossi negli Usa, nostro primo mercato. Per questo i produttori, nel vertice del 4 agosto a Palazzo Chigi, hanno infranto un tabù, proponendo di estirpare parte del Vigneto Italia (come in Francia, dove spariranno entro l’anno quasi 30 mila ettari). La ricetta di Gaja è chiara, un’inversione di rotta dopo anni di crescita che ha portato l’Italia al primato mondiale della produzione: «Bisogna governare il limite».

Lo hanno chiamato il Mozart del vino, l’Hegel del vino, il Re (o il Signore) del Barbaresco. Preferisce il Principe della zolla, la definizione che gli regalò Gianni Brera. A 85 anni, dall’alto del suo castello a Barbaresco e di vini mitici che hanno conquistato il mondo, come il Sorì San Lorenzo, Gaja resta fuori dal coro dei lamenti dei suoi colleghi. «Sono un imprenditore, ho l’obbligo di essere ottimista», sorride.

Pensa sia l’ora di togliere le vigne?

«Le misure invocate per porre rimedio alla sovraproduzione sono da sempre le stesse: l’espianto e la distillazione. Misure estreme sulle quali si continua a dibattere. Mi chiedo invece se non siano auspicabili pratiche coerenti con il governo del limite».

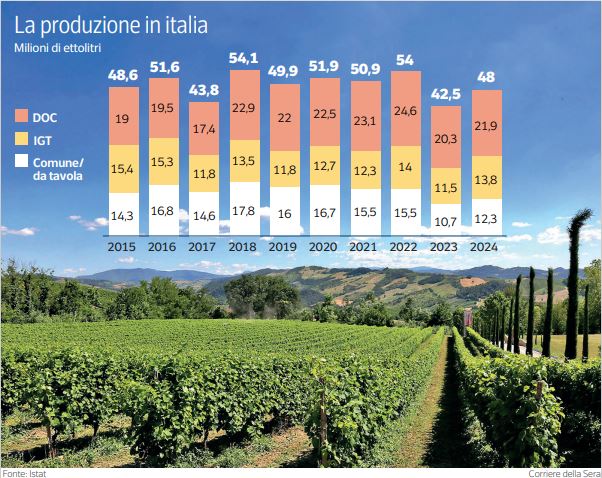

In quale modo? L’anno scorso sono stati prodotti 48 milioni di ettolitri, quest’anno forse aumenteranno.

«Sarebbe ottimale una produzione annuale tra i 35 ed i 42 milioni di ettolitri. Anche per gli effetti del cambiamento climatico, oltre che del calo dei consumi. Produrre meno, ma meglio. Possiamo farcela».

«Primo: abbassare il limite per i vini da tavola da 400 a 250 quintali di uva per ettaro. Ridando dignità a questi vini, che non sono il Far west. Secondo: impedire di produrre vini da tavola con uve da tavola».

Un riequilibrio tra mercato e produzione.

«Un limite, appunto. La madre di tutte le riforme comunque sarebbe la riduzione della burocrazia per le cantine».

«Aspettiamo, la trattativa è in corso. Speriamo in una soglia meno punitiva. Bisogna avere pazienza, fasciarsi la testa prima del tempo non serve».

Non tutti i produttori però saranno colpiti allo stesso modo.

«Non sono d’accordo con quelli che dicono che chi vende a prezzi più alti è favorito rispetto ad altri: il danno che può arrivare a causa dei dazi di Trump colpirà tutto il comparto. I dazi sono un rischio d’impresa. Avevamo molto goduto quando Trump impose nel 2020 e in parte del 2021 una sovrattassa del 25% sui vini francesi, spagnoli e tedeschi e zero sugli italiani».

Come si affronta la riduzione del consumo di vino?

«Il vino si beve anche per festeggiare, ma in Europa come si può festeggiare, con due guerre vicine? Se arriverà la tregua, lo spirito cambierà subito».

Quindi è solo congiuntura, non una crisi strutturale.

«Sì, poi ci sta che il gusto cambi, e dobbiamo accettarlo. I produttori devono essere capaci, per quanto possibile, di operare come sempre nei mercati occidentali. Ma devono anche esplorare i mercati asiatici e africani, dove i consumatori sono spesso abituati a bere bevande molto alcoliche. Quei consumatori vanno educati ad abbassare il livello dell’alcol, bevendo il vino, che contiene cultura».

I produttori chiedono fondi e ristori pubblici per superare la crisi.

«È giusto chiedere aiuti pubblici, ma chi eroga denaro deve fare attenzione, i fondi servano a favorire l’intero settore e non gli individui. Altrimenti c’è chi succhia di più, e altri che restano a secco. E poi non si sa mai dove finiscono i soldi».

Intanto è nato il vino dealcolato.

«Ci sarà una fioritura dei senza alcol, ma non riusciranno a competere col vino re della tavola. Non sono entusiasta di questa nuova categoria, l’alcol è un elemento prezioso del vino. La tecnologia consente di arricchire i dealcolati, siamo solo all’inizio. Serve però una legge europea che permetta al consumatore di distinguerli nell’etichetta dai vini con gradazione alcolica».

È finita l’era magica iniziata negli anni 80 con il Rinascimento del vino italiano dopo lo scandalo metanolo?

«Il fattore umano è la nostra forza. In Italia le cantine sono più di 30 mila, almeno 10 mila produttori esportano vino, italianità e poesia, muovono la curiosità che spinge i turisti a venire in Italia. I consumi di vino diminuiscono da molti decenni, ma nonostante questo siamo sempre andati avanti. Continueremo a farlo. Con realismo, perché il mondo cambia».

10 agosto 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA