di

Irene Soave, da Berlino

Una mostra di Yoko Ono fa riflettere: ecco alcune cose che possiamo fare contro le guerre nel mondo

Questo articolo è tratto da Big Bubble, la nuova newsletter del Corriere firmata da Irene Soave: è gratuita, arriva la domenica mattina e ci si iscrive qui. A questo link, invece, potete leggere per intero l’ultimo numero.

«Non dover mai più scegliere tra due amori». «Non avere il cancro». «Che mia madre stia bene». «Che S. mi telefoni». «Orgasms for everybody!» «Che questo sentimento che ho oggi duri per sempre».

Ma soprattutto pace, pace, pace: Friede, paix, peace, paz, scritte in armeno e in giapponese, in cirillico e in disegnini. «Spero che questa guerra finisca». «Che i bambini di tutto il mondo abbiano acqua e cibo per sempre». «Pace in Palestina». C’è anche chi chiede la pace interiore: «Pace, serenità e chiarezza», scrive una. «Pace e amore nella mia vita oggi e domani». «Spero che muoia Putin». «Spero che muoia Trump» (la grafia è la stessa). «Cibo per i bambini di Gaza». «Che in Medioriente venga la pace». «Vorrei poter tornare a Kiev». Eccetera.

Wish Tree (1996/2025) è un’opera di arte collaborativa: c’è un albero di ulivo, alcune matite, centinaia di biglietti vuoti, e ogni visitatore deve scrivere un proprio desiderio su un biglietto e appenderlo ai rami, come una decorazione di Natale. Sarà appunto perché è un ulivo; ma i desideri appesi a centinaia sul Wish Tree piantato davanti alla Neue Nationalgalerie, qui a Berlino, parlano di pace quasi tutti.

È del resto l’argomento centrale della mostra in corso, intitolata Dream Together: l’autrice è Yoko Ono, icona internazionale di molte cose e tra queste del pacifismo. L’allestimento è composto da otto sue opere che richiamano ad altrettante azioni collettive. La prima era l’albero dei desideri, ogni visitatore doveva esprimerne uno: quasi tutti abbiamo risposto come le candidate di miss Italia di una volta, «La pace nel mondo».

Peloso? Non tanto. Il pensiero è sulla bocca di tutti in questi mesi, particolarmente dopo il diffondersi delle foto di Gaza e dei suoi bambini morti per fame, che hanno tolto il sonno anche ai più imperturbabili. Ne parliamo tutti sui social, a tavola, con più cautela in ufficio. Ne parliamo però come nell’albero dei desideri: in modo sentito, ma vacuo. O vacuo, ma sentito. E del resto, cosa potremmo fare?

Il resto della mostra prosegue con altre opere collaborative: pescare da due grandi secchi i pezzi di due puzzle, tutti azzurri uguali; giocare a scacchi su una scacchiera tutta bianca che “elimina le differenze, e così il conflitto”; ricomporre dei cocci; piegare origami. «La mostra invita i visitatori ad andare oltre l’osservazione passiva e a impegnarsi in una partecipazione attiva, sia fisica che mentale», scrivono i curatori. «Spesso iniziando a livello individuale, queste azioni si evolvono in sforzi collettivi più ampi, dimostrando il potere trasformativo delle azioni comunitarie nel lavorare per la pace e immaginare un mondo diverso. Le opere invitano ad azioni collettive di riparazione, guarigione, pulizia, riparazione, desiderio, immaginazione e sogno».

E dunque eccoci qui, nella parte non bombardata del mondo, a comporre puzzle e scrivere bigliettini come parte di un collettivo gesto di pace. Che effetto avrà? Forse il messaggio della mostra, o almeno quello che mi arriva, è più cinico di quello che sembra: ciascuno di noi ha vaghe ma molto sincere buone intenzioni, mezzi solo simbolici o comunque assai tenui per applicarle, potenzialità di incidere sulle cose zero.

Ma è proprio così? A parte andare a votare e restare informati (non su Instagram); a parte donare qualche soldo, e chissà se poi gli aiuti arrivano, possiamo fare qualcosa per le cause enormi che ci stanno a cuore, dai bambini di Gaza agli ucraini, dalle donne iraniane al clima, dai massacri in Congo ai prigionieri politici? Cosa possiamo fare, insomma, per la pace?

La domanda è eterna; l’epoca, pur vivaio di attivisti da tastiera e disinformazione, non è avara di risposte.

Donare soldi (e a chi)

In molti, per esempio, donano ormai regolarmente a grandi organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa, l’Unrwa per il conflitto in corso a Gaza, Amnesty International, Medici senza frontiere. Sempre più spesso – ma avrò questa impressione perché frequento molti giornalisti, sensibili alla causa – c’è chi dona a Reporters without Borders, ong internazionale che protegge il lavoro dei giornalisti nei teatri più difficili. A Gaza sono stati uccisi 176 giornalisti palestinesi e due israeliani. In Ucraina ne sono stati uccisi un centinaio, tra reporter civili e giornalisti arruolati al fronte. E così via.

Soprattutto chi dona a teatri di guerra come Gaza, dove l’arrivo degli aiuti è fortemente ristretto dall’inizio dell’aggressione e pressoché bloccato da marzo, tende a scegliere grandi organizzazioni come queste, per la loro maggiore esperienza anche logistica nella distribuzione di aiuti in zone difficili. Alcune organizzazioni, come l’Unrwa, usano le donazioni anche per fornire “cash assistance”, cioè contanti, alle famiglie locali.

Tuttavia in molti si chiedono se la propria donazione non finirà nei container che attendono invano al confine e c’è chi preferisce donare a raccolte fondi individuali, o più piccole. Si trovano sui social o su Google cercando «direct aid» o «mutual aid». Come quella della fotografa Stephanie Shih, che ha raccolto oltre 600.000 dollari con account Venmo e Paypal che gestisce tramite Instagram e passaparola. Metà del ricavato viene devoluto a un fotoreporter di Gaza che aiuta a organizzare la distribuzione di cibo cotto, prodotti agricoli, acqua, tende, vestiti e denaro. L’altra metà va a trenta famiglie care a Shih. Che non è la sola, a Gaza, a raccogliere fondi diretti. Un piccolo gruppo intitolato Reviving Gaza è segnalato in questo lungo articolo del Guardian dedicato a questo tipo di donazioni.

Come si fa a sapere che i propri soldi finiscano a famiglie innocenti e non a organizzazioni terroristiche? In gran parte le donazioni dirette sono anche una questione di fiducia, e aiuta per esempio scegliere raccolte fondi segnalate da testate giornalistiche affidabili, che verosimilmente hanno preso informazioni sul conto di chi chiede soldi prima di decidere se segnalarli. Alcune piccole organizzazioni, poi, come l’inglese Olive Branch, aiutano a verificare la serietà dei GoFundMe e delle collette avviate direttamente su Instagram, e a distinguere come minimo i link veri da quelli dei truffatori che le donazioni le intascano.

In Italia un progetto simile tra i molti è Cocomero, una serie di due e-book di «Ricette di ispirazione levantina», tutte vegetariane, scritte da 76 food blogger italiani e internazionali. Si acquistano sul loro sito e il ricavato va direttamente ad alcune famiglie di fiducia degli organizzatori e a una parrocchia, quella di San Porfirio. E così via.

Protestare (e come)

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito in tutto il mondo a proteste di piazza costosissime – per chi ci è andato – contro diversi regimi. La Russia di Putin, con le proteste contro la guerra, e il suo satellite, la Bielorussia di Lukashenko dove si è protestato contro le elezioni-farsa. L’Iran con la rivoluzione delle ragazze. Hong Kong e le proteste per la democrazia, Taiwan, la Thailandia. In tutti questi posti si è contestato un regime, anche con forte sostegno dall’estero; tutti i regimi però sono rimasti al loro posto, e i movimenti che li combattevano hanno subito grandi perdite vive, decine di migliaia di arresti, decine di migliaia di attivisti sono stati uccisi o torturati o esiliati, le poche libertà civili rimaste sono state sospese per tutti. Protestare quindi è inutile?

Erica Chenoweth, una politologa e professoressa di diritti umani e affari internazionali a Harvard, ha dedicato gran parte della sua ricerca a studiare la resistenza civile e rispondere a questa domanda, nel modo meno ideologico e più scientifico possibile. Dei suoi numerosi saggi sull’argomento, solo uno è stato tradotto in italiano: si intitola Come risolvere i conflitti. Senza armi e senza odio con la resistenza civile (Sonda, 2023). Scioperi, proteste, boicottaggi. Chenoweth ha analizzato tutti i conflitti sociali sfociati in atti di resistenza civile negli ultimi 120 anni, dalla primavera araba a Occupy Wall Street: più di seicento movimenti di massa, che hanno perlopiù cercato di rovesciare governi dopo elezioni illegittime. Chenoweth ha osservato che quando almeno il 3,5% della popolazione partecipava a un’opposizione non violenta, i movimenti avevano un ampio successo.

Dunque no, partecipare a proteste, scioperi o manifestazioni non è inutile; è anzi tanto meno inutile quante più persone partecipano (in Italia il 3,5% della popolazione è due milioni di persone) e, prosegue l’analisi di Chenoweth, quando la mobilitazione dura a lungo. Funzionano più lunghi scioperi generali o campagne di mesi anziché azioni una tantum, perché così diversi settori della società hanno tempo e modo di essere coinvolti.

Inoltre la scrittrice Rebecca Solnit (quella di Gli uomini mi spiegano cose, in pratica l’inventrice della parola mansplaining) ha scritto diversi saggi sul tema della speranza come forma di attivismo. To hope significa in sostanza sapere che quello che si fa può avere scarsa incidenza oggi, ma può ispirare molte persone e molto a lungo a prendere posizione. L’esempio più celebre che Solnit propone, ad esempio in questo breve saggio di qualche anno fa, è quello del coraggioso whistleblower Edward Snowden, le cui rivelazioni, dodici anni fa, hanno reso possibile il Datagate. Nelle molte conferenze e interviste che ha sostenuto da allora, Snowden indica come esempio principale per il suo coraggio l’analista militare Daniel Ellsberg, che nel 1973 – quarant’anni prima del gesto di Snowden – ha diffuso i Pentagon Papers con le loro grandi rivelazioni sulla guerra del Vietnam. L’eco di un gesto di protesta, cioè, può avere effetto anche dopo molti anni.

Le numerose ricerche sull’argomento dei dipartimenti di Scienze politiche di mezzo mondo hanno poi messo in evidenza un altro aspetto che rende facile, a volte quasi divertente, manifestare – che sia per il clima, per la fine di una guerra o di un’occupazione, per la giustizia di genere – e cioè il moltiplicarsi di forme non violente, ma efficaci, di resistenza collettiva. Uno studio sull’anno del Covid ha censito un centinaio di tipi di protesta spuntati, proprio quell’anno, quando piazze e strade erano inaccessibili, in tutto il mondo.

Cacerolazos dalla finestra, scioperi, laboratori per cucire mascherine, gruppi di mutuo soccorso, orsacchiotti di peluche alle finestre, bandiere dal davanzale, letture in streaming, concerti sui tetti. E ancora droni per consegnare pacchetti, raduni digitali, banche alimentari e del tempo, raccolte fondi, volontariato, corrispondenza con prigionieri o pazienti di strutture sanitarie, e così via. Durante la pandemia per protestare contro l’iniquo accesso alle forniture mediche, c’è chi ha utilizzato stampanti 3D per produrle, salvando forse qualche vita. Eccetera. Azioni di protesta anche piccole si giovano enormemente della nostra presenza (per la regola del 3,5% scritta qui sopra). Si può non restare a casa. O restarci, e protestare di lì.

Instagrammare (e che cosa)

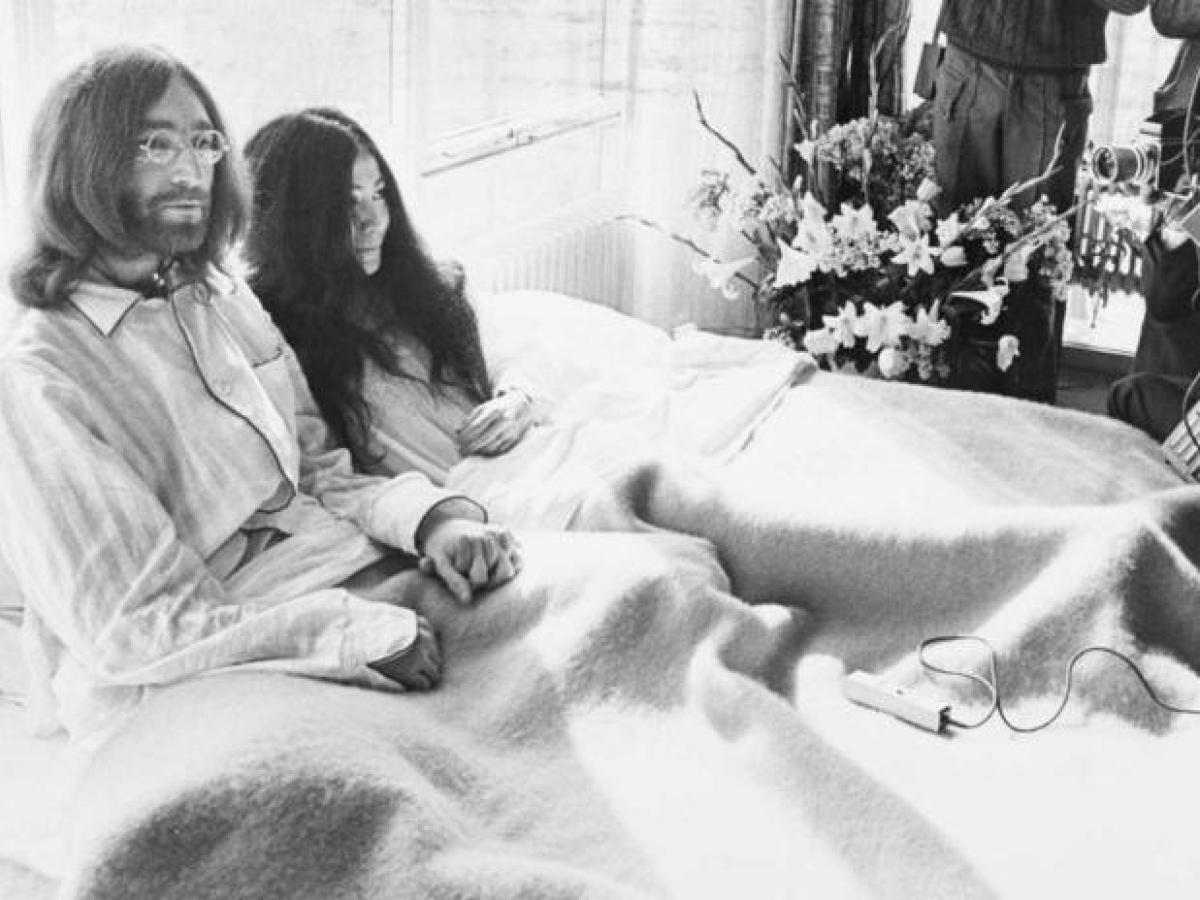

E qui si arriva al punto più frivolo e controverso dell’attivismo minimo di cui noi, dal nostro divano e dalla nostra parte di mondo, possiamo essere capaci. I post sui social. A cosa serve, ci chiediamo in tanti, pubblicare le foto dei bambini di Gaza nel nostro palinsesto ininterrotto di story dal mare, di reel di ricette, di foto di gatti e bambini? A che pro non solo pubblicarle, ma insistere con influencer (…) scrittori e personaggi famosi perché anche loro si espongano a mezzo Instagram, proprio come John & Yoko facevano comperando pagine e pagine di quotidiani di tutto il mondo su cui far scrivere solo War Is Over (if You Want It)? Non è un’azione vanesia e inefficace, che oltretutto espone i propri seguaci a immagini scioccanti alternate a foto delle vacanze, in un blob che non può non avere effetti sulla nostra salute psichica? Che cosa ce ne facciamo dei post su Instagram?

Qualcosa, indicano i recenti studi, ce ne facciamo. Una ricerca recente analizza questo aspetto – i discorsi collettivi, soprattutto sui social – della preoccupazione collettiva per il clima. A seimila americani è stato chiesto quanti altri americani, secondo loro, sono preoccupati per il riscaldamento globale. La risposta media è stata: il 43 per cento. Nella realtà, è preoccupato per il riscaldamento globale il 66 per cento degli americani. La differenza non è piccola: è quella tra sentirsi in minoranza e sentirsi parte di una maggioranza.

Questo cambia i nostri approcci, anche politici, al problema, scrive la docente di psicologia collettiva della School for Public and International Affairs di Princeton Betsy Levy Paluck, in questo saggio (a pagamento). Cita un altro studio, in cui si chiede a elettori sensibili al tema del clima di valutare l’impegno al riguardo di ciascun partito. Quello dei Democratici, nella realtà piuttosto concreto, è percepito come un semplice «dissenso passivo» e non «opposizione attiva» alle politiche climatiche dei Repubblicani. Questo, spiega lo studio, si traduce in una perdita di voti, che contribuisce a una sconfitta elettorale, e dunque in ultima analisi indebolisce proprio la causa che sta a cuore all’elettore, in questo caso l’impegno sul clima. Esempi simili, nel saggio, riguardano la legge americana sull’aborto.

In sostanza non è irrilevante pensare che attorno a noi in tanti la pensino come noi – sull’Ucraina, su Gaza, sull’Iran, sul clima – e siano magari pronti a intraprendere azione politica, piuttosto che pensarsi soli o in una imbelle minoranza.

Betsy Levy Paluck chiama questo fenomeno «spirale del silenzio»: meno si parla di un tema, più il legislatore e l’esecutivo, in ultima istanza, sono autorizzati a non tenerne conto. Certo, scrive – citando un altro studio – la protesta di piazza è più efficace: ogni politico capisce bene il linguaggio delle immagini, e le immagini di una folla che manifesta sono inequivocabili. Ma funzionano anche i post su Instagram. «Le persone», scrive Levy Paluck, «vogliono partecipare all’azione politica solo se anche gli altri lo fanno. Dobbiamo osservarci a vicenda (…) per capire in cosa crediamo. E dobbiamo essere disposti a far sentire la nostra voce. Questo è il modo per formare una conoscenza comune su ciò che gli altri pensano e vogliono veramente. Ed è questo il valore sottovalutato delle proteste (…): non ci dicono cosa pensare, ma ci dicono cosa pensano gli altri». Come per tante questioni cruciali delle nostre vite, anche per fare quello in cui crediamo è importante non sentirsi soli.

11 agosto 2025 ( modifica il 11 agosto 2025 | 11:12)

© RIPRODUZIONE RISERVATA