Ascolta la versione audio dell’articolo

Gli astri morenti spesso emettono lampi di luce prima di spegnersi. Così accade che le stelle dello spettacolo mandino i bagliori più estenuati e commoventi a pochi metri dalla fine, presunta o vera, e che alcuni registi li sappiano cogliere e sfruttare per portare sul grande schermo la meteora di un essere umano-attore in un gioco di specchi che trasforma il film in capolavoro. In The wrestler Randy Robinson, re del ring, vent’anni dopo l’apice del suo successo, conserva ancora la scheggia di sublime, ruvida e intensa, che lo ha fatto diventare un campione. Mickey Rourke lo interpreta con un volto tumefatto e provato, molto lontano da quello di 9 settimane e ½.

Mickey Rourke

Darren Aronofsky riprende Rourke mentre accetta nella penombra compensi troppo sottili, firma ai fan locandine di un’altra epoca, indossa abiti logori. L’attore entra nel personaggio con i muscoli gonfiati di steroidi, memori di vittorie e di fantasie che mandano il pubblico in delirio. Aronofsky, regista attratto dagli estremi (Cigno nero, The whale), ha voluto Rourke per il suo passato da ex pugile professionista, per la sapienza con cui si muove sul ring e per le traiettorie di vita simili a quelle di Randy. Dall’ascesa con i guantoni e sul grande schermo all’abisso delle droghe e dell’alcolismo. E, infine, la virata inaspettata verso il firmamento con una nuova pelle più sottile, dolente, ancora più vera. In Birdman l’attore Riggan Thomson (Michael Keaton), artisticamente morto dopo il distacco dall’omonimo supereroe che ha interpretato, continua a essere perseguitato dai suoi fantasmi. Thomson prova a cambiare strada recitando a Broadway in una pièce teatrale e Alejandro Iñárritu con un geniale uso del piano sequenza trasforma Keaton, attore nell’attore, in una supernova che gemmerà altri corpi celesti. In Birdman, come in The wrestler, c’è una figlia abbandonata da recuperare quando la luce della fama manda ancora deboli lampi. Allo stesso modo di Aronofsky con Rourke, Iñárritu gioca sul doppio binario verità-finzione, perché Michael Keaton è stato Batman per Tim Burton in due film dedicati all’uomo pipistrello.

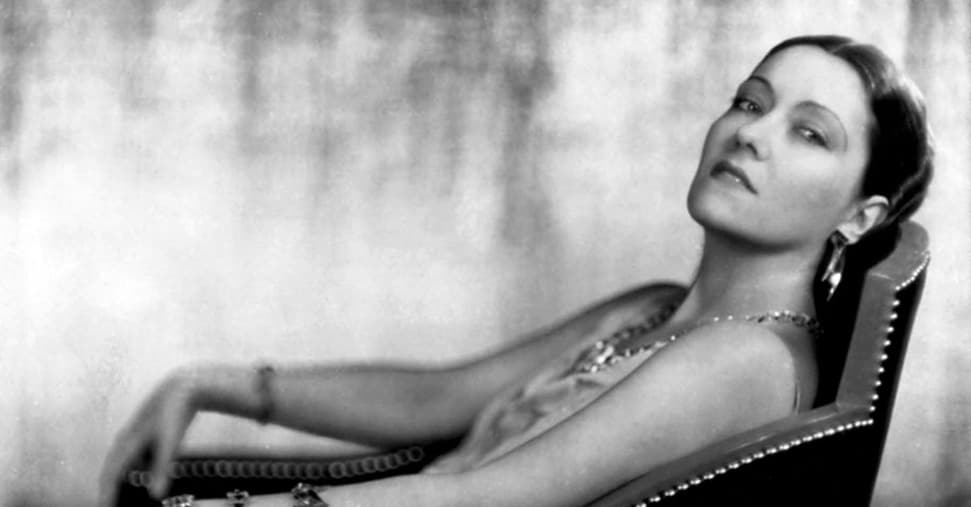

Gloria Swanson

Sono le stesse orme lasciate da Billy Wilder che sul Viale del tramonto ha voluto il ritorno (trionfale, così nei titoli di testa) sul grande schermo della diva del cinema muto Gloria Swanson nei panni dell’attrice del muto Norma Desmond. Norma, finita sulle scene, splende ancora nel suo regno casalingo. Ciò che si è spento sul set, riluce ancora per Max von Mayerling, ex marito ed ex regista di Norma, interpretato da Erich von Stroheim – cineasta anche nella realtà –, che non la dirige più ma le fa da maggiordomo e autista. La villa in cui vive Norma trattiene ancora l’energia che l’ha resa immortale, proteggendola, tutelandola dal rifiuto che Hollywood riserva alle dive della sua età. Swanson ha 50 anni quando gira il film di Billy Wilder e nella pellicola dichiara la stessa età “imperdonabile” allora per le scene. Non a caso, Greta Garbo si era ritirata a vita privata a 36 anni per risparmiarsi la crudeltà di parti di risulta. Norma, invece, combatte ancora: si reca negli studios, convinta di dover girare un nuovo film, e sfida il destino per un amore giovane. Prima di finire nella polvere, scende, da diva, l’ultima scalinata nell’abbaglio dei flash dei fotografi non più di costume, ma di cronaca nera.

Bette Davis

Margo Channing, la più amata attrice di Broadway, invece, preconizza il suo deliquio a quarant’anni, età che ha già raggiunto. Eva contro Eva racconta l’ingresso della giovane talentuosa e sotterranea Eva Harrington (Anne Baxter) davanti agli occhi sedotti e poi furibondi di Bette Davis. Come Wilder nel Viale del tramonto con Joe Gillis (William Holden), Joseph L. Mankiewicz introduce un personaggio che incorpora l’epifania della fine, di una profezia che si autoavvera. Gli ultimi fuochi di artificio di Margo non sono tanto sulle scene, quanto nei drammi e resurrezioni recitati solo per gli intimi. Eva è la tragica presa di coscienza dell’oblio imposto da quella società. Curioso che i film di Wilder e Mankiewicz denuncino nello stesso anno, il 1950, la spietatezza dello showbiz verso la donna che non è più una ragazzina. Lo ha stigmatizzato e reso grottesco anche un film discusso e discutibile, ma forte e coraggioso, come The substance di Coralie Fargeat. Spesso, ci mostra il cinema pescando nella realtà, l’enorme massa di energia che una stella produce, e grazie a cui si distacca dalla medietà, può generare nel mondo dello spettacolo un riverbero patologico, che non stempera il magnetismo del personaggio.

La caduta e la rinascita

Chi sta intorno alla stella cadente o caduta continua a essere soggiogato dalla sua natura estrema, anche dalla pazzia e dalla devianza. A volte le scene con il loro allure confondono realtà e fantasia, creano un eccesso di ansia da prestazione, di dipendenza dal consenso, sotto cui molti soccombono. La lista è lunga: da Richard Burton a Peter O’Toole, da Heath Ledger a Philip Seymour Hoffman, da Judy Garland a (forse) Marilyn Monroe. Nel Viale del tramonto Joe Gillis vedendo Gloria Swanson dice: «Siete Norma Desmond. Eravate grande». Lei alza il mento come una regina e risponde: «Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo».