Quando Accattone arrivò nelle sale nel 1961, Pier Paolo Pasolini aveva già un nome di rilievo nel panorama culturale italiano: poeta, romanziere, saggista, polemista instancabile. Non era però ancora un regista. Fino a quel momento, il suo rapporto con il cinema si era limitato alla scrittura di sceneggiature per altri autori, tra cui Le notti di Cabiria di Fellini e Il bell’Antonio di Bolognini. Ma il passaggio dietro la macchina da presa segnò un punto di non ritorno: Pasolini portò nel cinema una sensibilità nuova, capace di fondere realismo crudo e tensione poetica, e ridefinì per sempre il modo di raccontare il sottoproletariato.

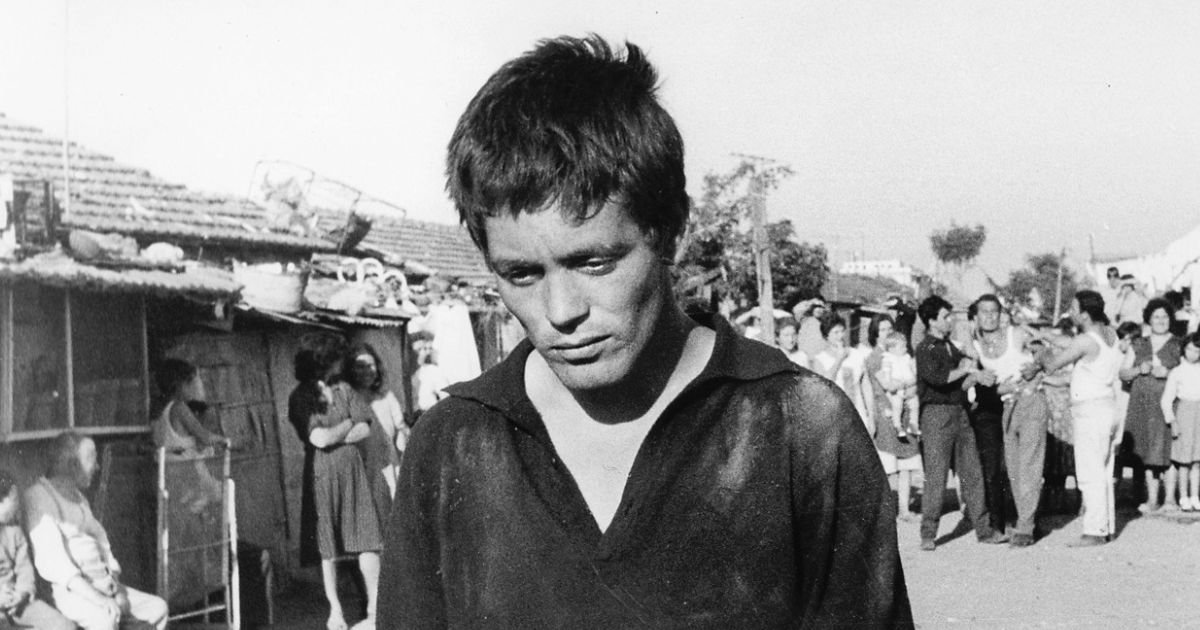

Il titolo stesso, “Accattone” (termine romano per indicare un vagabondo, un mendicante), chiarisce fin da subito il suo interesse: il mondo di chi vive ai margini, invisibile alle istituzioni e ignorato dal cinema dell’epoca. La trama è lineare, quasi essenziale: Vittorio “Accattone” Cataldi (interpretato da un magnetico Franco Citti, all’epoca esordiente) è un piccolo sfruttatore che perde Maddalena, la prostituta da cui trae sostentamento. Nel tentativo di rimettersi in piedi coinvolge un’altra donna, Stella, ma il lavoro onesto si rivela insostenibile per lui. Torna così ai furti e all’illegalità, fino a trovare la morte in un incidente in moto.

Tuttavia, ridurre Accattone a questo schema narrativo significa non coglierne la vera portata: il film è un dispositivo simbolico in cui ogni gesto, ogni sguardo e ogni luogo si carica di significati che vanno oltre la cronaca. All’inizio degli anni ’60, il neorealismo di De Sica e Rossellini stava lasciando spazio ad altre forme espressive: la modernità di Antonioni, il barocco felliniano, la Nouvelle Vague francese. Pasolini, invece, scelse di tornare alle radici del reale, ma spingendole oltre. Ambientò il suo film nelle borgate romane, quartieri periferici costruiti durante il fascismo e trasformati, nel dopoguerra, in ghetti di marginalità e povertà estrema.

Non si trattava di una scelta meramente estetica: Pasolini conosceva davvero quel mondo. Vi aveva vissuto, aveva insegnato ai figli degli operai e dei disoccupati, e ne condivideva l’orizzonte quotidiano. Per dare autenticità al racconto, decise di affidare i ruoli a non professionisti, abitanti delle stesse borgate, i cui volti e dialetti portavano sullo schermo una verità impossibile da replicare con attori navigati.

Ma Accattone non è un semplice documento sociale. Il regista lo definì una forma di realismo sacralizzato: la realtà quotidiana, ripresa in luoghi reali e con corpi reali, veniva elevata a simbolo, a mito, a immagine archetipica. È un’operazione che rompe con la neutralità del neorealismo classico e trasforma il degrado in icona.

Ateo dichiarato ma portatore di un profondo “senso religioso”, Pasolini vedeva nel cinema la possibilità di catturare il sacro dentro il profano. Nei suoi film, anche un oggetto comune – una collana, un pane, un gesto della mano – può diventare un segno rivelatore. In Accattone, Stella non è solo una donna: è la stella-guida che potrebbe indicare la redenzione, pur sapendo che nel mondo del protagonista la salvezza terrena è impossibile.

La spiritualità pasoliniana non ha nulla di confessionale: prende in prestito il linguaggio della religione e delle icone cristiane, ma lo applica a un’umanità che non appartiene al regno della grazia. I volti dei personaggi, ripresi spesso frontalmente, non cercano empatia: interrogano lo spettatore, lo giudicano, lo mettono a disagio.

Dal punto di vista formale, Accattone unisce il rigore del neorealismo a scelte stilistiche che lo portano verso l’iperrealismo. I lunghi pedinamenti del protagonista, i movimenti di macchina che lo seguono tra strade polverose e spazi vuoti, le inquadrature frontali che isolano i volti: tutto concorre a trasformare la realtà filmata in qualcosa di più denso e più forte della semplice registrazione.

La colonna sonora alterna suoni d’ambiente a interventi stranieri alla diegesi – le musiche di Bach, i rintocchi di campane – che spostano la percezione su un livello quasi mistico. È il modo in cui Pasolini spezza il realismo e introduce la “sacralità” che cercava: una sospensione, un’apertura verso un’altra dimensione.

Il film è incorniciato dalla morte. Si apre con un dialogo in cui si scherza sul morire, e si chiude con un incidente fatale. L’amico Balilla, figura ambigua che compare in momenti-chiave, sembra un angelo della morte, pronto ad accompagnare Accattone verso il suo destino. Eppure la morte, per Pasolini, non è solo fine ma anche trasformazione: Vittorio “Accattone” muore, ma nell’istante finale diventa “Vittorio” in senso pieno, colui che vince. “Ah, mo sto bene”, sussurra, come se la pace fosse possibile solo nell’aldilà.

All’epoca della sua uscita, Accattone non ebbe il clamore di altri capolavori coevi. Gli anni tra il 1959 e il 1963 furono tra i più fertili della storia del cinema: Fellini, Antonioni, Visconti, Godard, Bergman, Hitchcock, Olmi producevano opere destinate a fare scuola. Eppure, a distanza di oltre sessant’anni, il film di Pasolini ha mantenuto una freschezza e una potenza intatte.

Molti cineasti – in Italia e all’estero – hanno guardato a Accattone come a un modello lodevole di fusione tra osservazione sociale e ambizione poetica. La sua lezione più grande sta nell’aver dimostrato che il cinema può dare voce e dignità a chi non ce l’ha, senza addolcire o filtrare la realtà. Con il suo primo film, Pasolini non si limitò a raccontare una storia: inventò un modo nuovo di guardare il mondo, e chiese allo spettatore di guardarlo insieme a lui, senza distogliere gli occhi.

Leggi anche: Anche meglio del Gladiatore: per il The Guardian questo film italiano è tra i 100 migliori del XXI secolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA