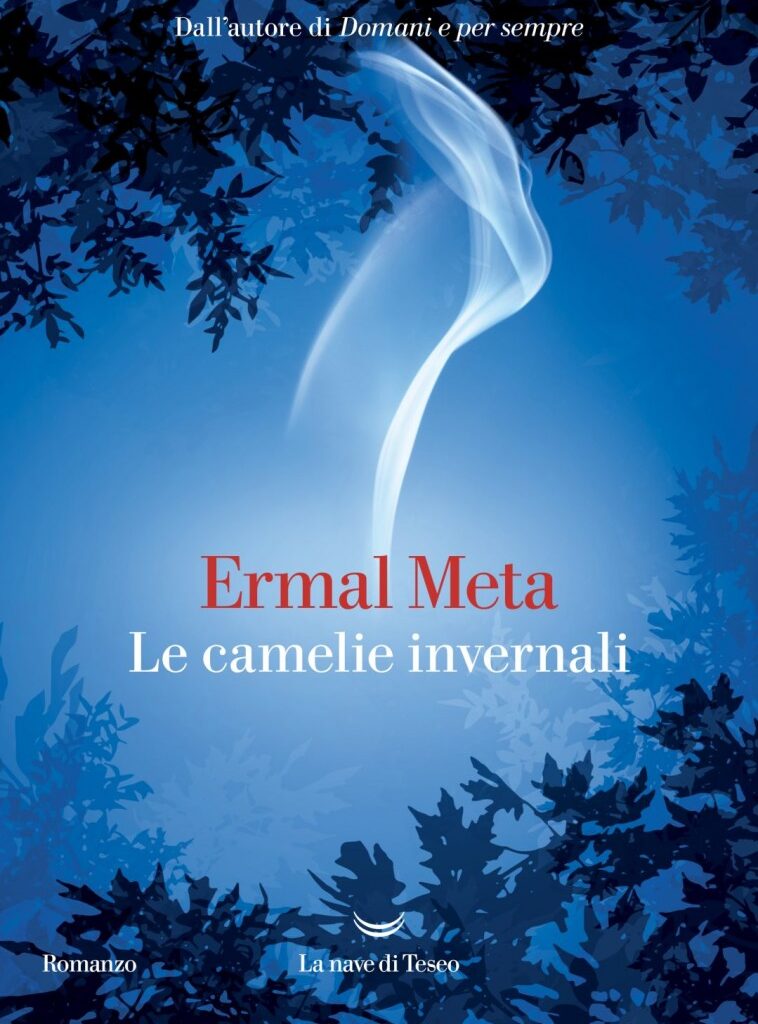

Il celebre cantautore e scrittore albanese Ermal Meta (Fier, 1981), da tempo naturalizzato italiano, dopo il successo del suo primo romanzo Domani e per sempre (La nave di Teseo, 2022), candidato al premio Strega nel 2023 e tradotto in Francia, Germania, Spagna, Cina e Albania, è tornato con Le camelie invernali, pubblicato anche questo dalla Nave di Teseo, un secondo libro appassionante e avvincente che mescola romanzo psicologico e di formazione, azione e riflessione, romanzo storico e noir in una narrazione tesa e drammatica. La lunghezza più contenuta rispetto al romanzo d’esordio permette ancora più facilmente di leggerlo tutto d’un fiato.

Il libro ha in qualche modo una “cornice”, in cui troviamo l’aspirante giornalista venticinquenne Lara, una ragazza italiana con genitori albanesi, che decide di recarsi per la prima volta nella sua vita in Albania, precisamente a Mamurras, perché intende scrivere una tesi sul Kanun, legge di sangue che è l’unica sopravvissuta di un codice di comportamento trascritto a metà del 14° secolo e che tornò a essere applicata nel caos seguito alla caduta del regime comunista negli anni Novanta (anzi, ci informa il libro, in alcune zone dell’Albania persiste anche oggi): se qualcuno uccide un componente di una famiglia, quest’ultima dovrà vendicarsi uccidendo a sua volta un parente maschio dell’assassino. Le donne non sono coinvolte in questa faida, perché la loro vita non è considerata di alcun valore, mentre è sempre un uomo a dare appunto la caccia a un altro uomo, che non può essere ucciso in casa e lì è costretto a barricarsi se vuole sopravvivere. Lara, in una narrazione in prima persona, afferma che nessuno conosce l’argomento in Italia, ma anche che “ci sono sempre due ragioni per fare qualcosa. La prima è quella che sai, la seconda è quella che scopri mentre la stai facendo. Riconoscermi in un luogo, guardare in una stanza sconosciuta e trovare qualcosa che mi appartiene, scoprire da cosa sono scappata per tutto questo tempo”. E mostrare nuovamente in questo secondo romanzo un volto dell’Albania che tanti ignorano, ma pure fare i conti in qualche modo con altri lati oscuri della propria terra sembrano delle ottime motivazioni anche per quest’opera.

La cornice è anche la parte del libro in cui emerge il tema dell’emigrazione e del cosiddetto “doppio esilio” di chi si ritrova a essere trattato come ospite nella terra d’origine e si sente privato del “senso di appartenenza a una terra, a una lingua”: “Sono troppo italiana in Albania e troppo albanese in Italia”, pensa Lara. Non manca nemmeno la diversa percezione delle cose tra chi va e chi resta, laddove i primi preferiscono dimenticare e i secondi invece parlano spesso di chi è partito, come se appartenesse ancora a un vicolo o a una panchina “che non usa più nessuno”.

Lara si reca in Albania per incontrare (o meglio, parlare a distanza con) un uomo che vive sotto il Kanun, chiuso in casa da trent’anni e che tutti chiamano “Il Prigioniero”, non essendoci più nessuno in paese che ricordi il suo vero nome. Comincia così la parte più corposa e coinvolgente del romanzo, la narrazione in terza persona di alcune vicende ambientate tra l’Albania e la Grecia e tra il 1992 e il 1995: si racconta la storia dei due adolescenti Uksan e Samir, due amici per la pelle che si ritrovano a essere divisi da questa legge di sangue, perché il secondo dovrebbe uccidere il primo per vendicare la morte del padre, il violento Zek, che pure non gli manca. Ma c’è anche la sorellina di Uksan, Nina, scomparsa improvvisamente con la sua amata mantellina azzurra con su ricamato un fiore rosa, oppure c’è la parentesi più delicata di un romanzo, narrata per brevi tratti come in una canzone, un amore nella luce dei primi di marzo. Cosa tiene insieme e come si sviluppano questi tre fili narrativi lo si scoprirà leggendo il romanzo, in cui la scrittura appare molto ben bilanciata. Tutto infatti appare importante: la narrazione, le riflessioni dei o sui personaggi che assumono carattere spesso incisivo e aforismatico, le descrizioni di particolari che ricreano con pochi tocchi ambienti socio-economici e familiari e contesti storico-sociali, come la maglietta non originale del calciatore preferito indossata da Uksan, o le “due lattine di Coca-Cola vuote tenute come cimeli, promesse di un futuro moderno che prima o poi avrebbe baciato anche loro”. I dettagli sono utili anche per notare indizi di quello che si svelerà in seguito, a riannodare con più precisione passato e presente, riordinare la vicenda che si snoda nei vari capitoli, e a cogliere anche quello che viene solo suggerito, come a calare un velo di pietà ogni tanto su una storia che ha già un finale quasi shakespeariano, che non vi anticipiamo.

Tra segreti e intrighi, Uksan e Samir scopriranno una verità che non è luce che illumina, ma buio che inghiotte, in cui delitto e castigo si rincorrono, tanto che a un certo punto del romanzo si immagina quasi di aver raggiunto un punto di equilibrio. Anche attraverso prologo ed epilogo, ambientati a fine Ottocento, questo romanzo ci mostra come si credeva o si crede ancora che si diventi uomini proprio con a contatto con un mondo brutale e arrivando a conoscere l’accezione peggiore, pericolosa e accecante delle parole orgoglio e onore. L’onta si lava con il sangue, “una vita per una vita”, e conoscere tutto questo cambierà anche Lara. Di tanta violenza cosa rimane? Il dolore impotente e atroce delle donne, che subiscono anche violenza domestica e matrimoni combinati, il risarcimento poetico, vano e fragile di un fiore, l’annientamento di chi resta in vita, condannato a un eterno tormento. E ovviamente la consapevolezza della vanità di questa spirale di morte, che non sarebbe dovuta esserci e non dovrebbe esserci mai più.

Il romanzo è ovviamente consigliato a chi ha apprezzato l’ottimo Domani e per sempre, ma è anche un punto di partenza per scoprire una scrittura attenta, raffinata, accattivante, che sa narrare l’innocenza dell’infanzia e dell’adolescenza e l’orrore che la stravolge, sa esplorare la sofferenza e racconta l’Albania fin dentro le sue ferite, come non potrebbe fare nessun libro di storia.