Hibakusha (被爆者) è un termine giapponese che significa letteralmente “persona colpita dall’esplosione”. Si riferisce a coloro che furono investiti dalle esplosioni atomiche a Hiroshima e Nagasaki: chi si trovava nelle città al momento del bombardamento, chi vi entrò poco dopo, chi nacque da madri irradiate. Persone che portano sul corpo e nella memoria il marchio della catastrofe e insieme della possibilità di sopravvivere.

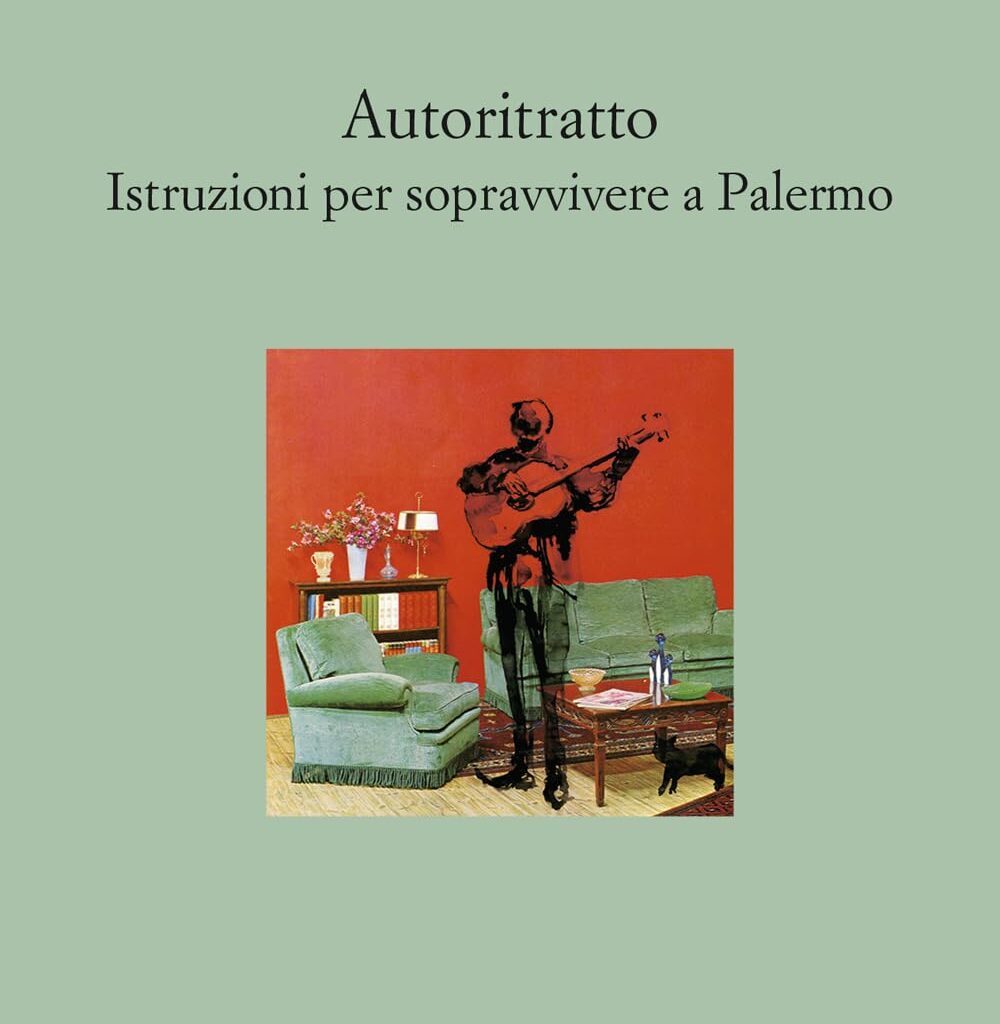

Quando sento per la prima volta questa parola è Davide Enia a pronunciarla, parlando con me di Autoritratto. Istruzioni per sopravvivere a Palermo (Sellerio, 2025), pochi giorni prima che lo porti in scena al Baglio di Stefano, per le Orestiadi estive. Il termine hibakusha allora assume un valore traslato: quello di raccontare Palermo come se fosse una città colpita da una deflagrazione morale e civile, e i suoi abitanti come superstiti di un’esplosione che ha lasciato rovine visibili e invisibili. L’immagine di copertina di Autoritratto, di Francesco De Grandi e Federico Lupo, è il primo segnale di questa sopravvivenza macabra, gioiosa e problematica che il libro racconta.

Tra i tanti bambini che popolano la letteratura su Palermo, Davidù — il vezzeggiativo con cui Enia si mette in scena — occupa un posto speciale. Non è solo un personaggio o un narratore, ma un doppio dell’autore che si sposta da un testo all’altro. In Autoritratto è Davidù che vede il suo primo morto per strada, tornando a casa da scuola, la sua “prima ammazzatina” che, poco alla volta, diventa racconto collettivo.

Questo ritorno del bambino — più precisamente del bambino che racconta o è raccontato — non è un fatto isolato. È un tratto distintivo dell’iconografia stessa di Palermo, da Enzo Sellerio a Letizia Battaglia, dalle bambine di Emma Dante a Nimbo di Giorgio Vasta ai bambini di Giosuè Calaciura, in tutti i toni possibili, fino alla regressione spermatica con cui Pif avvia il racconto di La mafia uccide solo d’estate, solo per fare alcuni esempi. De Grandi, in particolare, ha dipinto bambini che non sono mai solo bambini, ma creature ambigue, fragili e tossiche: figure dell’infanzia isolate ed esposte all’unica via della sopravvivenza.

In una città in cui la morte aspetta un tuo passo falso, i bambini si salvano solo seguendo apposite Istruzioni per sopravvivere a Palermo: sette, come i giorni della settimana, da tenere a memoria col corpo tutto prima che con la testa. Sette regole ma anche sette caratteristiche che tratteggiano un’intera generazione: la capacità di gestire la propria angoscia quando tutti fanno finta di non capirti (a Palermo non c’è spazio per l’angoscia), la capacità di ascoltare il quartìo, l’angelo custode palermitano che ti fa cambiare strada per ragioni che lui solo sa, la capacità di non scappare se c’è un morto per strada, perché devi verificare se lo conosci, la capacità di non taliàre (guardare) e, se è il caso, di passare per un cretino qualunque, la capacità non entrare in una famiglia sbagliata, la capacità di mettere insieme i pezzi, anche a distanza di molto tempo, e, infine, la capacità di andartene altrove, in un’altra città. Decine di anni di intercettazioni, e una discreta conoscenza del siciliano, non sapranno mai fare quello che fanno i bambini a Palermo. I bambini sanno che il re è nudo, sanno che i riti di passaggio vanno vissuti, sanno che alla bestia si devono sacrifici, sanno che la mitezza esiste, e sanno essere la vittima perfetta. Qui il racconto si fa terribile.

Forse Palermo è più stratificata e contraddittoria, più meschina di quanto si possa dire, e mentre Enia racconta dei lenzuoli bianchi di protesta appesi ai balconi del 1992, in molti brindano ancora oggi agli omicidi di Falcone e di Borsellino. La città, in ogni sua versione, contiene sempre il suo opposto. Ma Enia la racconta con una lingua pulita e diretta, che le toglie retorica. È il corpo a scrivere, infatti, con la sua memoria dello spazio scenico, e anzi la scrittura è il gesto finale di un complesso rito di guarigione in cui un pezzo alla volta si può comporre un insieme dotato di senso. Da questo punto di vista Autoritratto è il tassello che dà il senso all’insieme più grande di una città teatro e alla sua drammaturgia corale.

ph. Tony Gentile

ph. Tony Gentile