Ubicata tra i vicoli del centro storico, prospicente la piazzetta omonima su via dei Tribunali, la Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta non è soltanto il primo edificio religioso napoletano dedicato al culto della Vergine ma un vero e proprio glossario architettonico della città, dalle sue radici greco-romane fino al barocco partenopeo. Fondata nel VI secolo per volontà del vescovo Pomponio, sulle rovine di un antico tempio romano dedicato a Diana, la Pietrasanta deve il suo nome a una misteriosa “pietra santa”, probabilmente un reperto paleocristiano, che segnava il luogo come sacro già nei secoli più remoti. Oggi la sua facciata sobria e severa, in tufo giallo napoletano, cela tesori artistici, decorazioni seicentesche, cripte suggestive e uno dei campanili più antichi di Napoli. Oggi restaurata e riconvertita in spazio espositivo, è oramai come un luogo d’incontro tra il sacro e il contemporaneo, un contenitore culturale al servizio della collettività tra memoria e avanguardia.

Succession Picasso, by SIAE 2025

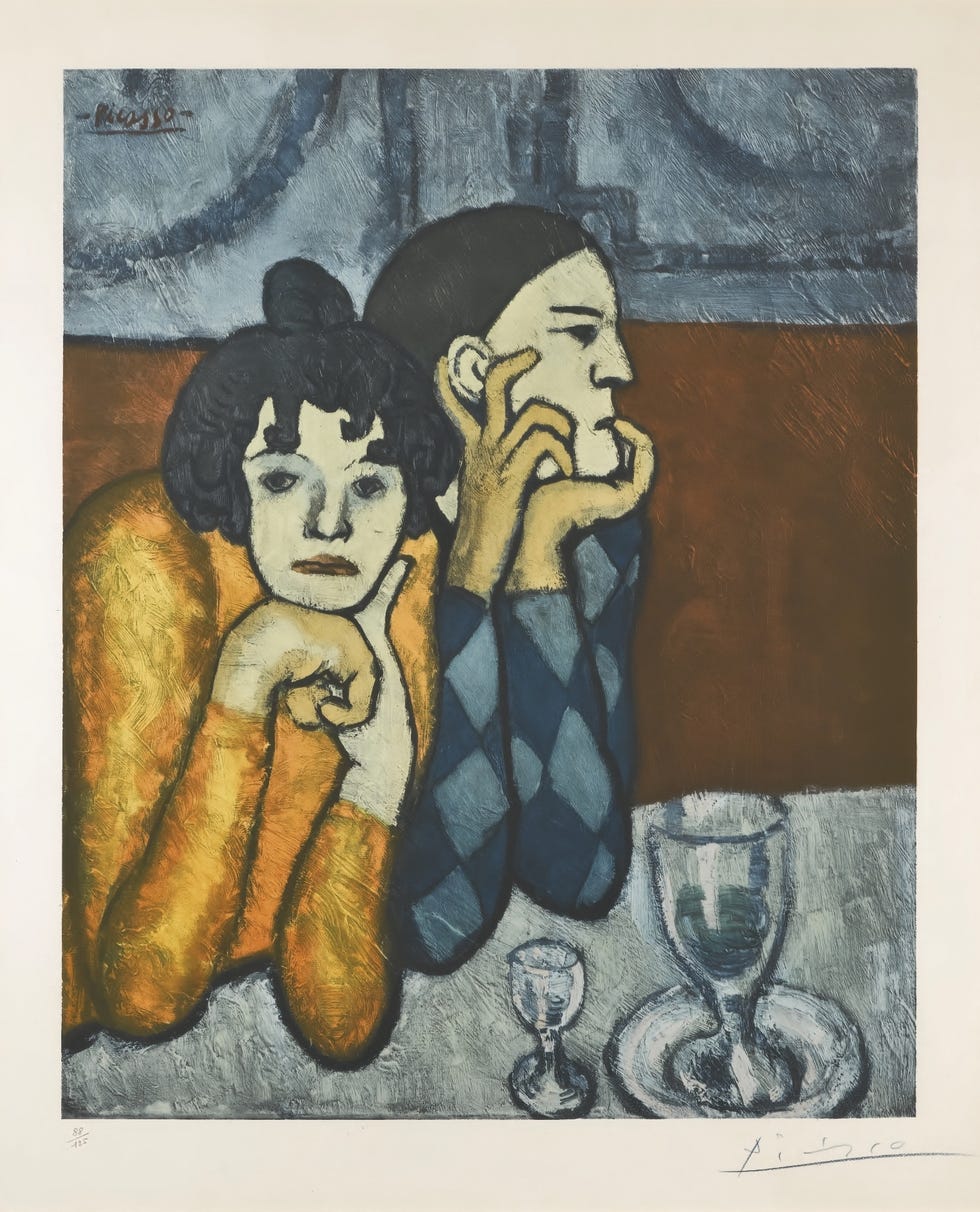

Pablo Picasso, Arlequin et sa compagne (Les Deux Saltimbanques), 1901, Collotipia a colori, 103 x 73,5 cm, Collezione Privata

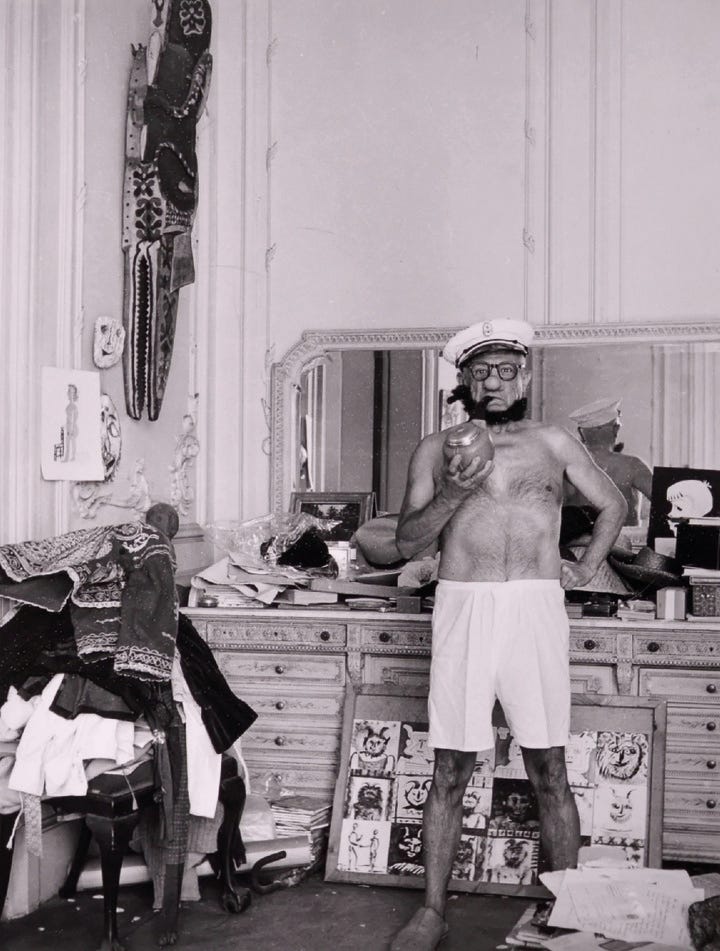

Ad occupare gli spazi espositivi di questo edificio, dal 10 Maggio scorso, è la mostra “Picasso. Il linguaggio delle idee”; prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, e con il patrocinio della Regione Campania e Comune di Napoli, racconta un Pablo Picasso non solo quale artista ma, piuttosto, come costruttore di un immenso e variegato panorama di linguaggi visivi, ciascuno scritto con la propria grammatica estetica e con la propria modalità di comunicazione, ognuno figlio di storie differenti. Curata dagli spagnoli Joan Abelló e Stefano Oliviero, il percorso si estende lungo una selezione di circa cento opere suddivise in otto sezioni: Picasso, Arlecchino e i saltimbanchi; Le Tricorne; Le Incisioni; Le Ceramiche; Paloma; Manifesti e L’Amico vagabondo divertente, benchè – ad una visione più generale – risulta strutturata intorno a due altri macro assi principali. Un primo più tecnico, legato ai suoi medium “alternativi” della carta, dell’incisione e della ceramica. Un secondo, invece, più legato agli aspetti intimi dell’uomo Picasso: quello del rapporto di amicizia con diversi altri artisti, tra i quali, ad esempio, Angel Fernandez de Soto, ma anche Edward Quinn e André Villers, personalità che lo hanno affiancato negli ultimi anni di vita e di cui, in questa occasione, sono testimonianza una serie di scatti fotografici; una prospettiva sicuramente meno esaminata da altre sue esposizioni, che ha l’obiettivo di mettere in parallelo le sue evoluzioni artistiche con l’inevitabile influenza di amici e collaboratori a lui vicini.

André Villers and Succession Picasso, by SIAE 2025

André Villers, Ritratto di Pablo Picasso vestito da braccio di ferro, Collezione Privata

Napoli non è solo il luogo che ospita questo appuntamento è anche un posto che Picasso ha amato molto e frequentato tra il 1917 e il 1924, sia per trarne ispirazione che per lavorare ad alcune speciali commissioni teatrali. In quegli anni, infatti, si dedica all’allestimento e ai costumi della “Parade” della compagnia dei Balletti Russi – soprattutto ad un monumentale sipario di 17×10 metri realizzato proprio per Sergei Diaghilev e conservato al Centre Georges Pompidou di Parigi – ma anche a quelli di “Pulcinella”, stimolato dal fascino delle maschere tradizionali, e a “Le Tricorne”, (Il cappello a tre punte in italiano), altra fatica danzante di Diaghilev, desunto dall’ omonimo romanzo popolare del 1874 di Pedro Antonio de Alarcón y Ariza e musicato da Manuel de Falla; proprio di quest’ultimo lavoro, in mostra, 33 stampe di disegni realizzati dall’artista che restituiscono quell’architettura visiva dove la quinta teatrale diventa la tela e i costumi pennellate cromatiche tra mediterraneità e tracce di decorazione iberica.

Succession Picasso, by SIAE 2025

Pablo Picasso, Spanish Pitcher, Ceramica, 22,5 x 11,5 x 1,24 cm, 1954, Ed. Madoura, multipli originali Collezione Privata

Succession Picasso, by SIAE 2025

Pablo Picasso, Olga, 1919, Matita, inchiostro, acquerello e gouache su carta, 14,5 x 9 cm, Collezione Privata

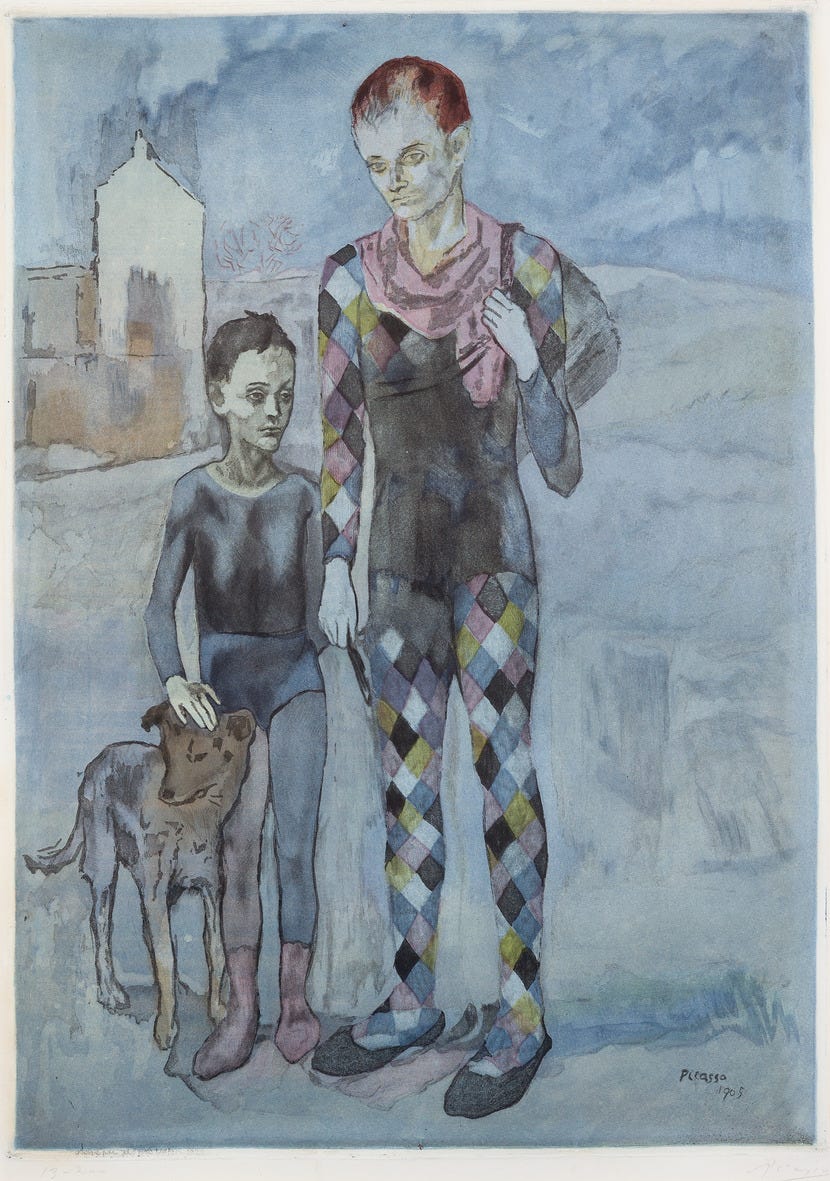

Folta anche la sezione sulle incisioni – acqueforti, acquetinte, puntesecche, xilografie, litografie – che rivelano l’altra faccia di questo maestro conosciuto dai più, soprattutto, per le sue importanti fatiche pittoriche e scultoree: tecniche che rendevano omaggio al suo grande talento di disegnatore e, contemporaneamente aprivano nuove strade; un linguaggio che, pur distante dalla velocità e dalla passionalità della pittura, ha il dono di conservare la primordiale forza del segno. Un segno che torna anche nella rappresentazione di soggetti più tradizionali e certamente più conosciuti come quelli legati alla figura di Arlecchino e dei Saltimbanchi – caratteri intensi e nostalgici, tipici dal suo periodo “Blu” – di cui è possibile apprezzare l’acquaforte e acquatinta “Les Saltimbanques (The Acrobats) au chien” del 1905 e la collotipia a colori “Arlequin et sa compagne (Les Deux Saltimbanques)” del 1901.

Succession Picasso, by SIAE 2025

Pablo Picasso, Les Saltimbanques (The Acrobats) au chien 1905, acquaforte e acquatinta, 67 x 48,4 cm, Collezione Privata

Completano il percorso dieci ceramiche realizzate negli anni Cinquanta a Vallauris, in Francia altrettanti dieci manifesti realizzati per la promozione di sue stesse mostre. Un Picasso “altro”, poliedrico, che conosceva il valore dell’amicizia e che viveva il mondo e il suo lavoro con grande naturalezza, la stessa che gli permetteva di passare indistintamente dal grande dipinto alla realizzazione di opere, cosiddette, di “arte minore”, senza mai perdere qualità.