Il Lenacapavir, nuovo farmaco iniettabile per la PrEP, somministrabile due volte l’anno, ha mostrato un’efficacia del 100 per cento nello studio Purpose condotto in Sudafrica e Uganda. Gilead, l’azienda produttore, ha fissato il prezzo statunitense a 28mila dollari annui. Ma secondo uno studio può essere prodotto a 25 dollari a paziente all’anno

Lebo ha 62 anni, è sieropositiva e ha perso l’accesso ai suoi farmaci quando la clinica specializzata di Hillbrow ha chiuso. Ora paga il 30 per cento del suo reddito mensile per procurarseli. È una delle 8 milioni di persone con Hiv in Sudafrica – il 12,8 per cento della popolazione – che rischiano di rimanere senza assistenza sanitaria. Il taglio improvviso di oltre 400 milioni di dollari da parte dell’amministrazione Trump al programma Pepfar ha travolto il più grande sistema di cura dell’Hiv al mondo.

Secondo i dati più recenti, in Sudafrica oltre 2 milioni di sieropositivi non sono in trattamento. Non per mancanza di diagnosi, ma per un crollo del sistema che dovrebbe garantire l’accesso alle cure. A marzo 2025, il numero di test di carica virale è sceso del 21 per cento e la soppressione virale è calata, in particolare tra donne incinte, adolescenti e neonati. Le cliniche rivolte a sex worker, persone trans e tossicodipendenti sono state le prime a chiudere. Solo a Hillbrow, nove ambulatori sono stati smantellati.

Per molte donne il ritorno al marciapiede è stato l’unico modo per sopravvivere. I modelli previsionali dell’Oms e del Cidrap (Center for Infectious Disease Research and Policy) sono spietati: tra 60.000 e 500.000 morti aggiuntive nei prossimi dieci anni solo nell’Africa subsahariana.

Un farmaco non per tutti

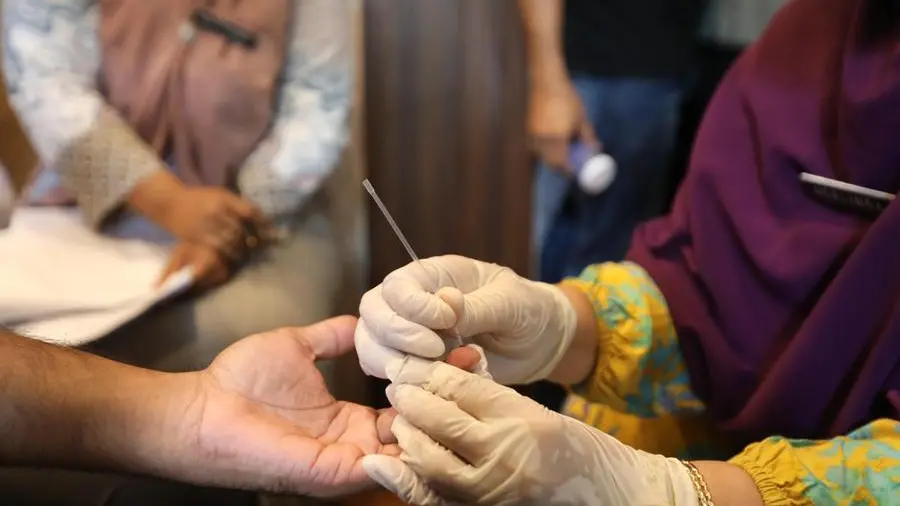

Nel frattempo, la scienza consegna una svolta. Il Lenacapavir, nuovo farmaco iniettabile per la PrEP, somministrabile due volte l’anno, ha mostrato un’efficacia del 100 per cento nello studio Purpose condotto in Sudafrica e Uganda. È una rivoluzione, soprattutto per le giovani donne, che in Sudafrica contraggono l’Hiv a un ritmo di 800 nuove infezioni a settimana. Ma non sarà per tutte.

Il produttore, Gilead Sciences, ha fissato il prezzo statunitense del farmaco a 28.218 dollari annui. Secondo uno studio dell’Università di Liverpool, lo stesso farmaco potrebbe essere prodotto per 25 dollari a paziente all’anno, incluso il margine di profitto. Eppure Gilead ha concesso licenze volontarie solo a 120 paesi a basso reddito, escludendo gran parte dell’America Latina, Asia e persino alcune nazioni africane con alta incidenza dell’Hiv. Le licenze vietano espressamente la produzione per i paesi esclusi, anche in caso di emergenza sanitaria. Un sistema che protegge i profitti, dandogli priorità rispetto alle vite umane. Anche per questo il Sudafrica rischia di trovarsi di nuovo intrappolato tra l’avanzamento della scienza e l’arretratezza dei meccanismi di distribuzione.

Il Lenacapavir rappresenta una risposta ideale alla sfida dell’aderenza terapeutica, ma per diventare davvero efficace deve uscire dalla logica dei monopoli industriali. Senza una produzione locale su larga scala o una sospensione dei brevetti, rimarrà fuori dalla portata di chi ne ha più bisogno.

Il silenzio del governo

Per chi ha vissuto l’epoca del negazionismo dell’ex presidente sudafricano Thabo Mbeki – quando si suggeriva aglio e limone al posto degli antiretrovirali – la crisi attuale ha un sapore amaro. Allora come oggi, il governo tace o minimizza. Il ministro della Salute Aaron Motsoaledi paragona gli attivisti che denunciano la crisi a «sabotatori razzisti». L’Anc sembra ripercorrere le orme della sua pagina più oscura, con la differenza che ora il virus non è negato: è semplicemente ignorato. Nel 2001, la Treatment Action Campaign costrinse 39 multinazionali farmaceutiche a ritirare una causa contro il governo sudafricano che voleva importare versioni generiche dei farmaci anti-Aids.

Fu una delle più clamorose vittorie dell’attivismo sanitario globale. Ventiquattro anni dopo lo stesso movimento, con nuovi nomi – Health Justice Initiative, Health Gap – riprende quella battaglia: chiedono licenze obbligatorie, denunciano i brevetti in India, invocano la flessibilità del Trips. E, come allora, la vera forza non sta nelle dichiarazioni ufficiali ma nella mobilitazione di chi convive con il virus. La memoria dell’azione di Zackie Achmat, che rifiutò di curarsi fino a che la terapia non fosse accessibile a tutti, è tornata a pesare come monito.

All’epoca ci volle la disobbedienza civile per obbligare lo stato a intervenire. Forse serve ancora, per evitare il collasso. Ma a mancare, oltre ai fondi, è la volontà politica. Il governo Ramaphosa non ha sostituito i finanziamenti tagliati da Trump e ha lasciato crollare l’infrastruttura costruita in vent’anni. Si è persa la fiducia delle comunità vulnerabili, quella che aveva reso possibile la campagna “test and treat” e il coinvolgimento di milioni di pazienti nel percorso terapeutico.

Il Lenacapavir potrebbe spegnere il rubinetto delle nuove infezioni. Ma senza finanziamenti, senza strutture e senza una reale volontà di sottrarre i farmaci al monopolio dei brevetti, resterà l’ennesima promessa di cui beneficeranno pochi. Anche il prezzo «senza profitto» promesso da Gilead – 100 dollari l’anno – è quattro volte il costo stimato di produzione. UnAids ha definito «incomprensibile» il comportamento di Gilead. Lo è. Ma lo è anche la complicità di chi non agisce. Perché quando si lascia che i brevetti decidano chi può vivere, la malattia non è più solo biologica. È politica. Una miopia politica tornata a venticinque anni fa.

© Riproduzione riservata