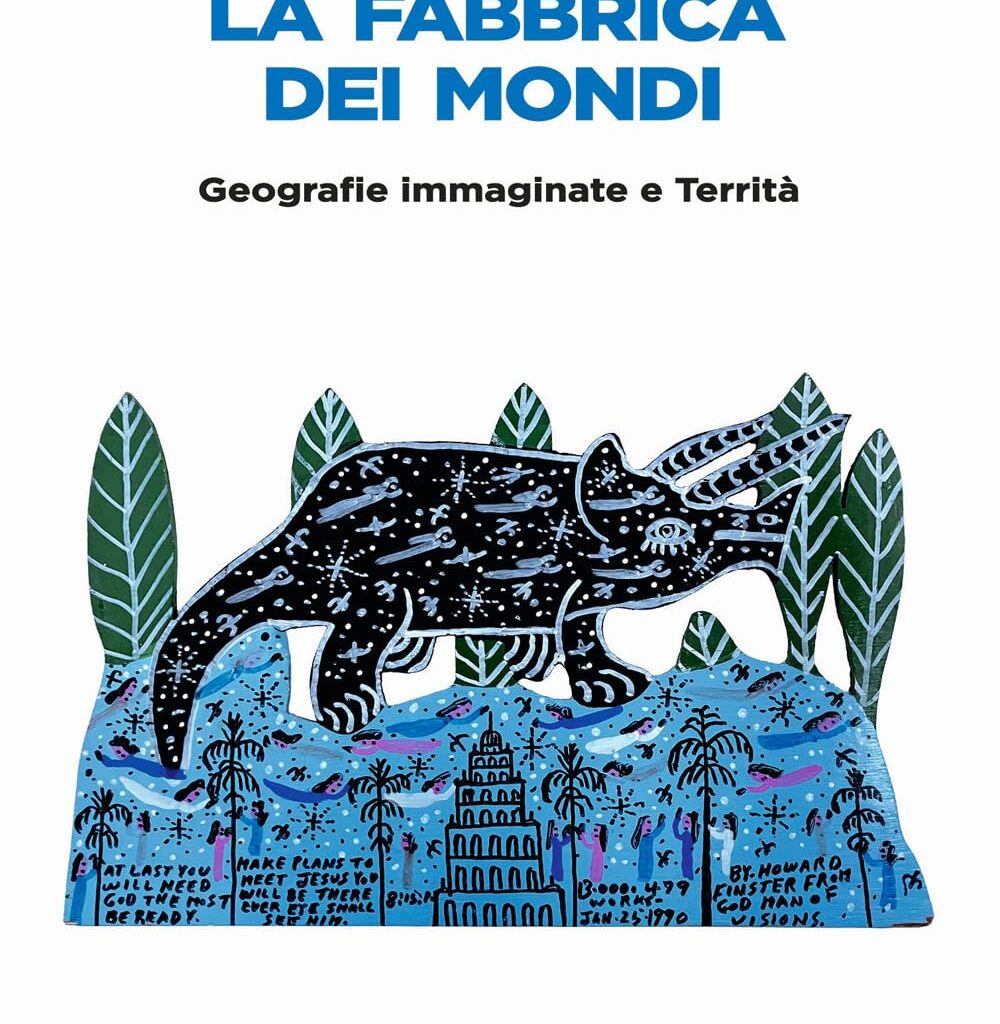

La fine del mondo non avviene all’improvviso, con boati e catastrofi spettacolari. Si svolge lentamente nei gesti, nei paesaggi, nel linguaggio. La fabbrica dei mondi di Matteo Meschiari (edito da Piano B, 2024) si svincola dall’alveo dei numerosi e millenaristici libri che si limitano a osservare una fine, per essere una riflessione sull’arte di abitare le rovine. Un atlante dissonante di forme brevi, frasi-oracolo, racconti-saggio, in cui l’immaginazione non serve a evadere dal presente, piuttosto a scandagliarlo e metterlo a nudo. Meschiari aggira l’Apocalisse per osservarla da dentro, interrogandosi su cosa resta da fare quando le cosmologie si spezzano. Alla base di questa riflessione c’è una percezione incarnata del paesaggio, una consapevolezza profonda che lega la specie umana alla terra come a una matrice sensibile e formativa. Per Meschiari, questa relazione, tutt’altro che allegorica, costituisce una condizione strutturale e primaria che ha contribuito a modellare la coscienza, l’immaginazione, i modi di abitare e raccontare il mondo. Nelle crepe del suolo, come nelle venature epiteliali di un corpo terrestre, si apre una possibilità di lettura. Una fessura geologica e sensibile, linea di contatto tra l’umano e ciò che lo attraversa. In queste fratture rintraccia una parola nuova: territà.

Un’attitudine sedimentata nel tempo, forse da cercare tra le tracce di una memoria paleolitica, una propensione a pensare insieme alla Terra, dentro le sue forme e i suoi ritmi.

La territà non si esaurisce nella suggestione concettuale: si muove oltre le categorie di natura, cultura, ambiente, ecosistemi. Propone una postura che accoglie la complessità, scarta ogni tentativo di separazione o sintesi e lascia aperto lo spazio per una relazione con il vivente, fatta di ascolto e presenza. Il gesto di Meschiari prende congedo dal canto luttuoso del collasso ecologico e dai suoi apparati simbolici, per abitare una soglia più operativa: quella dell’immaginazione. Lì si attiva la geofiction: pratica e visione, tecnica e trance. Inventare paesaggi, costruire cartografie immaginarie diventa modo per restare nel presente, con uno sguardo che ne scava le profondità. La fabbrica dei mondi si compone di esplorazioni minime di un altrove, che parlano esattamente del presente. Il pensiero si mescola al desiderio, la critica alla visionarietà.

Una scrittura che fa delle fenditure lo spazio del possibile.

In questo territorio, Meschiari chiama a raccolta i suoi compagni di mappa: Tolkien, Calvino, Pasolini, McCarthy, Shepard, Vollmann, Pugno, Pariani. Autori che, da punti diversi, hanno intuito che il mondo è leggibile solo se lo si reinventa. Il volume si configura, quindi, anche come un gesto filologico e politico: traccia una genealogia sotterranea di scritture che, nel momento stesso in cui il mondo si spezza, provano a rifondarlo. Perché il racconto – quando tutto crolla – diventa rifugio, rito, infrastruttura spirituale.

Il paesaggio in Meschiari è ciò che ci resta quando tutto è perduto. E la scrittura è una forma di archeologia del futuro: non profezia, ma ascolto delle crepe. Non si tratta di sognare un domani verde, ma di riconoscere ciò che è già stato perduto, e da lì – forse – costruire nuove cosmologie. Con la consapevolezza che non c’è salvezza senza immaginazione, e che immaginare non è un lusso da letterati, ma un’urgenza antropologica. “Né madre né matrigna, né massa inerte né Gaia senziente, la Terra è come un grande animale del Tempo di cui restano solo le ossa.”

Sono proprio le ossa della Terra, che Meschiari mostra, a indicare i frammenti e le tracce da cui ripartire. E lo fa con una lingua precisa, tagliente, lirica e asciutta: capace di stare nella complessità senza appesantirla. In un presente in cui la realtà si è fatta allucinata, l’unico realismo possibile è quello visionario. Perché solo chi sa fabbricare mondi può ancora, forse, salvarne uno.