Le rappresentazioni artistiche a Bisanzio acquisirono un’importanza senza precedenti, diventando motivo di dispute e persino di guerre. Basti pensare che quella di Bisanzio è l’unica civiltà in cui si arrivò all’omicidio di massa correlati all’uso delle immagini, per comprendere l’importanza e il significato che esse avevano.

Fin dagli albori di questo impero teocratico nel V secolo, nato come prolungamento orientale dell’impero romano, l’icona (l’immagine sacra) ricevette una tale diffusione da diventare un dogma e, in un certo senso, la massima espressione della fede e del potere imperiale.

Leggi anche

Il delicato restauro del mosaico di Alessandro

Le icone cominciarono ad essere adorate come se fossero la divinità stessa, in un processo di divinizzazione dell’oggetto artistico che portò alla controversia sulle immagini. Questa lotta, nota come crisi iconoclastica, iniziò nel 726 contrapponendo i sostenitori del culto dell’immagine, gli iconoduli, a coloro che vedevano in essa un elemento eretico di idolatria, gli iconoclasti, influenzati dall’islam (che rifiutava la rappresentazione di figure sacre) e da altre correnti orientali.

La disputa, che ha avuto luogo per oltre un secolo, ha comportato una distruzione significativa di immagini, nonché episodi di violenza e massacri, motivati dal disaccordo sulla legittimità di tali rappresentazioni. Infine, nell’843 prevalsero gli iconoduli, che restaurarono l’arte figurativa con la sua antica forza.

Mosaici di Sant’Apollinare in Classe

iStock

Mosaici di Sant’Apollinare in Classe

Mosaici di Sant’Apollinare in Classe, a Ravenna. Su Sant’Apollinare, la croce rappresenta Cristo trasfigurato, mentre i dodici agnelli disposti in fila rappresentano gli apostoli.

L’icona come mediatrice tra gli uomini e la divinità, come evocazione di un mondo parallelo e spirituale, allontanava i fedeli dalla realtà, alimentando la superstizione e la fantasia intorno all’intervento dei santi nel mondo. Ciò era molto conveniente per le autorità, che potevano così mantenere la loro egemonia nonostante le disuguaglianze, le epidemie e le carestie. La sottomissione alla religione impediva una rivolta del popolo contro le élite religiose e il basileus, sovrano divino in quanto rappresentante di Dio sulla terra, modello esemplare di devozione e fervore religioso.

IL MONDO IRREALE DELLE IMMAGINI

L’arte bizantina creò figure schematiche su fondi dorati come materializzazione del mondo eterno desiderato dai fedeli. Il mosaico era il mezzo migliore per evocare quella realtà divina. Questo procedimento artistico derivava da quello romano, ma se ne differenziava per l’introduzione di vivaci colori smaltati nelle tessere (piccoli pezzi incastonati che formavano il mosaico). Tra tutte le finiture, quella dorata era la più evocativa della luce del mondo trascendente, con le piccole tessere disposte a diverse altezze per far vibrare i riflessi dorati sotto l’illuminazione delle lampade. Le scene su sfondi dorati avevano un aspetto irreale, rafforzato dalle figure lineari, ieratiche e imponenti.

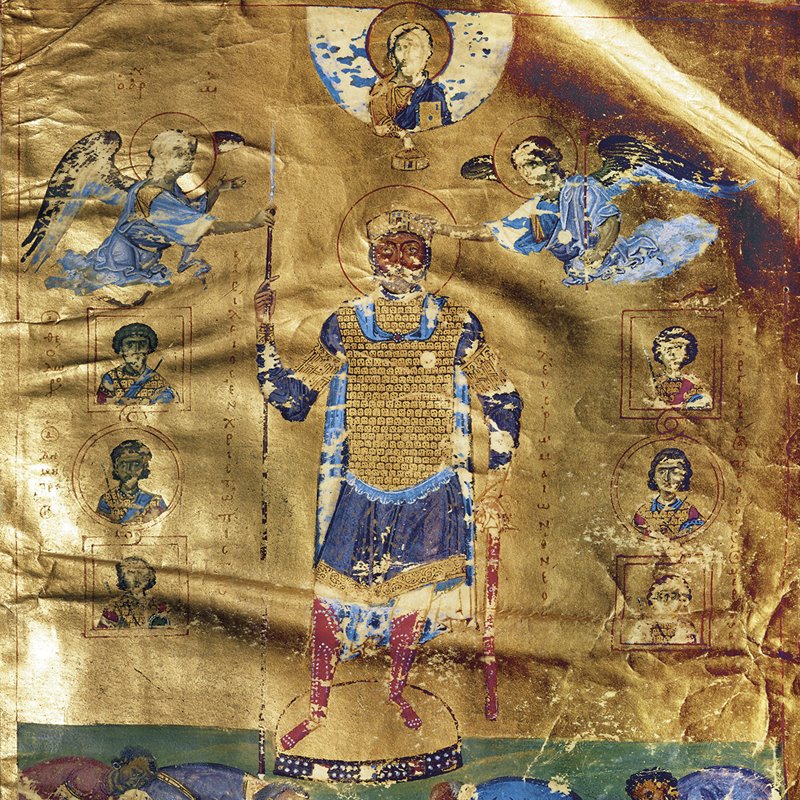

Basiliche come quella di santa Sofia a Costantinopoli erano interamente ricoperte di mosaici dorati, che rappresentavano il regno celeste agli occhi dei fedeli. La sontuosità, lo splendore e il luccichio delle pietre e dei metalli preziosi erano indicatori della presenza di Dio e ricoprivano il corredo e gli abiti dell’imperatore, esprimendo il suo potere assoluto attraverso un aspetto divino.

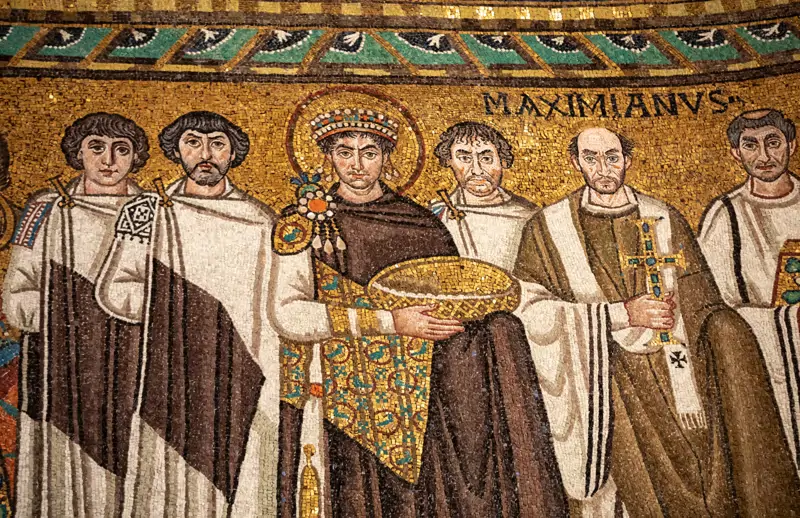

Il sovrano e sua moglie apparivano accanto a personaggi sacri, rappresentati con gli stessi tratti e sullo stesso sfondo, inclusi in una realtà identica. In questo modo si voleva alludere alla spiritualità delle figure, al carattere divino dei governanti umani. Il popolo umile e povero, sopraffatto da tanto splendore, poteva comprendere una bellezza così lussuosa solo in un contesto di divinità.

Giustiniano e il vescovo Massimiano. Mosaico di San Vitale a Ravenna. VI secolo.

iStock

I mosaici dell’imperatore Giustiniano e di sua moglie Teodora a san Vitale a Ravenna, del VI secolo, sono la massima manifestazione della divinizzazione del potere terreno. Ai lati dell’abside due pannelli raffigurano l’imperatore e l’imperatrice con il loro corteo. Maestosi, adornati di gioielli e pietre preziose, il loro aspetto non differisce da quello di san Vitale o del Dio Creatore dell’abside. Siamo di fronte a un’arte simbolica che ha il compito di esprimere il potere imperiale e la sua origine divina.

L’abside della chiesa di sant’Apollinare in Classe a Ravenna, anch’essa del VI secolo, mostra molto chiaramente come un’arte dall’aspetto realistico possa diventare completamente astratta. Il santo titolare della chiesa appare con le mani alzate in preghiera al centro, su uno sfondo verde e vegetale che risulta ingannevolmente naturalistico, poiché un albero simboleggia un’intera foresta e una sola roccia allude all’intero monte.

La chiesa della Vergine Maria

iStock

La chiesa della Vergine Maria

La chiesa della Vergine Maria, a Göreme, il cui interno è raffigurato qui, è uno dei templi scavati in Cappadocia da coloro che fuggivano dalla persecuzione del culto delle immagini.

Il modo in cui troviamo questi elementi sembra più proprio di un trattato di botanica che di una scena all’aperto. Gli apostoli sono incarnati in dodici agnelli disposti in fila invece che raggruppati in un gregge. In alto, Cristo trasfigurato appare in forma di croce con pietre preziose incastonate. Si tratta di un linguaggio sintetico di grande ermetismo, accessibile solo agli iniziati.

UN’ARTE ASTRAZIONE E RICCA

Cinque secoli dopo troviamo nella chiesa ateniese di Daphni un imponente Pantocratore. La durezza del suo sguardo, il suo gesto rigido e il contorno schematico della sua mano ci collocano di fronte a un mondo intangibile. L’artista vuole fuggire dalle apparenze reali per mostrare una presenza divina che giudica, implacabile, il comportamento umano. Le forme potenti di questo Pantocratore rappresentano forse il massimo livello di astrazione raggiunto dall’arte musiva nel XI e XII secolo.

Certamente, la tecnica stessa del mosaico si presta alla realizzazione di figure lineari e rigide, poiché disegnare con tessere di un unico colore comporta una notevole limitazione dei mezzi stilistici. Ma gli artisti bizantini riescono a superare i limiti della tecnica, raggiungendo qualità pittoriche degne del più virtuoso pittore ad olio. Il mosaico cambia con la mentalità e, man mano che l’immagine artistica diventa più verosimile e naturalistica, intraprende la conquista del naturale.

Cristo Pantocratore

iStock

Cristo Pantocratore

Cristo Pantocratore nella chiesa di Santa Sofia a Istanbul. Mosaico realizzato nel XIII secolo.

È sorprendente la maestria tecnica che questi artisti arrivano ad acquisire, ottenendo effetti di rilievo, chiaroscuro ed espressività attraverso la perfetta combinazione, quasi puntinista, dei pezzi di pietra e ceramica. Lo vediamo in un pannello della Deesis (l’intercessione della Vergine e di san Giovanni Battista davanti a Cristo) del XIII secolo a santa Sofia, dove Cristo e la Vergine esprimono un’immensa espressività nei loro occhi umidi e il Battista presenta una barba incipiente estremamente realistica.

Leggi anche

Basilio II di Bisanzio conquista i Balcani

Fin dalla sua nascita a Roma, il mosaico era stato la massima espressione del raffinamento e dell’abilità artistica, a cui si aggiungeva il valore aggiunto dato dal suo costo materiale e dalla difficoltà di realizzazione. Ma al di là della sfida tecnica che rappresentava questo lussuoso procedimento artistico, la conquista principale del mosaico consisteva nel rappresentare l’universo di Dio in modo così veritiero e credibile che nessuno potesse dubitare della sua esistenza.