Il Leoncavallo, lo storico centro sociale milanese, luogo di aggregazione, di mostre, di migliaia e migliaia di iniziative culturali, di coesione e di condivisione sociale, è stato sgomberato dopo 31 anni di occupazione pacifica. Ma il Leoncavallo non è stato solo un luogo di aggregazione e di una quantità enorme, difficilmente riepilogabili in poche righe, di dibattiti e di iniziative sociali per la città (dai laboratori di teatro alle scuole di italiano per immigrati, alla Casa delle Donne, alla cucina popolare, agli asili per bambini, ai consultori), ma anche un luogo di musica e di concerti del tutto eccezionale (anche qui, la lista è impressionante: dagli Area alla PFM, dai Public Enemy ai Marlene Kuntz, dagli Afterhours ai Subsonica, da Suzanne Vega a Carmen Consoli, dai 99 Posse agli Assalti Frontali, da Franco Battiato a Nanni Svampa, solo per citarne alcuni). E ancora un luogo in cui l’espressione di artisti fuori dagli schemi, ma attivi in tutta Italia e in tutto il mondo (nomi come Blu, Ozmo, Atomo, Pao, Mr. Wany, Zed1, Tv Boy, Bros, Tawa, Zibe, Dario Arcidiacono, Anna Muzi, Giacomo Spazio, solo per citarne alcuni) hanno liberamente dipinto i muri all’interno del centro sociale, ma anche all’esterno, trasformando via Watteau in un laboratorio a cielo aperto di eccezionale valore, che farebbe invidia alle grandi città del mondo. Non a caso, nel 2006, Vittorio Sgarbi parlò del Leoncavallo e della zona limitrofa come “la Cappella Sistina della contemporaneità” (nell’articolo a seguire il testo integrale).

“Cominciammo con una pantera che si trasformò presto in un ibrido micione con un improbabile e coloratissimo ruggito di sfondo”, scriveva Davide “Atomo” Tinelli, storico writer e street artist milanese, che nel 2006 curò un volume per Skira assieme al sottoscritto e a Vittorio Sgarbi. “Vent’anni fa, in pieno giorno, per noi che dipingevamo solo di notte, con un occhio attento alle gocce della vernice e l’altro che scrutava la via, la mano che tracciava velocemente i contorni delle nostre emozioni e della nostra trasgressione. In pieno giorno, Swarz (Marco Bonomi), Shah (Silvia Potenza) ed io, su un muro del Leoncavallo, circondati da amici, finalmente senza la pressione del dover agire in fretta, dipingevamo il primo graffito, che marcava definitivamente il passaggio del testimone tra due culture di strada. Inconsapevolmente decretavamo la fine dei murales, per come li avevamo conosciuti sino ad allora, per inaugurare una nuova stagione. Mai più quel giorno avrei pensato quale eccezionale palestra di colori, forme, geometrie ma anche sogni e sperimentazioni sarebbero diventati i muri del Leo“.

E poi, più di recente, la scoperta della stanza “segreta”. Una capsula del tempo rimasta intatta per vent’anni nei sotterranei del centro sociale. A raccontarla è Christian Gangitano:

“Una riscoperta sensazionale, paragonabile al ritrovamento delle pitture rupestri di Lascaux o di un nuovo ciclo di affreschi e mosaici a Pompei, un tuffo nel passato soprattutto per chi come me fa parte di questa scena dagli albori di una vera e propria rivoluzione artistica”.

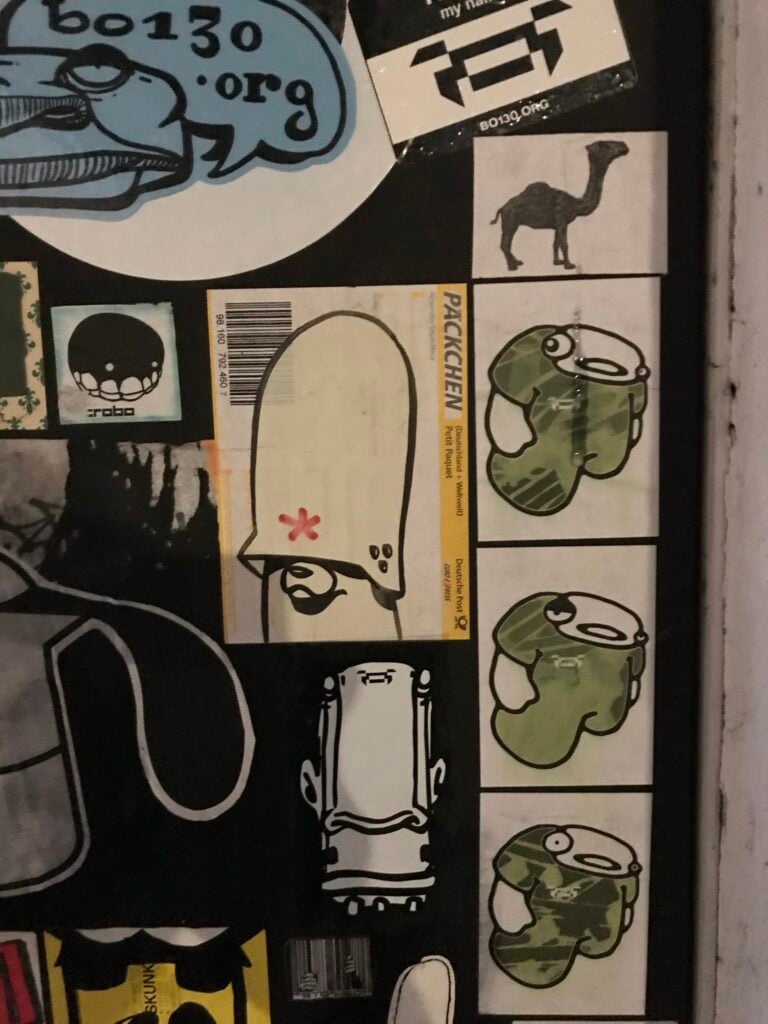

Era il 2003 quando nei locali seminterrati del Leoncavallo, nello spazio chiamato Daun Taun, si svolgeva il nono e ultimo HIU – Happening Internazionale Underground, evento ideato da Marco Teatro e diventato in pochi anni un punto di riferimento per l’arte underground in Italia. Per tre giorni decine di artisti italiani e internazionali — dalla vecchia guardia del writing (Buggiani, Vandalo, Teatro, Atomo, Shah, Giacomo Spazio) alla nuova scena emergente (Bo130, Microbo, Ozmo, Pao, 108, Sea Creative e molti altri) — riempirono le pareti di adesivi, stencil, installazioni e poster. Quella che doveva essere una jam effimera rimase invece lì, sigillata, quando Daun Taun fu chiuso per problemi di sicurezza.

Per quasi vent’anni nessuno ci è più entrato. Poi, durante la pandemia, Lilo – artista e responsabile di Spazio Galileo – risalendo materiali d’archivio e ridiscendendo nei sotterranei si rese conto del valore di quello che appariva come una capsula del tempo. Iniziò così un percorso di contatti con INWARD – Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, con la restauratrice Alessandra Carrieri e con Marco Teatro, che portò, nel 2023, alla prima visita ufficiale della Soprintendenza. “Oggi questi locali persistono quasi integri, come testimonianza storica, cronologica e artistica della nascita della Street art in Italia, con Milano, Bologna e Roma che erano ai tempi all’avanguardia”, scriveva un paio d’anni fa lo stesso Gangitano, dopo aver nuovamente visitato i locali dopo tanti anni. “Centinaia di metri quadri interamente ricoperti si susseguono in modo continuo per svariati ambienti, dove centinaia di artisti hanno integrato con migliaia di opere formando una sorta di installazione collettiva veramente unica. Entrare oggi nel Daun Taun è un vero viaggio nel tempo, dove ritrovare originali opere che nel resto della città sono del tutto o parzialmente scomparse. L’assoluta genuinità di questo evento pioniere, preservato quasi integralmente nella sua complessità artistica ambientale totale, ne fa un unicum che vale necessariamente la pena conservare per renderlo pubblico”.

Il sopralluogo sancì un passaggio storico: una lettera della Soprintendente Emanuela Carpani decretò che i graffiti di Daun Taun sono sottoposti a tutela ope legis, ai sensi degli artt. 11 e 50 del Codice dei Beni Culturali. Significa che non possono essere staccati, rimossi o distrutti senza autorizzazione: la legge li riconosce come patrimonio culturale, al pari di un affresco medievale o di un mosaico romano. È la prima volta che la principale istituzione pubblica nazionale in ambito culturale si pronuncia in modo così netto sul valore della street art. Un riconoscimento che non nasce dal nulla, visto che, come abbiamo detto, uno storico dell’arte di indubbia competenza e lucidità intellettuale come Sgarbi aveva definito il Leoncavallo “la Cappella Sistina della contemporaneità”.

Daun Taun era stato così ripulito, messo in sicurezza e, fino allo sgombero di ieri mattina, in rare occasioni straordinarie era stato anche riaperto per visite guidate e aperture speciali, soprattutto a gruppi scolastici o su invito. Non un museo, e non doveva esserlo. Era (è ancora?) una testimonianza viva, irripetibile, che conserva la freschezza di una stagione vivissima e non addomesticata dal mercato. Un unicum, come lo definivano dal Leonka, che appartiene alla città e alla sua storia.

Ad oggi, tra lo sgomento di un’azione di sgombero attuata in piena estate e senza preavviso (neppure al Comune), resta però una domanda: che ne sarà adesso di queste opere, di questa città sotterranea e dei graffiti che ancora popolano i muri intorno a via Watteau? In qualunque altra città europea un patrimonio simile verrebbe valorizzato, trasformato in un percorso da mostra permanente, con visite guidate e turisti in fila per ammirarlo, come già accade a Londra, Berlino o Parigi. Lo stesso sta avvenendo a Venezia, dove il murale di Banksy, semopre grazie all’interessamento e all’inziativa di Sgarbi (che ha coinvolto in proposito Banca Ifis) è oggi in fase di restauro per essere restituito alla collettività. A Milano, invece, si lascia andare in pezzi il murale di Blu, realizzato sul muro del PAC nel 2006 in occasione di Street Art, Sweet Art — la prima grande mostra pubblica dedicata alla street art italiana — e si consente che le ruspe incombano su un centro che è stato non solo un esperimento unico in campo sociale e musicale, ma anche un laboratorio artistico di eccezionale valore, difficilmente replicabile altrove.