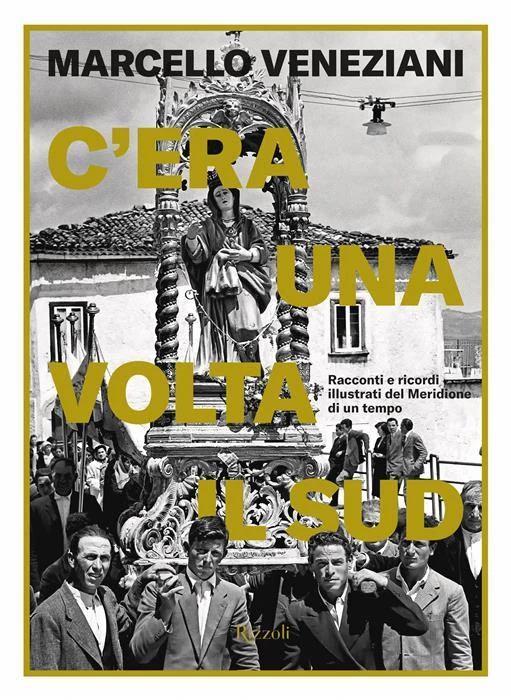

Nei suoi ultimi due lavori, Senza eredi (Marsilio, 2024) e C’era una volta il sud (Rizzoli, 2025), Marcello Veneziani è passato dalla denuncia alla proposta. Difatti, se il primo, attraverso una serie di ritratti, era un grido disperato contro l’attuale cultura della cancellazione e la tendenza a voler rimuovere indistintamente buoni e cattivi maestri, il secondo, giunto in libreria all’inizio di questa estate, è un tentativo altrettanto disperato di non recidere quel filo ereditario, quel legame sentimentale con la memoria e la storia familiare che oltre a dare un senso alle nostre vite, definisce in maniera chiara ed evidente il concetto di identità.

Nel suo caso, essendo originario di Bisceglie, forgiata da un sud magico e immortale (cui tra l’altro ha già dedicato numerosi articoli e un paio di volumi, vecchi ormai di qualche anno), lontano nel tempo ma anche nello spazio. Una terra che rappresenta “il mondo di ieri per eccellenza, l’infanzia del mondo, la provincia dell’universo”, così come “la nostra antichità, che a volte purtroppo è solo arretratezza se non età primitiva”. In definitiva “il luogo d’ombre e di luce della nostalgia”, qui intesa non nel suo senso deteriore, cioè come rancoroso rifiuto del presente, ma come celebrazione di una civiltà sepolta eppure indimenticata.

Ebbene, in C’era una volta il sud le tessere di questo mosaico che è stato per lungo tempo il meridione d’Italia ci sono quasi tutte: famiglie numerose, devozioni e superstizioni, i ritmi del lavoro contadino, il rapporto con gli animali, le processioni, gli altarini domestici, i matrimoni, i funerali, il mare e la campagna, il sesso e il mondo delle donne, la violenza, la povertà, la ricchezza, patroni e iettatori e molto altro ancora. Un mondo raccontato dall’autore, in un felice impasto di memoir e “fiaba” filosofico-letteraria, con il supporto di splendide illustrazioni fotografiche rigorosamente in bianco e nero, l’unica tecnica in grado di ritrarre “volti che sembrano anime, caratteri, biografie, forme interiori temprate dalla vita”.

Ci sono le comunità solidali di certe realtà paesane, con le loro immancabili feste, circoli e fiere, dove non si è mai soli (“Avere un paese significa avere più mondo”). E situazioni più individuali, intime, di cui l’autore è testimone e insieme narratore, fatte di sapori, odori e “sonnolenze magiche” date dalla controra: “l’ora che scioglie il legame col tempo” e inchioda nel primo pomeriggio le proprie vittime ad un sonno quieto e ristoratore. Interrotto giusto dal suono intermittente e ossessivo delle cicale, regine dell’estate insieme alle zanzare, capaci di cantare “l’agosto rimando i diurni silenzi nel ventre sopito di una campagna”. C’è, insomma, in queste pagine, e nel verismo lirico delle foto che accompagnano il lettore, la vita di quel sud ancestrale, immobile, che fino ad un certo punto del Novecento, la seconda metà, pareva non dovesse mai giungere al capolinea. E che, invece, l’industrializzazione, l’emigrazione selvaggia, la modernità in senso molto ampio e generico hanno (forse) affossato definitivamente. Ma non il suo ricordo, il riverbero fascinoso di ciò che è stato e ha rappresentato per molti dei suoi abitanti. Da qui il senso del viaggio dell’autore: “metterne in salvo la memoria prima che cali la notte”. E se quello che vediamo approssimarsi non ci sembra ancora buio pesto, perché talvolta si vive di illusioni per non morire di realtà, è anche grazie alla tenacia di Marcello Veneziani, indomito e poetico uomo del sud.