È molto comune che le definizioni di “arte moderna” e “arte contemporanea” vengano usate come se sinonimi perfetti, e non solo dai non addetti ai lavori ma anche all’interno del sistema culturale. Questa sovrapposizione non costituisce necessariamente un errore ma nasconde in effetti una realtà più complessa. La parola “contemporaneo” non indica solo una collocazione temporale o una semplice data sul calendario: è una categoria carica di significati che solleva interrogativi fondamentali sul modo in cui si interpreta e si vive il presente attraverso l’arte. Dietro questa parola si celano dubbi che vanno ben oltre il calendario e coinvolgono concetti di tempo, cultura e storia. Per questo è importante fare chiarezza, per orientarsi in un panorama artistico in continua trasformazione, dove il “contemporaneo” non è solo un momento ma un terreno di riflessione e di confronto.

Questione di periodizzazione

Le domande classiche — cosa significa “contemporaneo”? A cosa si fa riferimento? Quando comincia? — sembrano ovvie, ma in realtà sono fondamentali e senza risposte definitive. Il contemporaneo sfugge a definizioni nette perché più che un istante preciso è un territorio complesso e in continua evoluzione. Non si tratta solo del “qui e ora” ma di un intreccio di epoche, spazi e culture che si sovrappongono. In ambito accademico, ad esempio, arte moderna e contemporanea si confondono spesso.

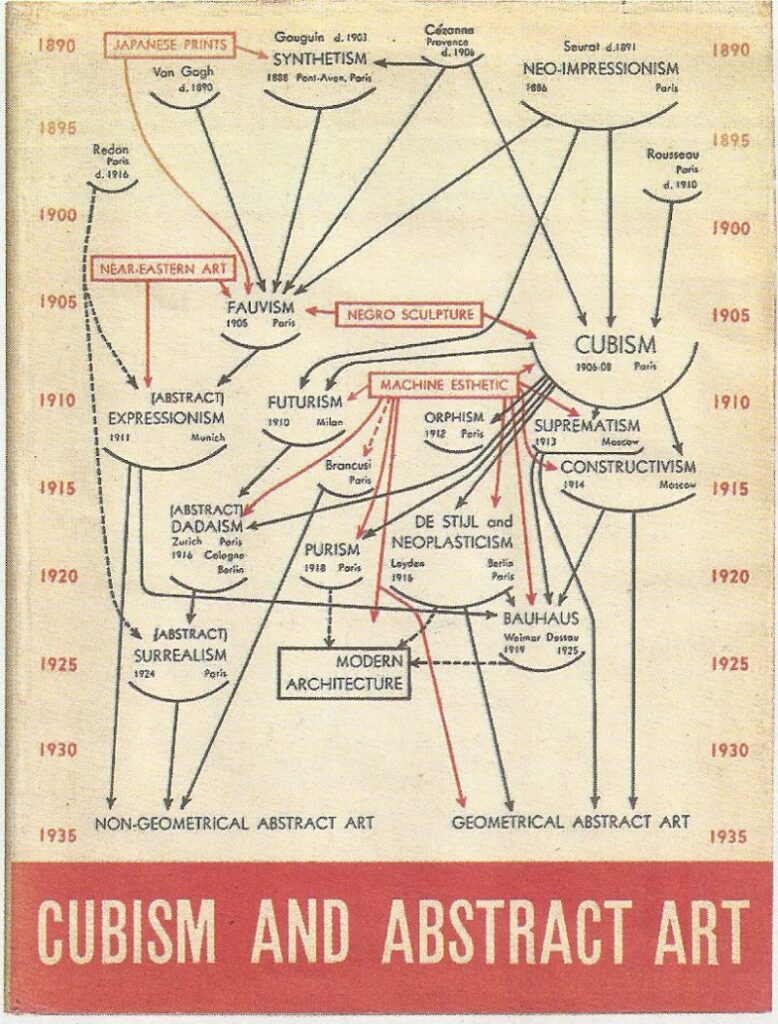

Studiosi come Argan e Barilli hanno proposto date molto diverse per l’inizio della contemporaneità, spaziando dal 1770 fino all’Impressionismo e oltre. Renato Barilli, in particolare, offre un quadro interpretativo che va oltre la semplice periodizzazione cronologica, sottolineando come l’arte contemporanea non sia soltanto un insieme di stili, ma una tensione dialettica fra due modelli culturali dominanti: il meccanicismo, legato alla tecnologia industriale e rappresentato da movimenti come il Cubismo e il Costruttivismo, e l’elettromorfismo, che riflette invece l’era dell’elettronica e delle innovazioni digitali, incarnato da Futurismo e Dadaismo.

Questa doppia valenza evidenzia come l’arte contemporanea sia profondamente intrecciata con le trasformazioni tecnologiche e culturali del proprio tempo, incarnando in modo dinamico le contraddizioni della società postmoderna. Di conseguenza, il contemporaneo si configura non solo come una mera classificazione temporale, ma come una modalità di riflessione critica e artistica che dialoga continuamente con le innovazioni e i mutamenti della realtà circostante.

Ecco allora il paradosso: è possibile considerare contemporanea un’epoca che si protrae da più di due secoli, senza un vero confine? La risposta sta forse nella natura fluida e stratificata del contemporaneo, che non si definisce tanto per data d’inizio o fine, ma per la complessità delle relazioni e delle influenze che continua a intrecciare nel tempo.

Un concetto liquido, globale e stratificato

Per rispondere a questo interrogativo, il contemporaneo è stato negli ultimi decenni riconsiderato anche alla luce di eventi storici epocali. In Occidente, l’arte contemporanea si associa spesso a quella prodotta dopo la Seconda guerra mondiale, o agli anni Sessanta, fino all’epoca successiva al 1989, con la fine del comunismo e l’inizio della globalizzazione. Ma altrove le date cambiano: in Cina, ad esempio, si parla di arte contemporanea dopo la Rivoluzione culturale; in Giappone dopo Hiroshima; in India dagli anni Novanta. In Sudamerica e in Africa, poi, le classificazioni si fanno ancora più complesse e sfumate.

Questa pluralità rivela che il contemporaneo non è un unico blocco, ma un caleidoscopio di contemporaneità diverse, plasmate da specifici contesti culturali e politici. È il trionfo di un relativismo temporale e geografico.

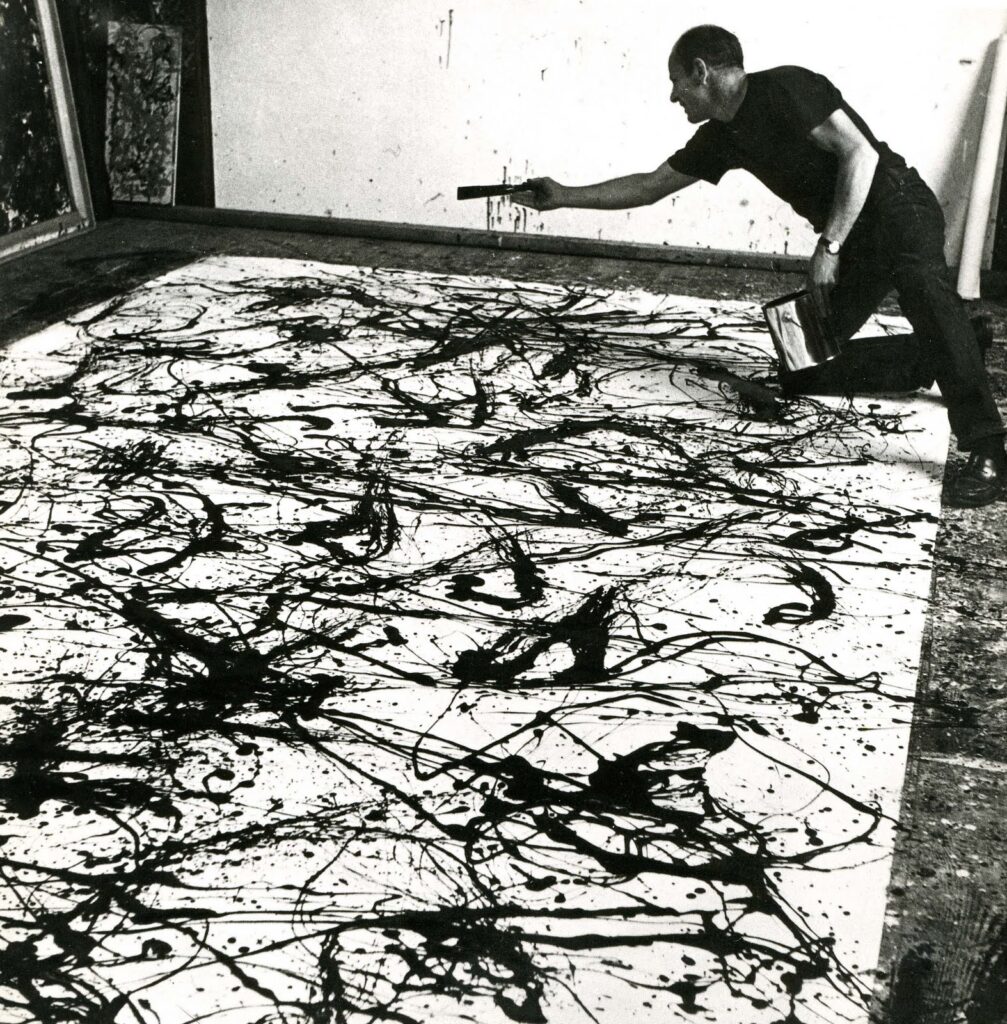

L’arte moderna, che ha preso forma tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, nasce in un contesto di profonde trasformazioni sociali, culturali ed economiche legate all’industrializzazione. L’avvento della fotografia, ad esempio, costringe i pittori a ripensare la funzione stessa della pittura. I movimenti che ne derivano – dagli Impressionisti che catturano l’essenza sfuggente di un momento, a Picasso e il Cubismo, che frammentano la realtà in forme geometriche – si concentrano più sull’esperienza soggettiva e sull’interpretazione che sulla mera riproduzione della realtà.

L’arte contemporanea, invece, fatica a trovare un confine netto con la precedente, tanto che storici e critici si interrogano su quando essa abbia avuto inizio.

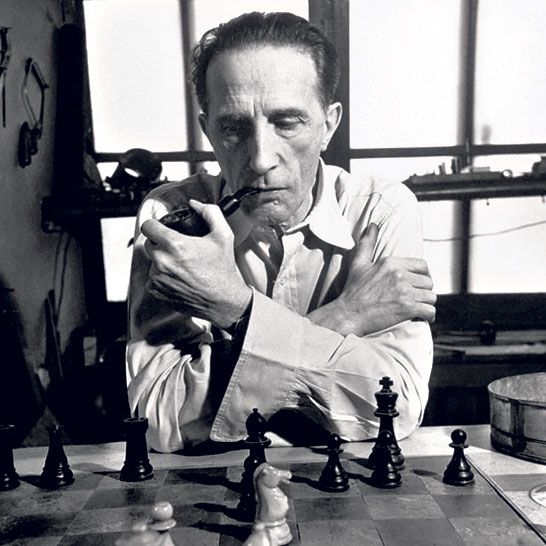

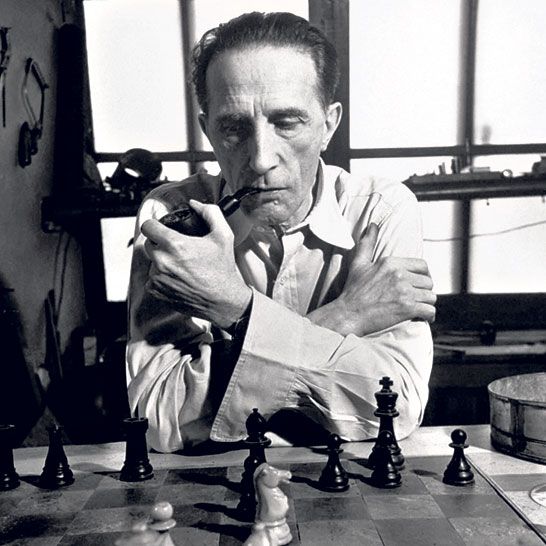

Un punto cruciale per comprendere la svolta tra arte moderna e contemporanea è rappresentato dall’opera di Marcel Duchamp, figura chiave che anticipa molti degli sviluppi dell’arte contemporanea. Con la sua celebre “Fontana” (1917), un semplice orinatoio presentato come opera d’arte, Duchamp sfidò radicalmente le definizioni tradizionali di arte e il ruolo dell’artista. Questo gesto non fu solo provocazione, ma un vero e proprio cambio di paradigma: l’arte smette di essere solo espressione estetica o tecnica, per diventare un’idea, un concetto che interroga il sistema culturale e le aspettative del pubblico.

Duchamp ha aperto la strada a una nuova concezione in cui il valore dell’opera è spesso legato al contesto, all’intenzionalità e alla riflessione critica, elementi che diventeranno centrali nell’arte contemporanea. Questa eredità si ritrova nelle pratiche più diverse, dal ready-made alle performance, dalla street art alle installazioni, dove la definizione stessa di opera d’arte resta in continuo movimento.

Il contemporaneo come strumento di pensiero

Secondo alcuni teorici come Peter Osborne e Claire Bishop, il contemporaneo si rivela più utile se inteso non come un semplice dato storico, ma come una “finzione operativa” o come una metodologia. Un modo di pensare il presente, insomma, come un palinsesto mobile, ricco di contrasti, incertezze e domande.

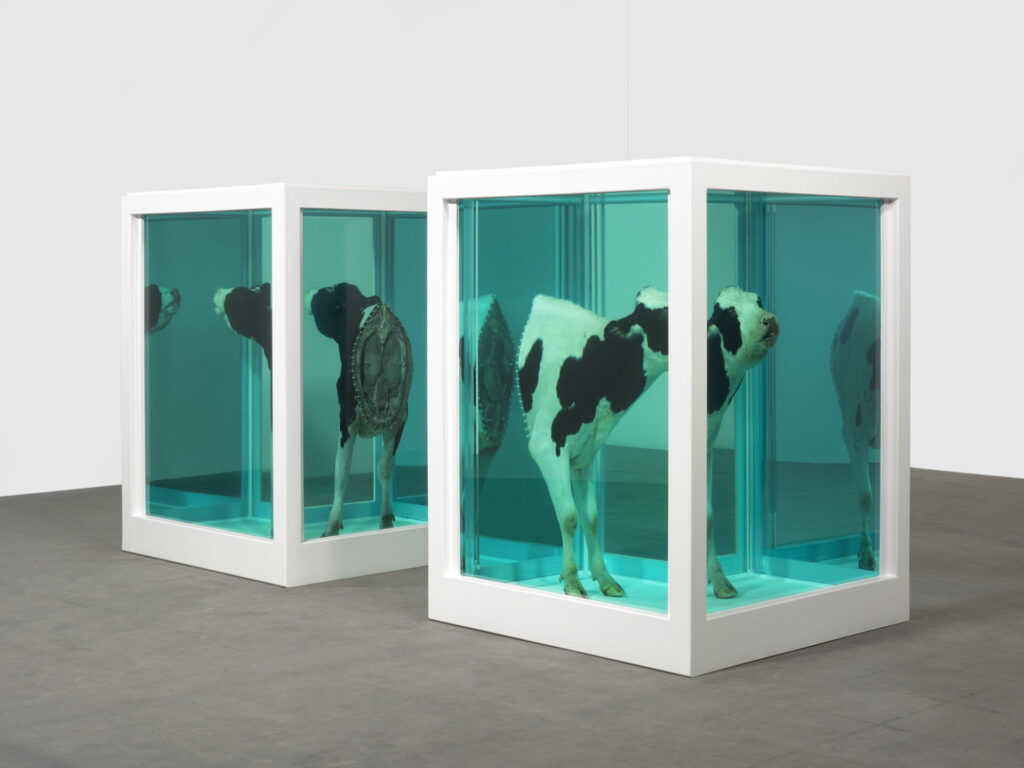

Tuttavia, le divergenze tra moderno e contemporaneo si fanno evidenti soprattutto nel modo in cui ciascuno si rapporta al significato, all’autorialità e all’interpretazione. L’arte contemporanea emerge in un clima di scetticismo filosofico e pluralismo culturale. Molti artisti contemporanei adottano toni ironici, parodici o ambigui, mettendo in discussione la stabilità del significato e sovvertendo le gerarchie culturali. Maurizio Cattelan, Cindy Sherman e Damien Hirst, per esempio, giocano spesso con il confine tra critica e complicità, spettacolo e profondità, lasciando aperti interrogativi su cosa sia davvero l’arte oggi.

Il presente ripetuto all’infinito

Il filosofo Boris Groys sottolinea che oggi “essere contemporanei” significa spesso rinunciare al sogno di un progresso lineare e luminoso, trovandosi invece imprigionati in un presente che si ripete come un loop senza uscita. Eppure, questa condizione rivela il contemporaneo come uno spazio vasto, capace di contenere contraddizioni, tempi diversi e tensioni. Un terreno fertile dove passato, presente e futuro scorrono insieme come affluenti di un grande fiume.

Essere contemporanei oggi: oltre il presente

In questo senso, la distinzione tra arte moderna e contemporanea non è solo una questione di epoca o stile, ma riflette una trasformazione radicale nell’atteggiamento verso l’arte stessa, il suo ruolo e il suo rapporto con il pubblico. Più che etichette temporali, si tratta di categorie fluide e in evoluzione, che richiedono uno sguardo attento e una riflessione critica per non rischiare di perdere la complessità del presente e delle sue radici. Per pensatori come Giorgio Agamben e Terry Smith, essere veramente contemporanei significa anche non ridursi a una definizione di presente, ma “epocalizzare” l’epoca, metterla in pausa, infrangere le linee cronologiche canoniche e le aspettative di progresso.

Vuol dire essere “intempestivi”: accogliere scarti temporali, anacronie, e mantenere una distanza critica dalla realtà che ci circonda. Significa intrecciare analogie tra tempi lontani e aprirsi all’imprevisto. In sostanza, essere contemporanei è un esercizio di sguardo oltre il qui e ora, un tentativo di leggere ciò che si cela sotto la superficie del tempo, accettando l’incompletezza e il mistero di un presente che non si lascia afferrare completamente.

Perché tutto questo è importante?

Perché riconoscere la complessità dietro termini come “moderno” e “contemporaneo” significa affrontare l’arte non come una semplice successione di stili, ma come un campo di tensioni e dialoghi in cui si riflettono le trasformazioni profonde della società e della cultura. In questo senso, il contemporaneo non è solo un momento storico, ma un laboratorio di sguardi critici e interrogativi, un modo per abitare il presente senza smettere di leggere il passato né di immaginare il futuro. Comprendere questa dinamica apre la possibilità di un’esperienza artistica più consapevole, capace di nutrire la riflessione e di sfidare la nostra percezione del mondo, oggi più che mai.