Usare i dati sulle morti causate dal morbillo per mettere in dubbio l’efficacia del vaccino contro la malattia è fuorviante perché, in questo modo, si usa l’indicatore sbagliato. Per valutare l’efficacia del vaccino contro il morbillo bisogna innanzitutto vedere qual è il suo impatto nel ridurre i contagi.

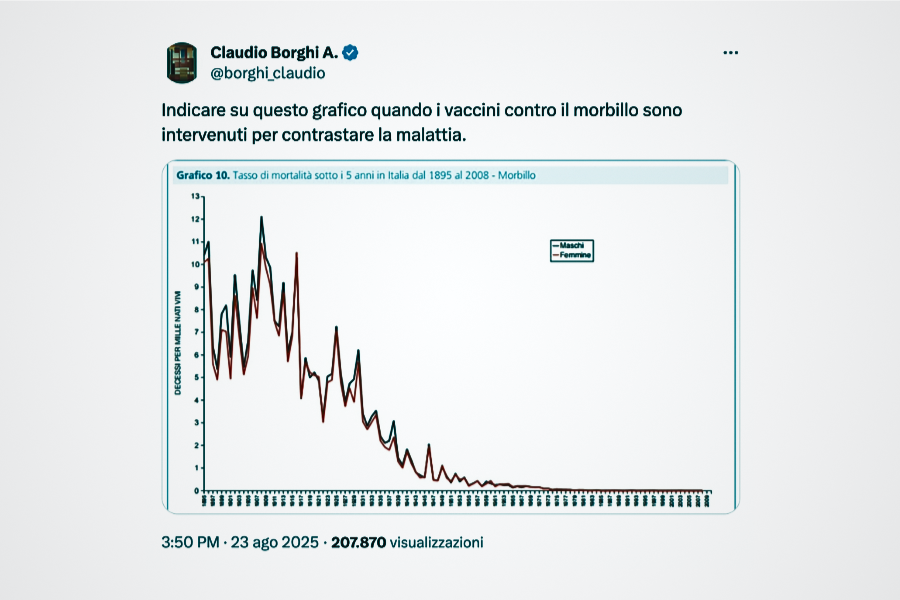

Come abbiamo visto, i numeri del grafico pubblicato da Borghi sono corretti. Secondo ISTAT, tra la fine dell’Ottocento e i primi quattro decenni del Novecento, in Italia il morbillo causava migliaia di morti nei bambini fino a 5 anni di età, con un trend di decrescita nel tempo [1]. Nel 1887 le morti sono state oltre 20 mila, dal 1940 in poi sono scese sotto le migliaia. Il numero di morti è continuato a calare, andando sotto le centinaia a partire dai primi anni Sessanta. Il 1990 è stato il primo anno con zero morti causati dal morbillo. Durante lo stesso periodo, è calato il tasso di mortalità, ossia il numero di morti in rapporto alla popolazione fino ai 5 anni di età, quasi azzeratosi dagli anni Settanta in poi.

Guardando questi dati, si potrebbe ipotizzare che il vaccino contro il morbillo sia stato introdotto all’inizio del Novecento. In realtà, è stato commercializzato in Italia nel 1976 ed è stato raccomandato dal Ministero della Salute dal 1979.

Dunque, chi mette in dubbio l’efficacia del vaccino contro il morbillo unisce questi due fatti – trend di calo del numero di morti causato dalla malattia e introduzione del vaccino dalla seconda metà degli anni Settanta – per dimostrare che il vaccino non ha contribuito a ridurre il numero di morti causati dalla malattia. In più, gli scettici aggiungono – come ha lasciato intendere anche Borghi su X – che senza l’introduzione del vaccino le morti si sarebbero probabilmente azzerate lo stesso, o che non abbiamo prove per dimostrare il contrario.

Chiariamo subito che questi numeri non sono un mistero e da tempo sono studiati dagli scienziati esperti della materia, che hanno dato delle spiegazioni. Nel Novecento infatti sono migliorate l’assistenza pediatrica, l’accesso agli ospedali, l’uso di antibiotici contro le sovrainfezioni, la nutrizione e le condizioni igieniche: fattori che hanno ridotto il rischio di morire una volta ammalati e che spiegano, tra le altre cose, anche il calo della mortalità visto nel grafico.

Ma questi miglioramenti non hanno potuto fermare del tutto la trasmissione del morbillo, che è uno dei virus più contagiosi al mondo. Si trasmette infatti per via aerea con le goccioline respiratorie e può infettare chi non è immune anche dopo un breve contatto in ambienti chiusi.

Il grafico ISTAT è corretto, ma l’indicatore usato è demografico ed è pensato per misurare la sopravvivenza infantile complessiva, non per valutare l’impatto di un programma vaccinale su una singola malattia infettiva. Non dice nulla su quante persone si ammalano né sul peso clinico della malattia.

Il morbillo, oltre a febbre ed esantema (un’eruzione che può comparire sulla pelle), può causare polmoniti, otiti con perdita dell’udito, laringiti, diarrea con disidratazione che richiedono il ricovero. In una piccola quota di casi, la malattia provoca encefalite con possibili esiti neurologici permanenti e, più raramente, una complicanza tardiva come la panencefalite subacuta sclerosante, una malattia che si manifesta anni dopo l’infezione. Nei mesi successivi alla malattia, inoltre, il sistema immunitario resta più vulnerabile ad altre infezioni, aumentando ulteriormente il carico sanitario.