di

Alessio Corazza

I delitti di Abel e Furlan fanno da sfondo ai romanzi: «La Verona bene? Ne ero in qualche modo parte anche io, e la odiavo»

Il protagonista e voce narrante è un ragazzo tedesco di Monaco, trapiantato a Verona. Al liceo diventa amico di un coetaneo ossessionato da idee di purezza – morale, ideale e razziale – di cui fa per primo le spese un senzatetto, arso vivo nel bastione di San Giorgio. Poi iniziano a finire uccisi anche preti, prostitute, omosessuali e altri «deviati». Ricorda qualcosa?

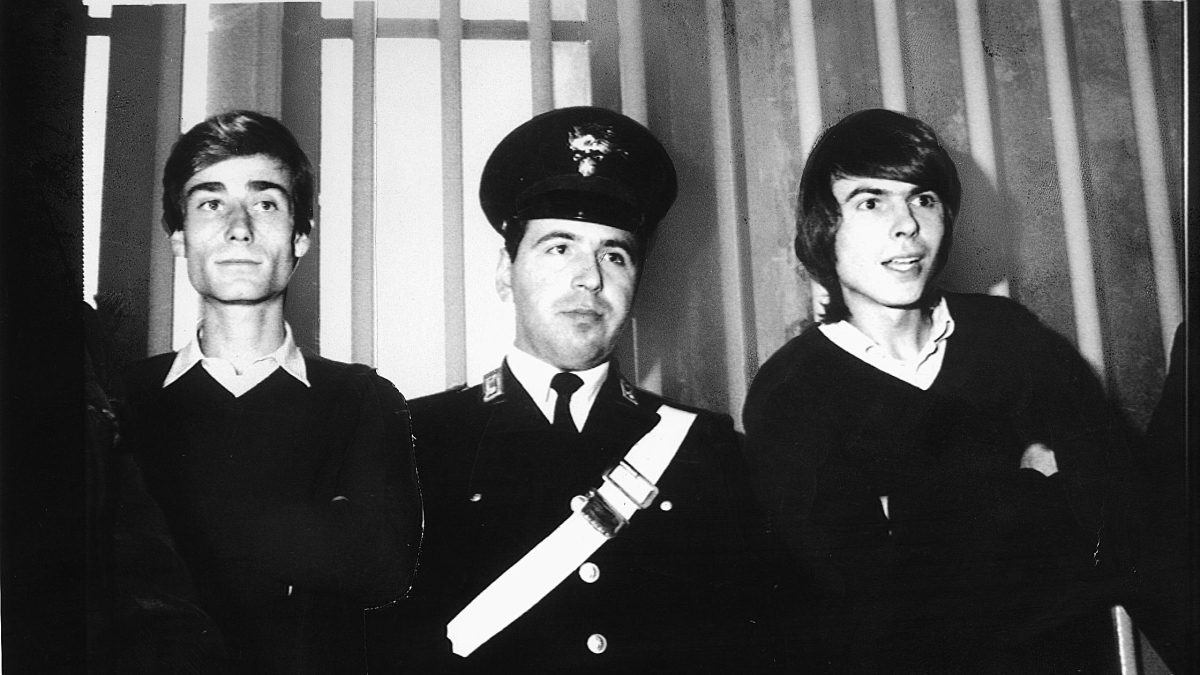

La storia di Ludwig – il sodalizio criminale formato da Marco Furlan e Wolgang Abel che ha lasciato dietro di sé una scia di delitti atroci commessi tra il 1977 e il 1984, echeggia con limpida chiarezza nelle pagine di Corpi di Cristo (edizioni Italo Svevo), l’ultimo romanzo dello scrittore veronese Massimo Cracco. D’altra parte, Ludwig era presente – con riferimenti ancora più espliciti – nel libro precedente di Cracco, «Senza», la storia di un uomo che sceglie, consapevolmente, di farsi amputare le gambe sane.

Il trauma personale

L’ossessione per Ludwig non nasce da una forma di morbosità, ma da un trauma personale. «Da ragazzo ho frequentato molto da vicino la famiglia Furlan, alla scoperta di chi era davvero Ludwig ho percepito che la violenza, quella violenza, era andata a toccare anche un mio contesto di intimità privata e personale. Ed è stato qualcosa da cui non mi sono mai più davvero ripreso», confida Cracco. Laureato in ingegneria e insegnante di matematica, è arrivato alla scrittura in età matura, anche per provare a esorcizzare quel trauma. «Scrivere di un trauma è un modo per oggettivarlo, per distaccarsene. Ho tentato un esorcismo che, tuttavia, non mi è riuscito», sorride.

Intreccio indissolubile

Corpi di Cristo è ambientato nella Verona di Ludwig, ma non è la storia di Ludwig. Il protagonista senza nome – alter ego dello scrittore, più che di Abel – subisce il fascino dell’amico Nilo, viene sedotto dal suo carisma e dalle sue certezze, ma non ne diventa complice nella spirale di violenza che questo genera. Anche se, alla fine, i due ragazzi si troveranno uniti in un intreccio indissolubile suggellato nel sangue.

La «Verona bene»

A essere descritta in modo puntuale e spietato è piuttosto la «Verona bene», quella parte benestante e borghese della città in cui Abel e Furlan sono nati. «Ne ero in qualche modo parte anche io, e la odiavo. – dice Cracco – Il conto in banca, le due case. E il fatto di essere ricco che ti fa diventare anche moralmente ineccepibile». Una società chiusa, arroccata, conservatrice, che manda i figli alle stesse scuole e non manca mai la messa alla domenica. «Tutti quei privilegi intoccabili che danno i soldi devono essere protetti, creando un argine. Anche la religione, in questo contesto, è un forma di difesa, come lo è ogni oltranzismo». Nel libro, gli efferati delitti del serial killer vengono accolti a Verona con tutta una serie di attenuanti. Dai politici locali in consiglio comunale in giù le condanne suonano come trite frasi di circostanza, mentre serpeggia una tacita approvazione – forse persino una forma di sollievo – per chi si è caricato sulle spalle il lavoro sporco di ripulire la città. È una Verona benestante ma impaurita, per cui sentirsi al sicuro da minacce reali o percepite è l’unica cosa che, in fondo, conta davvero. «E questo non è cambiato nemmeno oggi – dice Cracco – : Verona in fondo è rimasta quella di sempre».

Vai a tutte le notizie di Verona

Iscriviti alla newsletter del Corriere del Veneto

29 agosto 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA