Un gruppo di ricerca guidato dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’università di Palermo, guidato da Emanuele Greco, ha approfondito lo studio di un sistema unico nel suo genere: una pulsar e un resto di supernova situati a oltre 6.500 anni luce sopra il piano della nostra galassia, la Via Lattea, in una zona finora considerata estremamente rarefatta e quasi priva di oggetti di questo tipo. Grazie a nuove osservazioni e analisi, pubblicate sulla rivista Astronomy & Astrophysics, la ricerca sfida l’idea che queste regioni periferiche della galassia siano poco attive dal punto di vista energetico, offrendo nuovi importanti spunti sull’origine e l’evoluzione delle stelle massicce.

In quel punto, dove la densità di stelle si dirada e il vuoto interstellare domina, un sistema estremo sfida le regole dell’evoluzione stellare. È lì che è stato identificato un raro resto di supernova associato a una pulsar in fuga, nota con il nome di Calvera, un omaggio all’antagonista del film “I Magnifici 7”, film western del 1960 diretto da John Sturges. Come il suo omonimo cinematografico, Calvera si muove ai margini, fuori dalle regole, e sta riscrivendo ciò che sappiamo sulla vita e la morte delle stelle massicce nelle regioni più estreme della nostra galassia.

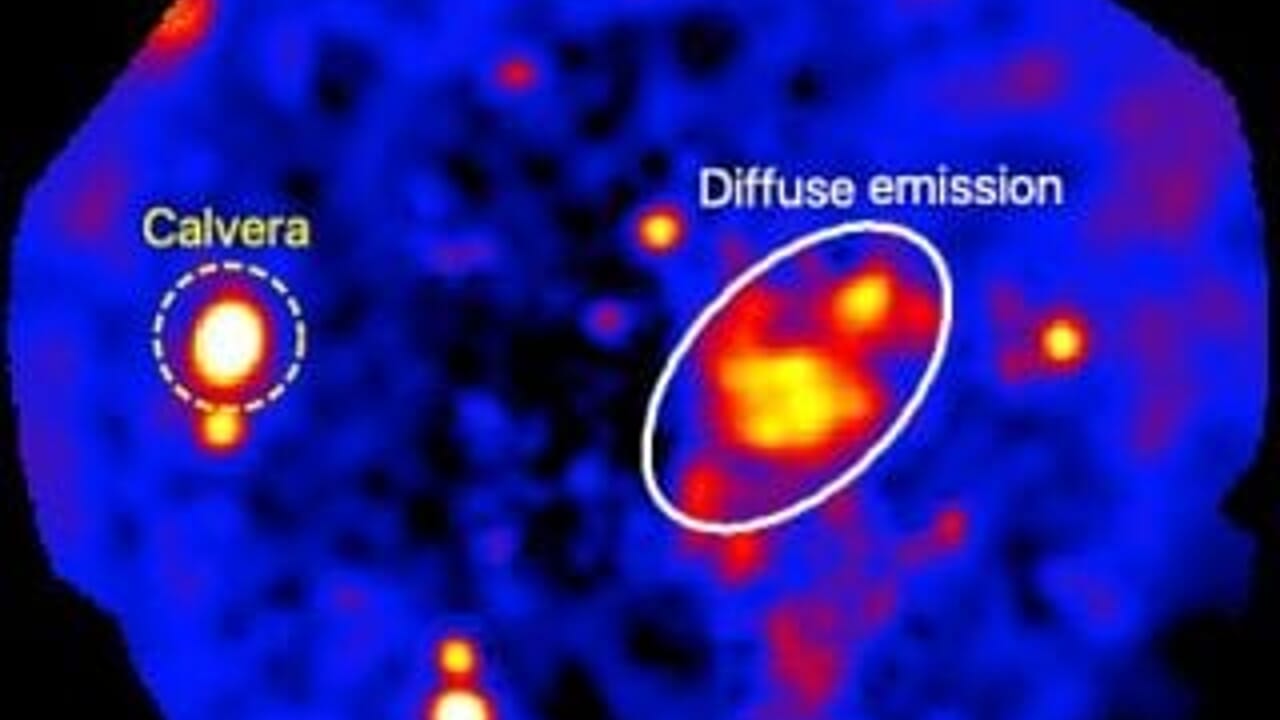

La storia del resto di supernova di Calvera inizia nel 2022, quando grazie allo strumento Lofar – un network europeo di radiotelescopi progettato per osservare il cielo a basse frequenze – viene individuata una struttura estesa e quasi perfettamente circolare, interpretabile come un resto di supernova. Si trova a circa 37 gradi di latitudine galattica, molto lontano dal piano della galassia, dove solitamente si concentrano le esplosioni stellari. A pochi arcominuti di distanza, una pulsar già nota agli astronomi per la sua intensa emissione nei raggi X e battezzata anch’essa Calvera, si presenta come potenziale compagna del resto di supernova.

Questo risultato, invece, mostra che anche nelle “periferie” della galassia, considerate per lo più “vuote”, possono esistere le condizioni sufficienti ad attivare meccanismi energetici intensi, capaci di produrre emissione gamma in modo efficiente. “Grazie ai telescopi spaziali come Xmm-Newton e Fermi/Lat e a strumenti terrestri come il Telescopio nazionale Galileo, possiamo analizzare i resti di supernova e le pulsar in diverse bande dello spettro elettromagnetico” spiega Greco, che aggiunge: “Nel caso di Calvera, abbiamo mostrato che anche in ambienti rarefatti può esserci emissione di plasma a milioni di gradi, se l’onda d’urto dell’esplosione incontra addensamenti locali. Questi addensamenti, a loro volta, raccontano qualcosa sulla storia evolutiva della stella che è esplosa”.

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra le sedi Inaf di Palermo e Milano, che hanno unito competenze complementari: da un lato lo studio degli oggetti compatti come le pulsar, dall’altro l’analisi delle strutture diffuse associate ai resti di supernova. “Le osservazioni effettuate con il Telescopio nazionale Galileo mostrano – prosegue Greco – la presenza di filamenti di idrogeno ionizzato, mentre nei raggi X si evidenzia una struttura estesa ma compatta, coerente con l’impatto dell’onda d’urto sui materiali presenti nell’ambiente e rilasciati dalla stella progenitrice di Calvera. Questo indica che la zona, seppur remota, può presentare localmente degli addensamenti di materia, al contrario di quanto si assume per le regioni ad alta latitudine galattica. La scoperta, e il legame tra la pulsar Calvera e il suo resto di supernova, dimostrano che anche lontano dal piano galattico possono trovarsi, in modo del tutto inatteso, stelle massicce. Alcune di queste riescono a sfuggire al loro luogo di origine e a esplodere come supernovae in regioni remote della Galassia, lasciando dietro di sé una nube di gas in espansione e un oggetto compatto come una stella di neutroni”.

“Il nostro studio mostra che anche le zone più tranquille e apparentemente vuote della galassia possono nascondere processi estremi – conclude Greco – e non solo abbiamo vincolato le proprietà fisiche del sistema Calvera con precisione, ma abbiamo anche dimostrato che, localmente, è possibile trovare densità sufficienti a generare emissioni X e gamma anche molto lontano dal piano galattico. Una scoperta che ci invita a guardare con occhi nuovi alle periferie della Via Lattea”.

Fonte: Agi