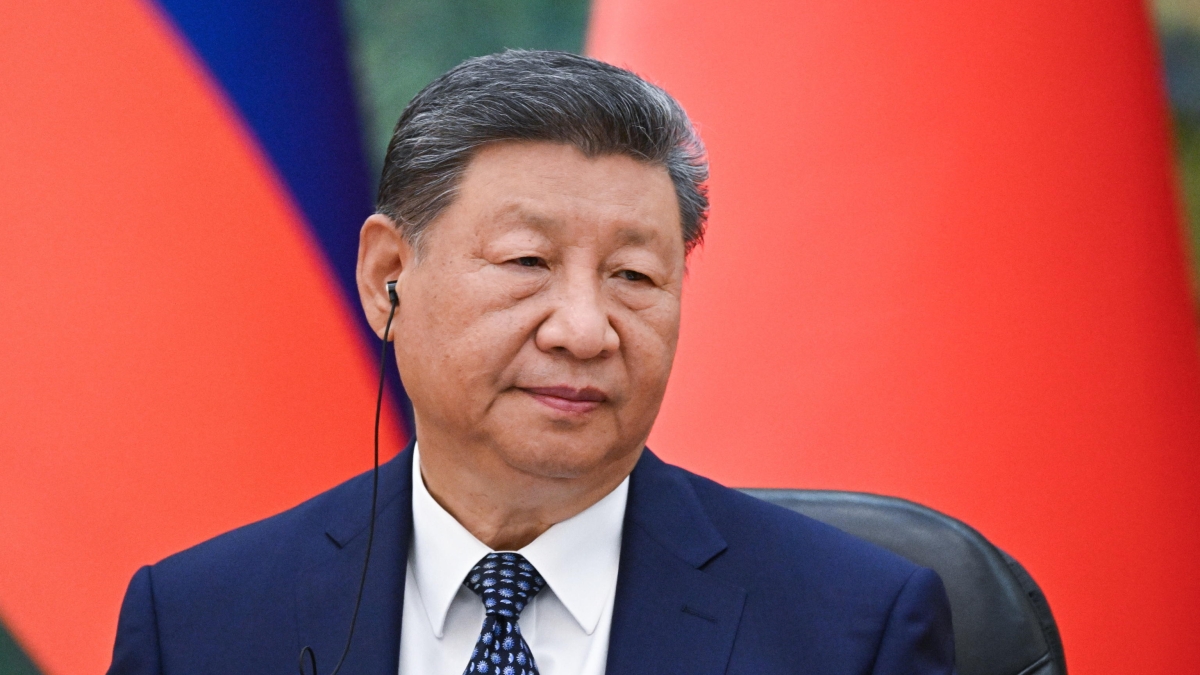

Oggi una schiera di leader mondiali è a Pechino per la Parata della Vittoria: si celebrano gli 80 anni della capitolazione del Giappone. Xi Jinping «riscrive» quella storia con un revisionismo sfacciato: il ruolo degli americani viene ridimensionato, la sconfitta dell’imperialismo nipponico diventa una gloria della Resistenza del popolo cinese. Perfino Putin, presente alla parata, deve ingoiare amaro, perché lo stesso ruolo dell’Unione sovietica finisce in secondo piano. Nel comunicato ufficiale del governo che descrive la Parata si legge: «Nel 1945, dopo 14 anni di resistenza, la Cina raggiunse la vittoria al prezzo tremendo di 35 milioni di morti militari e civili, un terzo di tutte le vittime mondiali nella seconda guerra mondiale».

La propaganda che riscrive i manuali di storia non è una novità, né in Cina né sotto altri regimi autoritari. E almeno su un punto Xi ha ragione: noi occidentali tendiamo a limitare la nostra attenzione alla «seconda guerra mondiale», che vista da Pechino fu solo il capitolo finale di una vicenda molto più lunga, il conflitto dell’Asia-Indo-Pacifico scatenato dal militarismo di Tokyo fin dal 1931 con l’invasione della Manciuria. In quest’ottica è giusto ricordare che i cinesi combatterono contro i giapponesi molto più a lungo. O per essere più precisi, «una parte dei cinesi» combatteva contro l’occupazione; altri scelsero il collaborazionismo; altri ancora davano la priorità alla guerra civile, al regolamento di conti con l’avversario interno, per decidere se il loro paese doveva essere controllato dai comunisti o dai nazionalisti.

In ogni caso, i cinesi nel 1945 la guerra non la stavano vincendo, e forse non l’avrebbero vinta mai. La capitolazione del Giappone, quella che Xi ha celebrato oggi in pompa magna, avvenne a bordo di una nave militare americana, non cinese. Perciò oggi mentre la scenografia del regime di Pechino ha organizzato un trionfo di nazionalismo al cospetto del mondo intero, è utile ricordare quell’episodio.

La cerimonia di resa del Giappone nella baia di Tokyo, il 2 settembre 1945, segna non solo la fine della seconda guerra mondiale, ma anche la conclusione di quindici anni di aggressione militare giapponese in Asia. La prima scelta simbolica fatta dai vincitori americani è quella del luogo. L’8 luglio 1853, il commodoro americano Matthew Perry era entrato nella baia di Tokyo con quattro navi, costringendo il Giappone ad aprire le sue porte al mondo esterno e in particolare agli Stati Uniti. Il fragile stendardo originale issato da Perry nel 1853 viene esposto in modo ben visibile durante la cerimonia del 1945—simbolo non solo del passato, ma anche del futuro che si intende imprimere: una nuova apertura del Giappone verso il mondo.

L’invincibile armada che entra nella baia di Tokyo il 2 settembre 1945 è molto più imponente di quella che vi era apparsa quasi un secolo prima. È composta da oltre 300 navi militari. Quella prescelta per ospitare la cerimonia della resa, la corazzata USS Missouri, è stata varata nel 1944 e ha partecipato alle battaglie cruciali di Iwo Jima e Okinawa. Porta il nome dello Stato natale del presidente Harry Truman, colui che ha dato il sì finale al lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. È stato lo stesso Truman a nominare MacArthur alla guida dell’occupazione del Giappone. Accanto a MacArthur sul ponte della nave si trovano il generale britannico Arthur E. Percival e il generale americano Jonathan M. Wainwright, che hanno rispettivamente subito l’umiliazione di dover presiedere alla resa di Singapore e delle Filippine nel 1942.

Gli undici delegati giapponesi incaricati di firmare la resa sono guidati dal ministro degli Esteri Mamoru Shigemitsu e da rappresentanti delle forze armate. Li circondano migliaia di marinai americani, rappresentanti di tutte le nazioni alleate, e decine di giornalisti. La cerimonia sarà trasmessa in tutto il mondo (anche se non in tempo reale, la tecnologia dell’epoca non lo consente). «Un milione di occhi sembravano trafiggerci come milioni di dardi infuocati scagliati da una tempesta di frecce», ricorderà il diplomatico giapponese Toshikazu Kase. «Mai avevo realizzato quanto potesse far male lo sguardo di occhi fiammeggianti. Aspettavamo… in piedi sotto lo sguardo pubblico, come ragazzi penitenti in attesa del temuto maestro.»

MacArthur accoglie la delegazione giapponese seduto dietro un tavolo su cui sono disposti i documenti della resa. Dopo una preghiera e l’esecuzione dell’inno nazionale «Star-Spangled Banner» tiene un breve discorso: «È mio sincero auspicio, e in verità l’auspicio dell’intera umanità, che da questa solenne occasione emerga un mondo migliore del sangue e dalla carneficina del passato, un mondo fondato sulla fede e sulla comprensione, un mondo dedicato alla dignità dell’uomo e alla realizzazione del suo più caro desiderio: libertà, tolleranza e giustizia.»

Per i giapponesi, da quel momento il generale MacArthur non è solo il comandante delle forze d’occupazione che li hanno sconfitti. Diventa per alcuni anni una figura sovrana, quasi un alter ego del loro imperatore. Nella cerimonia della resa incondizionata che tutti hanno visto, lui stava seduto, i dignitari giapponesi in piedi: l’immagine di una sottomissione totale. Da quel momento ha inizio una relazione complessa, dove il carnefice si trasforma in maestro, guida e protettore.

MacArthur rimane a Tokyo per oltre cinque anni. Scrive la nuova Costituzione, censura i media, impone riforme, avvia una «rieducazione» collettiva. Diventa un «altro imperatore», mentre quello vero, Hirohito, resta al suo posto per decisione degli americani, sorprendentemente rispettato, ma relegato a simbolo.

Quello che si apre è un esperimento unico: una dittatura militare americana in un paese orientale. (Una prova generale, ma su scala ridotta e in una nazione ben più povera e arretrata, si era tenuta nelle Filippine all’inizio del Novecento dopo l’unica guerra «coloniale» degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Theodore Roosevelt e con il generale Taft come capo dell’occupazione). È un laboratorio di trasformazione imposto dall’alto, potrebbe scatenare un rigetto, invece genera una rinascita profonda e duratura. Il Giappone si avvia a diventare una superpotenza economica e tecnologica, una democrazia pacifista e stabile.

Dopo la fine del maoismo, proprio il miracolo giapponese diventerà il modello da imitare per la nuova classe dirigente di Pechino. Quando Deng Xiaoping succede a Mao, e traghetta la Cina verso l’economia di mercato, alla fine degli anni Settanta il paese che lui studia con maggiore attenzione è il Giappone. Gli enormi successi ottenuti dalla Repubblica Popolare nella sua modernizzazione, sono stati raggiunti quasi tutti applicando il «manuale» giapponese. Salvo che su due aspetti qualificanti dell’eredità di MacArthur: democrazia e disarmo.

2 settembre 2025, 12:42 – modifica il 2 settembre 2025 | 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA